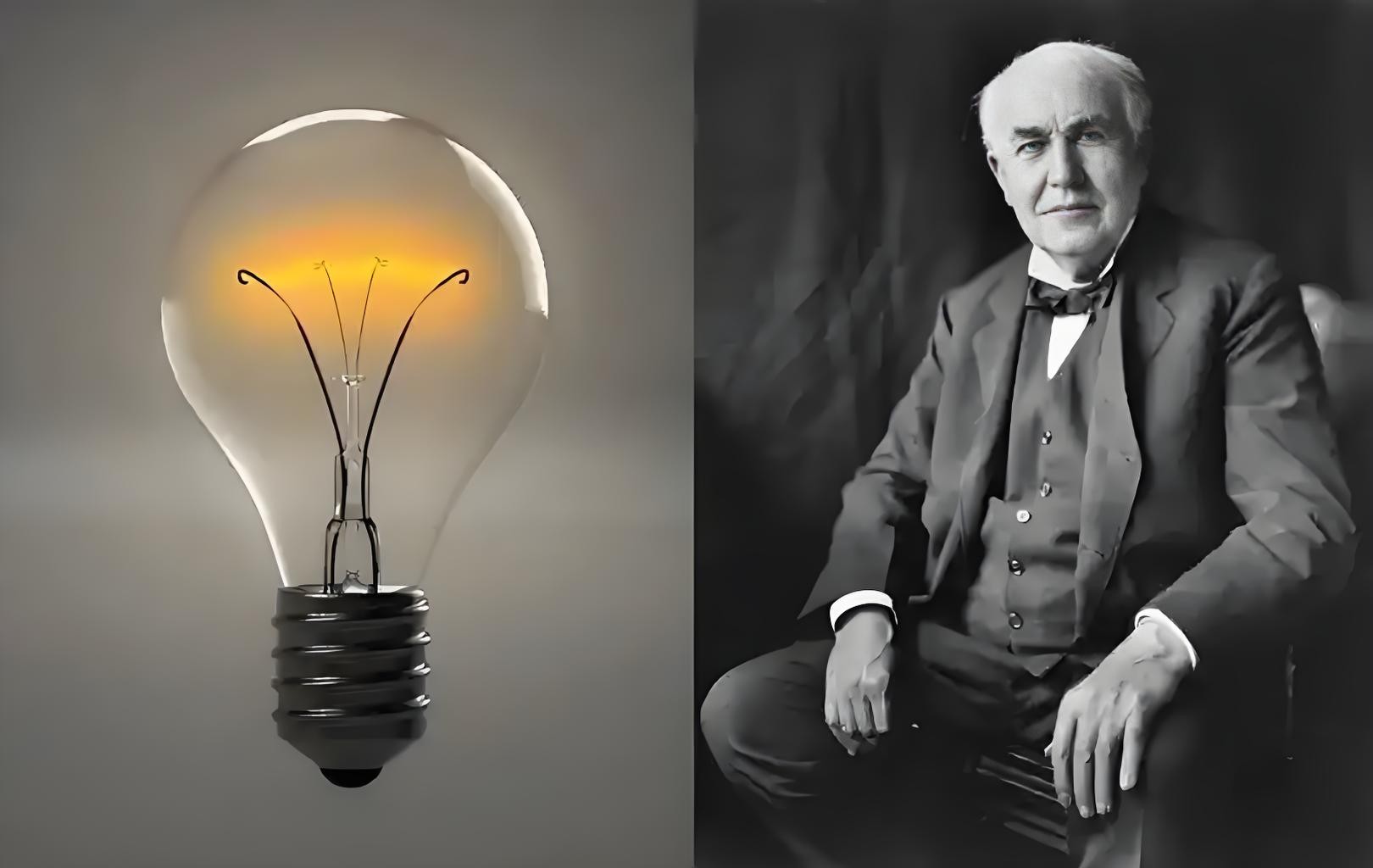

一切从一个变黑的灯泡开始

1879年的冬天,纽约正被一场大雪覆盖。这是一个急速膨胀的时代,一个对未来充满无限乐观的时代。铁轨正在疯狂地铺向西部,钢铁产量节节攀高,高耸的礼帽和厚实的围巾在曼哈顿的街道上穿梭。人们相信,科学和发明将解决一切问题。

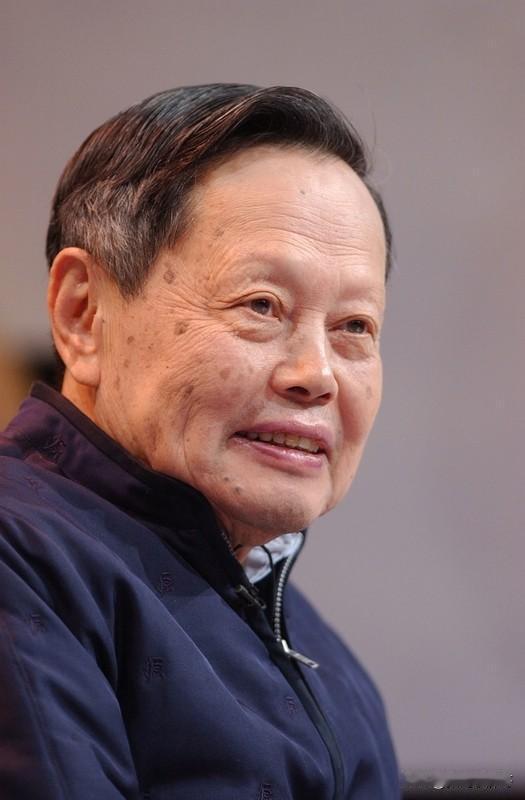

就在新年前夜,一位当时最著名的发明家邀请了一群衣冠楚楚的嘉宾,去他位于新泽西州的实验室,承诺给他们一个“新年惊喜”。当晚,在晶莹的白雪中,他轻轻按下一个开关,290盏白炽灯同时亮起。

人群沸腾了。

那是一种人类从未见过的、如同白昼般的夜晚。在经历了数千种材料的试验后,这位发明家终于找到了合适的灯丝——一种碳化的竹纤维。当电流通过,它能被加热到数千摄氏度,发出明亮而持久的光芒。人类,终于在黑夜中,刺出了一个耀眼的光点。

这是一个伟大的胜利。然而,胜利的喜悦没有持续太久。这位发明家很快就遇到了两个烦恼。

第一个烦恼,非常影响“用户体验”:灯泡用久了,玻璃内壁会变黑。

这其实不难理解。高温的碳纤维灯丝,就像一根微型的柴火,总会释放出一些碳微粒。这些微粒附着在玻璃内表面,日积月累,就把灯泡给熏黑了。一个很符合直觉的工程问题。

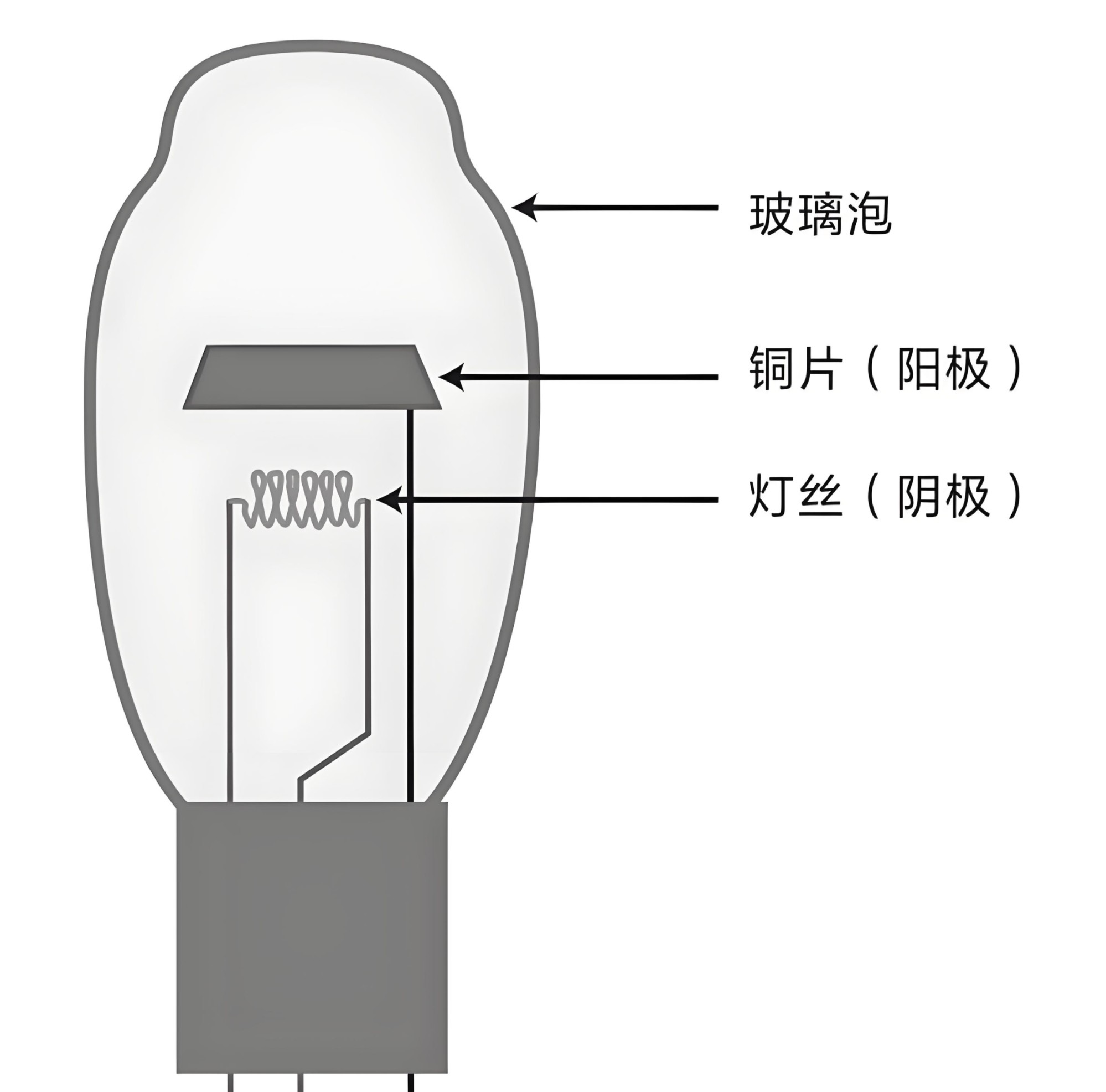

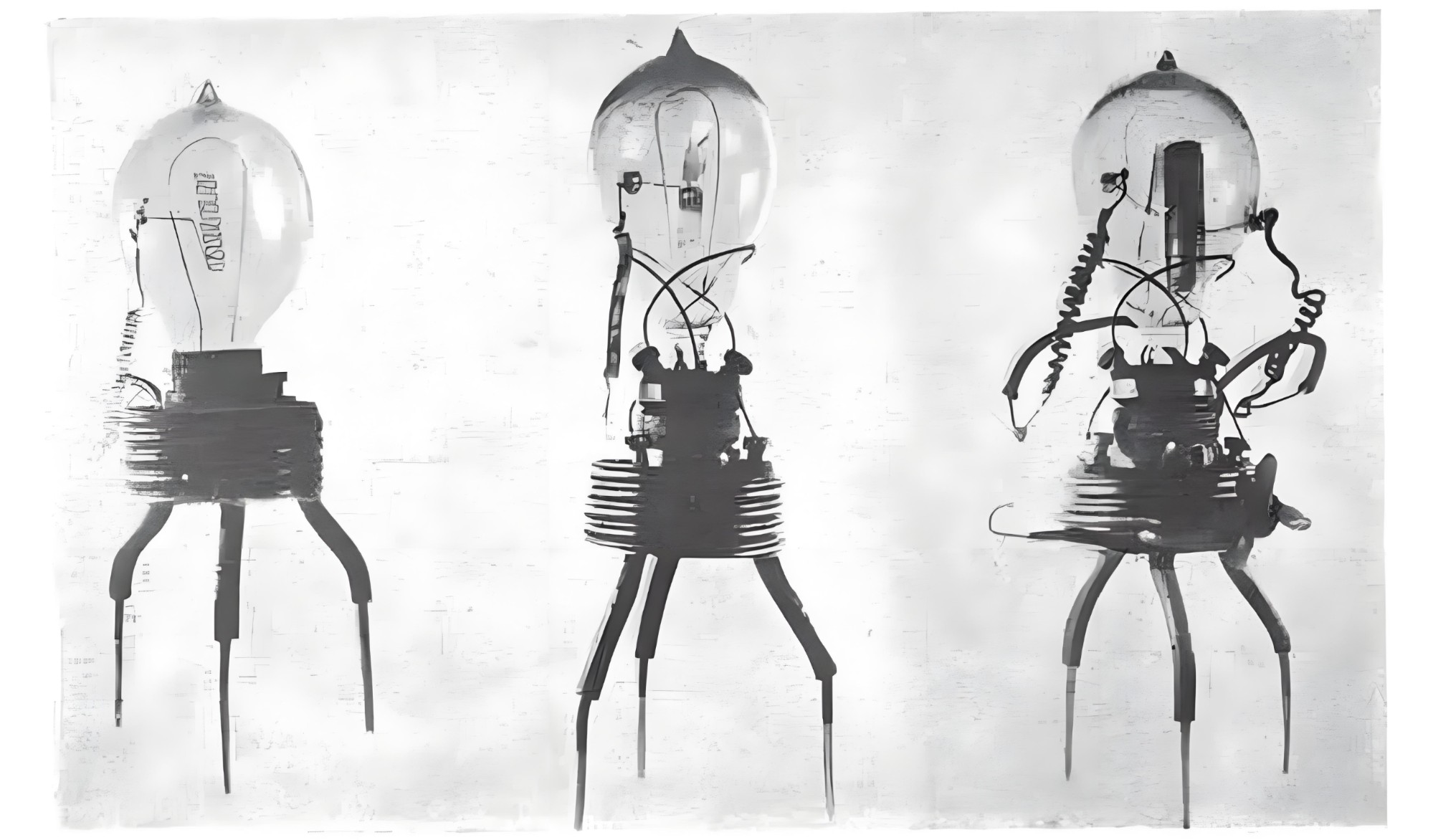

于是,发明家和他的助手们用一个非常“工程师”的办法来解决:他们在灯丝和玻璃泡之间,加了一枚铜片。逻辑很简单:用这块铜片,把碳微粒“挡住”。

可惜,这个方法完全没用。

他们没有放弃,又开始在这块铜片上施加一定的电压,希望能以某种方式“引导”这些碳微粒的分布。可问题还是没解决。

就在他们快要放弃这个方案时,一件匪夷所思的事情发生了。当他们改变铜片上的电压时,他们发现,居然有电流从铜片流向了灯丝。

更奇怪的是,这个电流,只能“单向”流动。

请注意,灯丝和铜片之间,是真空的。它们之间没有任何接触。

电流……穿越了真空?

这位发明家立刻意识到这事儿不简单。他邀请了当时许多顶尖的科学家来他的实验室参观。他站在旁边,微笑着,看着这群“大脑袋”们一次又一次地重复实验,然后露出极度困惑的神情。这成了一个小小的“景点”,人们给这个现象起了个名字,叫“爱迪生效应”。

这位发明家本人是怎么看待这个划时代的发现的呢?

他在给朋友的信里,称这是一种“美学”现象。

这是一个多么奇妙的词。它不“实用”,不“经济”,但它很“美”。

这位伟大的发明家当时正忙得不可开交,他手头还有留声机和电话麦克风等一大堆项目等着他。对于这个无法带来即时商业回报的“美学”现象,他的处理方式是:习惯性地申请了一个专利,然后,就把它抛在了脑后。

他没有意识到,他随手丢下的这颗“石子”,即将在未来几十年里,掀起滔天巨浪。

几年后,在大洋彼岸的英国,一位名叫约翰·弗莱明的教授也重复了这个有趣的实验。他更进一步,在铜片和灯丝之间施加了可改变正负方向的交流电,结果同样观察到了这种奇特的单向电流。

不过,和发明家本人一样,弗莱明也无法解释:为什么在真空中,会有电流,而且还只能朝着一个方向跑?

这个问题,就像一个被精美包装的礼物,被放在了物理学的大门口。人们都看到了它,但谁也打不开。

给那个“幽灵”一个名字

解开谜题的钥匙,来自另一个完全不同的领域。

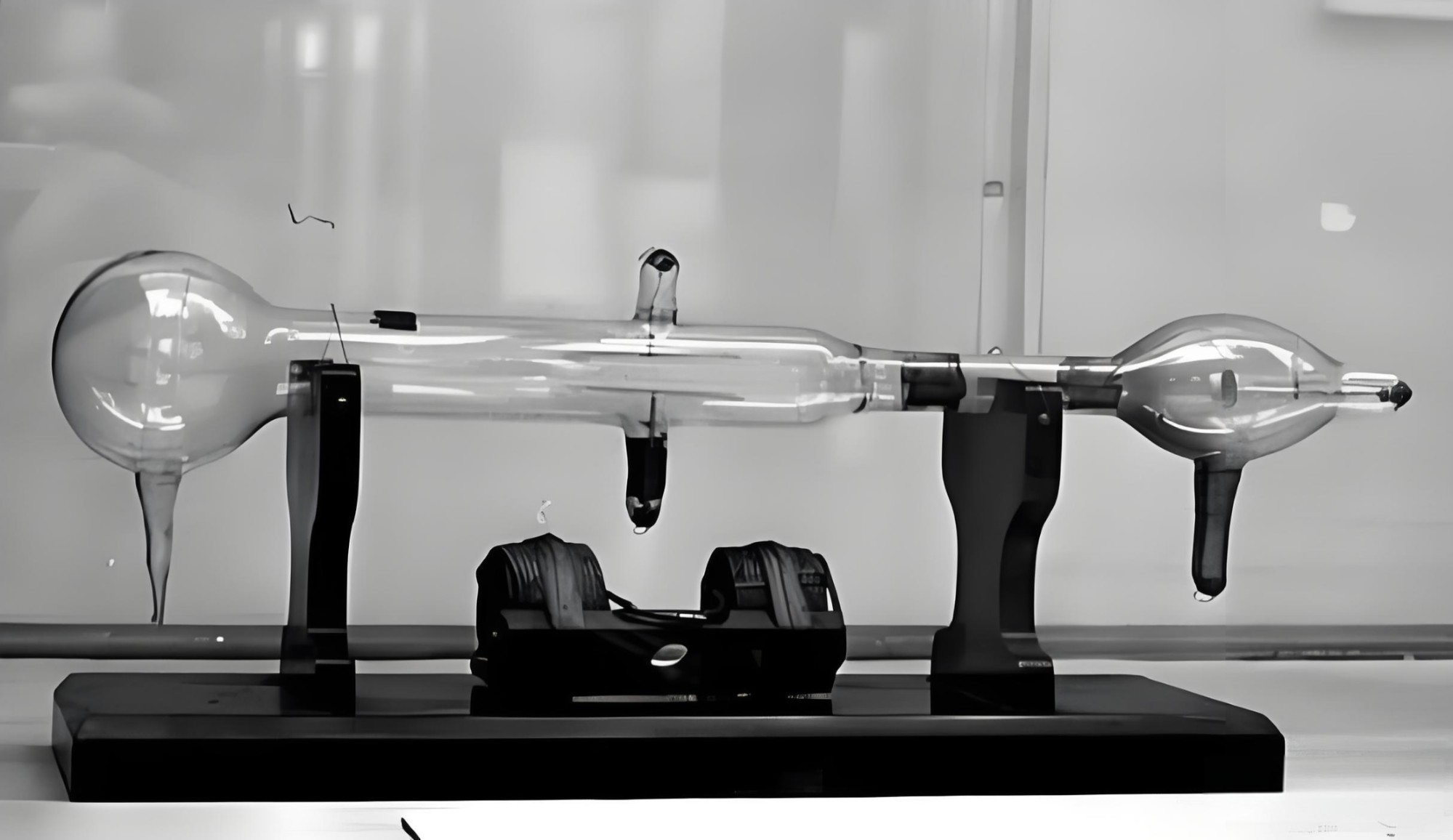

在距离伦敦不远的剑桥大学,物理学家约瑟夫·约翰·汤姆逊正在摆弄他的真空玻璃管。他不是为了解决灯泡变黑的问题,他是在进行纯粹的基础科学研究。1897年,汤姆逊在玻璃管的两端通上高压电,一些带电微粒从一端的阴极电极飞向了另一端的阳极。

就这样,汤姆逊第一次从阴极金属中“劈”出了一种带负电荷的微粒。他发现了“电子”。

这个发现,瞬间照亮了弗莱明心中的困惑。

弗莱明恍然大悟:原来如此!灯泡里的碳灯丝在被加热到数千摄氏度时,灯丝原子中的电子“逃逸”了出去,它们在真空中飞行,撞向了那块铜片,形成了电流!

那为什么是单向的呢?

这也很好理解。正如河水总是从高处流向低处,电子也是从能量高的地方(炽热的灯丝,即阴极),沿着一个“能量斜坡”,流向能量低的地方(吸引它的铜片,即阳极)。只是电子的流动不需要河床或导体,它在真空中就能完成。

汤姆逊的这一“劈”,劈开了人们曾经认为“不能再分”的原子,劈出了一片新天地。人类不仅首次发现了电子,还为之后一个伟大的发明打开了大门。

从“美学”到“实用”

1900年,弗莱明教授找到了一个新工作。他开始为一位“无线电先驱”担任技术顾问。这位先驱当时有一个宏伟的计划:实现跨越大西洋的无线电通信。

在当时,很多科学家都认为这不可能。地球是圆的,无线电波是直线传播的,它怎么可能拐个弯跨过大洋呢?但这位先驱非常坚持。

他遇到的最大技术瓶颈是:信号跨过大洋后,已经变得极其微弱。这就要求接收端的电路必须对信号非常灵敏。

当时的无线电波,是一种上下快速舞动的信号。要提取其中的信息(比如“嘀嗒”声),你必须先“砍掉”它一半的波动,只保留正半部分,这个过程叫“整流”。

“整流”需要一个单向导电的器件,就像一个只许单向通行的交通警察。

早期的整流设备,比如金属屑检波器,反应太慢了。无线电波每秒“跳动”几万次,而这个笨重的“交警”每秒只能挥几次手。这根本跟不上。

那么,如何找到一个反应神速的“单向交警”呢

1904年的一天,弗莱明猛然想起了20多年前那个“爱迪生效应”。那个在真空中发生的,奇特的,纯粹的“单向电流”!

他立刻从柜子里翻出了当年的特制灯泡,给它加上有正有负的交流电。不出所料,铜片和灯丝之间只出现了单向电流。这不就是完美的“整流器”吗?

由于这个设备里没有笨重的机械部件,电流纯粹依靠电子的流动,它的开合速度快得惊人。弗莱明很快仿照这种灯泡,设计了一种新的真空器件,它以灯丝为阴极,以铜为阳极。

这就是“真空二极管”。

一个被遗忘了20多年的“美学”现象,一个纯粹的物理学发现(电子),在一个全新的工程领域(无线电)交汇,解决了一个生死攸关的难题。

历史的奇妙连接,莫过于此。

“差生”的误打误撞

但是,故事才刚刚开始。

弗莱明的二极管只能“整流”,它不能“放大”信号。跨大西洋的信号依然微弱。而在美国,一个庞大的电话垄断企业,也遇到了同样的问题。

这家公司正计划在1914年世博会开幕时,打通从纽约到旧金山的长途电话。但他们的电话线铺到中部的丹佛就铺不动了,因为信号随着距离延长,会逐渐衰减。他们迫切需要在中途设立“中继站”,将信号放大后再传下去。

他们需要一种“信号放大器”。

这时,一个不太擅长动手做实验,甚至在学生时代因为搞砸实验被逐出学院的人,登上了历史舞台。

他叫李·德福雷斯特。1906年,他拿来了弗莱明的真空二极管,做了一个小小的改造。他只是在灯丝(阴极)和金属片(阳极)之间,插入了一根形如木栅栏的铜丝。

他就是想看看会发生什么。

奇迹发生了。

他给这个“栅栏”(称为栅极)施加了一个微小的,不断变化的电压时(比如你对着麦克风说话的微弱电信号),他发现在阴极和阳极之间,居然出现了一个变化幅度大得多的电流!

信号,被放大了!

靠着这根误打误撞插进去的铜丝,真空二极管,变成了真空三极管。

有趣的是,德福雷斯特本人并不擅长理论知识,他根本无法解释为什么信号会被放大。

但这个“为什么”在当时已经不重要了。它能用!

这个小小的“栅栏”是如何工作的呢?它就像一座巨大水电站大坝的闸门。你只需要用很小的力气(施加在栅极上的微小电压),就能控制水闸的开合,进而调控一股声震天地的滚滚洪流(从阴极奔向阳极的庞大电子流)。这种调控,就是一种力量的放大。

1912年,那家财大气粗的电话公司,出价5万美元买下了真空三极管的专利,并将其应用到了长途电话系统中。1915年,横跨美国大陆的电话终于接通。

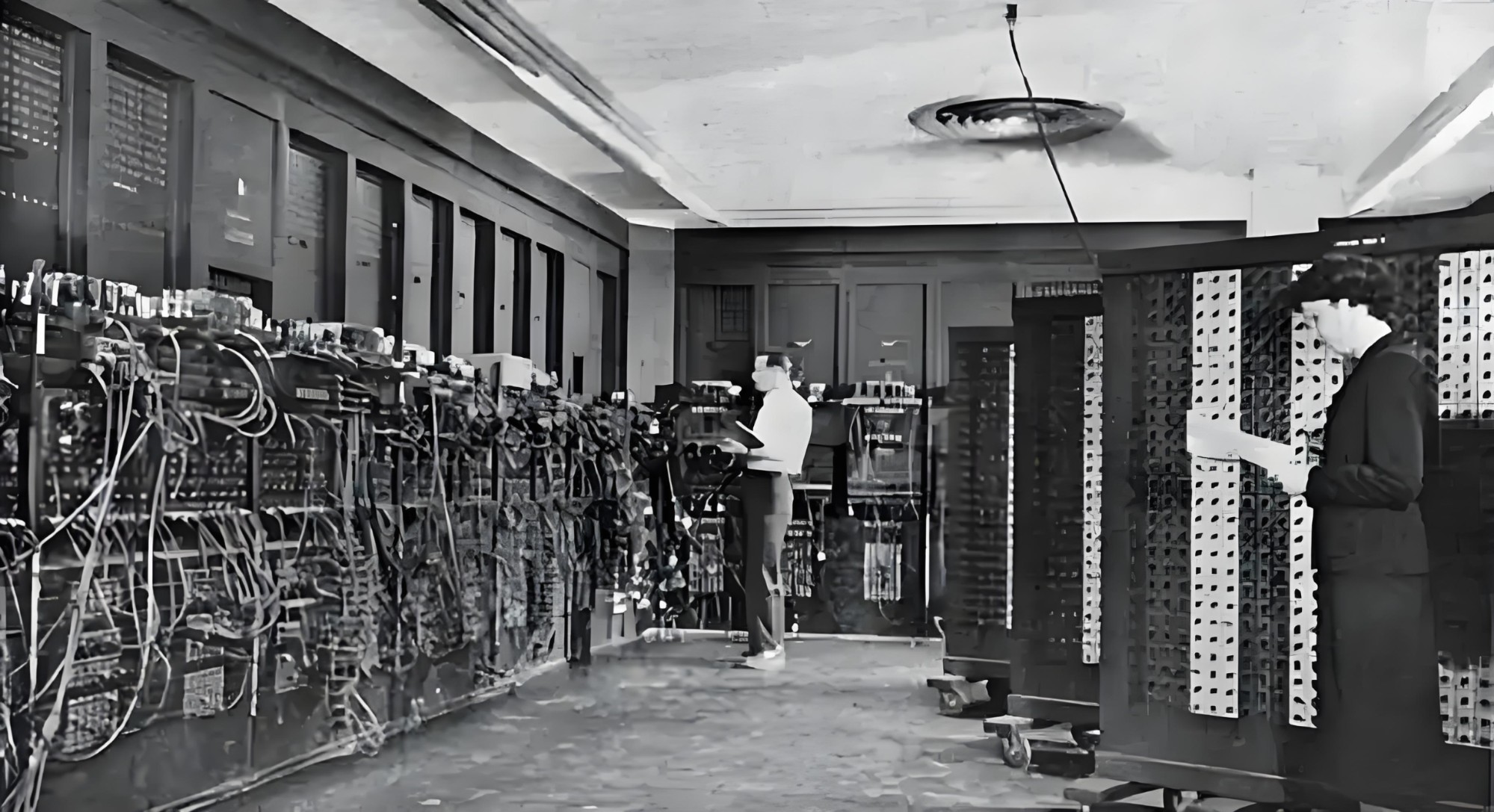

德福雷斯特的这个小小改动,即将引发一场巨大的变革。无线电广播、收音机、电视机……甚至在1946年,人类第一台电子数字积分式计算机(ENIAC),也使用了17468个真空管。

玻璃管里的“死胡同”

在ENIAC里,真空管不再是放大器,而是“开关”。

通过给那个“栅栏”施加一个很大的负电压,就能彻底“关上闸门”,阻断电子流。这样,“开通”(代表1)和“中断”(代表0)这两种状态,就能完美地表示二进制,从而帮助计算机进行计算。

这时,真空管的应用可谓如日中天。一代又一代的工程师仍在不断地提升其性能。

然而,ENIAC的辉煌,也正是真空管的黄昏。

在当时一个著名的工业实验室里,一位负责真空管开发与生产的工程师,在日复一日地和这些玻璃管打交道时,越来越清晰地感觉到,这项技术,快要走到头了。

首先,它太热了,导致故障率高得吓人。

ENIAC这个庞然大_物一旦启动,每过15分钟,就会有一个真空管因为过热而爆掉。维修人员就像救火队员一样,提着备用管子在机器里钻来钻去,疲于奔命。

其次,它太大了,无法再“缩身”。

一个真空管差不多有两块方糖那么大。如果用真空管来制造我们今天的智能手机呢?有人做过一个有趣的计算:假设一部手机需要2000亿个晶体管(真空管的替代者),那么替换成真空管后,它们需要装满整整14万个集装箱,得用10艘400米长的超级货轮才能拉走。

这显然是条死路。

人们急需一种新的电子开关:它必须可靠、小巧、快速,而且不能那么“滚烫”。

但这个开关在哪里呢?

这一次,答案无法在工程学的修修补补中找到了。它藏在一个更深、更诡异、更违背人类“常识”的地方。要找到它,我们必须回到1900年,去解决那位大发明家的第二个烦恼。

另一个烦恼,和一朵“乌云”

那位发明家的第二个烦恼是什么?

他的电灯泡,发光效率太低了。

大量的电能,并没有变成用于照明的可见光,而是变成了看不见的红外光,白白地以“热量”的形式消耗掉了。

这个问题,同样困扰着德国的工业界。一家德国最大的灯泡公司,也迫切希望解决这个问题。工业界的急迫需求,最终传递到了学术界,落在了德国物理学家马克斯·普朗克的肩上。

普朗克开始研究这个“黑体辐射”问题。他试图用当时已经非常完备的“经典物理学”去计算,但却得出了一个极其荒谬的结论:在紫外频谱附近,能量值等于无穷大。

这就是物理学史上著名的“紫外灾变”。

经典物理学认为,能量是连续的,就像小提琴拉出的悠扬琴声,或是宫廷舞中流畅的舞步。普朗克坚信这一点,他花了整整6年时间,试图在“连续”的框架下解决这个难题,但一无所获。

他绝望地写道:“我非常清楚,经典物理学是不能为这一难题提供答案的。”

那一年,普朗克42岁。1900年的秋天,他被逼无奈,采取了一次“绝望的行动”。

在推导数学公式时,他做了一个疯狂的假设:

如果,能量不是连续的呢?

如果能量是像沙子一样,必须“一份一份”地来呢?

他将这“一份”能量,称之为“量子”。

当他把这个“量子”的概念代入公式后,奇迹发生了:理论公式与实验结果完美地吻合了。

普朗克成功了。他没有解决电灯泡的发光效率问题,但无意中带来了量子物理学的萌芽。

就在同一年,德高望重的开尔文勋爵发表了一次著名的演讲。他自豪地宣称,物理学的大厦已经完工,剩下的只是修修补补。但他话锋一转,提到了一个小小的担忧:“但是天边还有两朵令人不安的乌云。”

一朵是“以太漂移”,另一朵就是这个“黑体辐射”。

开尔文勋爵没有料到,普朗克为解决第二朵“乌云”而采取的“绝望行动”,即将开启一个潘多拉魔盒,释放出一系列彻底颠覆人类认知的“幽灵”。

普朗克本人,内心是多么希望经典物理学能延续下去,而他却在无意中为埋葬经典物理学铲起了第一锹土。为此,他陷入了深深的痛苦之中。

一群“疯狂”的年轻人

普朗克这次小心翼翼的尝试,打开了潘多拉魔盒的一条缝,鼓励了一群更大胆的叛逆者。

第一个登场的是爱因斯坦。1905年,这位26岁的专利局小职员,大胆地接过了普朗克的接力棒。他宣称:不仅能量是一份一份的,光本身就是由一个一个独立的“光子”组成的。

这在当时是何等的大逆不道!就在几年前,麦克斯韦和赫兹刚刚用无可辩驳的实验证明了光是一种电磁波。现在这个26岁的年轻人却说,光是粒子?

这就像有人告诉你,悠扬的小提琴声,其实是一颗一颗砸过来的小石头。而华贵流畅的宫廷舞,变成了令人眼花缭乱的太空霹雳舞!

但这个“疯狂”的理论,却完美地解释了“光电效应”实验。

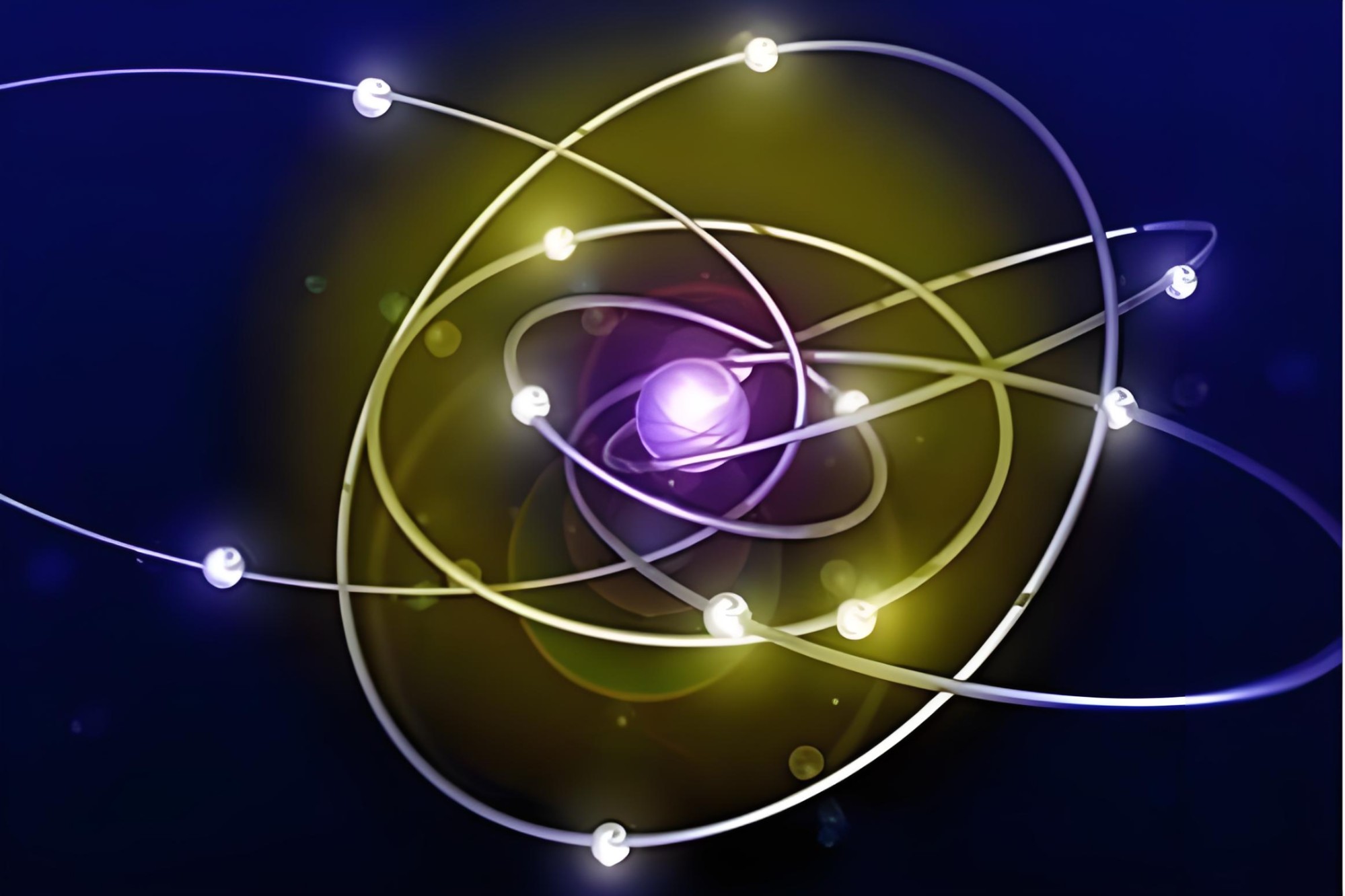

接过爱因斯坦接力棒的是年轻的丹麦物理学家尼尔斯·玻尔。1912年,27岁的玻尔正在思考一个经典物理学无法解释的“致命缺陷”:按照经典理论,电子绕着原子核旋转,会不断损失能量,最终坠落到原子核上。就像一颗豆子会顺着碗壁滚到碗底。

但现实是,原子非常稳定,电子并不会“滚”下去。

为什么?

玻尔大胆地猜想:也许,电子的轨道也像台阶一样,是“量子化”的,不能连续变化。这就像是环形马戏团剧场的观众席,坐在台阶上的观众,自然不会像豆子那样顺着滑落下来。

玻尔心里很清楚,这个猜想和经典物理学水火不容。他在给兄弟的信中写道:“也许我已经发现了一些真相,但请不要向任何人说起这件事。”

几个月后,他偶然注意到了氢原子的光谱——它们不是连续的彩虹,而是4根孤零零的亮线,只出现在特定频率上。这让他豁然开朗:这正是“量子化”的铁证!电子的轨道,不是连续变化的!

经典物理学大厦的裂缝,变得更长了。

紧接着,1924年,一位29岁的法国博士生路易·德布罗意,提出了一个更令人震惊的猜想。

他在浪漫的巴黎思考:如果光这种“波”,可以表现出“粒子”的属性(爱因斯坦的光子);那么根据“美的对称法则”,电子这种“粒子”,为什么不能表现出“波”的特性呢?

电子是一种波?

德布罗意的博士论文导师保罗·朗之万被这个想法惊呆了,他甚至不敢确定这篇论文是否应该通过。他把论文寄给了爱因斯坦征求意见。

爱因斯坦回信说:“我深信这一猜想是物理学游戏处于最糟糕的时候投下的第一缕微光。”

然而,要验证这个猜想非常困难。巧合的是,就在1925年,位于大西洋彼岸纽约市的一间实验室里,物理学家戴维森在做另一个实验时,意外地发现电子散射后形成了“干涉条纹”——这是波独有的特性。

电子,的确是一种波!

这下好了。构成世界大厦的基石(粒子),不仅是不连续的,现在还变成了“如梦幻泡影”一般的波。

经典物理学的大厦,此时已经开始倾斜。

“上帝掷骰子吗?”

如果电子是一种波?这需要一个解释。

那时玻尔已经回到了丹麦,在哥本哈根筹建了理论物理研究所,吸引了全世界最优秀的人才。以玻尔为首的哥本哈根学派,提出了一个让所有人(包括提出者德布罗意)都无法接受的说法:

物质波,是粒子在空间中出现可能的“概率波”。

换句话说,电子,在被你观测到之前,它什么也不是。它没有一个确定的位置,它只是一团“概率”。当你去看它时,它才随机地“选择”一个地点现身。

科学家们使电子一个一个地通过狭缝,每一次的落点都不同,随机地分布在屏幕上,看起来就像在玩掷骰子游戏。

这是对经典物理学最彻底的背叛。

连爱因斯坦,这位最早的“叛逆先锋”,也无法忍受了。他在1926年写给朋友的信中说:“我无论如何都确信,上帝不会掷骰子。”他坚定地认为,这些不确定背后一定有个确定的东西在起作用。

哥本哈根学派的人对此颇感错愕,他们不明白为什么爱因斯坦这位量子物理学的拥护者反而对它抱有怀疑。玻尔针锋相对地回应爱因斯坦:“不要告诉上帝怎么做。”

这场争论标志着物理学进入了一个全新的,也让所有人感到错愕的时代:宇宙的底层逻辑,可能就是“随机”的。

然而,颠覆还没有结束。

接下来,就连玻尔本人也未能幸免,他提出的那个漂亮的“台阶”原子模型,也成了被颠覆的对象。

1927年2月,26岁的德国物理学家沃纳·海森堡来到了哥本哈根,与时年42岁的玻尔讨论问题。但两人争论了起来,谁也无法说服对方。

玻尔转身去了滑雪场。海森堡则独自在研究所后面的公园里散步。

突然间,一个想法“袭击”了海森堡。他立刻返回研究所,并给好朋友泡利写了一封信:“我们总能发现所有的思想实验都有这么一个性质:当我们能确定粒子的位置时,却不能确定它的速度;反之,当我们能确定它的速度时,却不能确定其位置。”

这就是“不确定性原理”。

多年后,人们为此编了一个故事:海森堡因为开车超速被交警拦了下来,交警问:“你知道你的速度有多快吗?”海森堡回答:“不知道,但我确切地知道我在什么地方!”

可海森堡提出的“不确定性原理”,又与玻尔的“台阶”模型发生了冲突。

如果电子像玻尔认为的那样,在固定的圆形轨道上匀速运行(速度确定),那么根据“不确定性原理”,电子的“位置”将变得缥缈不定。它不会老老实实地待在规定好的轨道上,而是像一只躁动的蜜蜂在玻璃罐里疯狂地乱撞,留下一团模糊的轨迹。

“电子云”模型,取代了“电子轨道”模型。

这下,经典物理学最重要的根基之一——确定性,也被推翻了。

如果说经典物理学就像一幅古典派画作,每一根睫毛、每一片树叶都画得精细而逼真;那么,现代物理学则像一幅印象派画作,日出、帆船和睡莲都蒙上了一层模糊的“滤镜”。

经典物理学的连续性、确定性相继被颠覆,只剩下一团不确定的波动。

照亮迷雾的“魔镜”

电子这种小小的粒子让科学家们大伤脑筋。它们不可捉摸,形成了不同的化学活性或者不同的导电性。尽管这些奇想都与实验的结论相符,但为什么会如此呢?

迷茫的科学家们需要一个清晰合理的解释。

为此,奥地利物理学家埃尔温·薛定谔在1926年提出了一组波动方程。他那时正受结核病折磨,在瑞士疗养。在此期间,薛定谔大胆地将粒子当作一个波的包络,而不是一个实体。

有了薛定谔方程,人们就能计算出诸如粒子的能量态、电子在各层轨道出现的概率等。

薛定谔方程像一面魔镜,照出了迷雾背后的真相。

有了它,科学家们恍然大悟,原来每种元素出现在元素周期表上的特定位置,都是由这个方程决定的。薛定谔方程能将一切物理和化学属性都解释得清清楚楚,包括我们最关心的——物质的导电性。

1929年,在全球经济大萧条开始之前,量子物理学的“大厦”基本竣工。而在全球经济大萧条开始之后,量子物理学将揭开半导体内部导电的秘密,去解决那个滚烫、笨重、即将报废的真空管问题。

惊险的一跃

1931年初,德国莱比锡大学的理论物理研究所来了一位25岁的英国小伙艾伦·赫里斯·威尔逊。他跟随海森堡学习固体物理学,研究半导体的性质。

半导体,是一种很奇怪的材料。它的导电能力,远远小于导体(如铜),又远远大于绝缘体(如橡胶)。

为什么?以前人们尝试用经典物理学来解释,但都失败了。

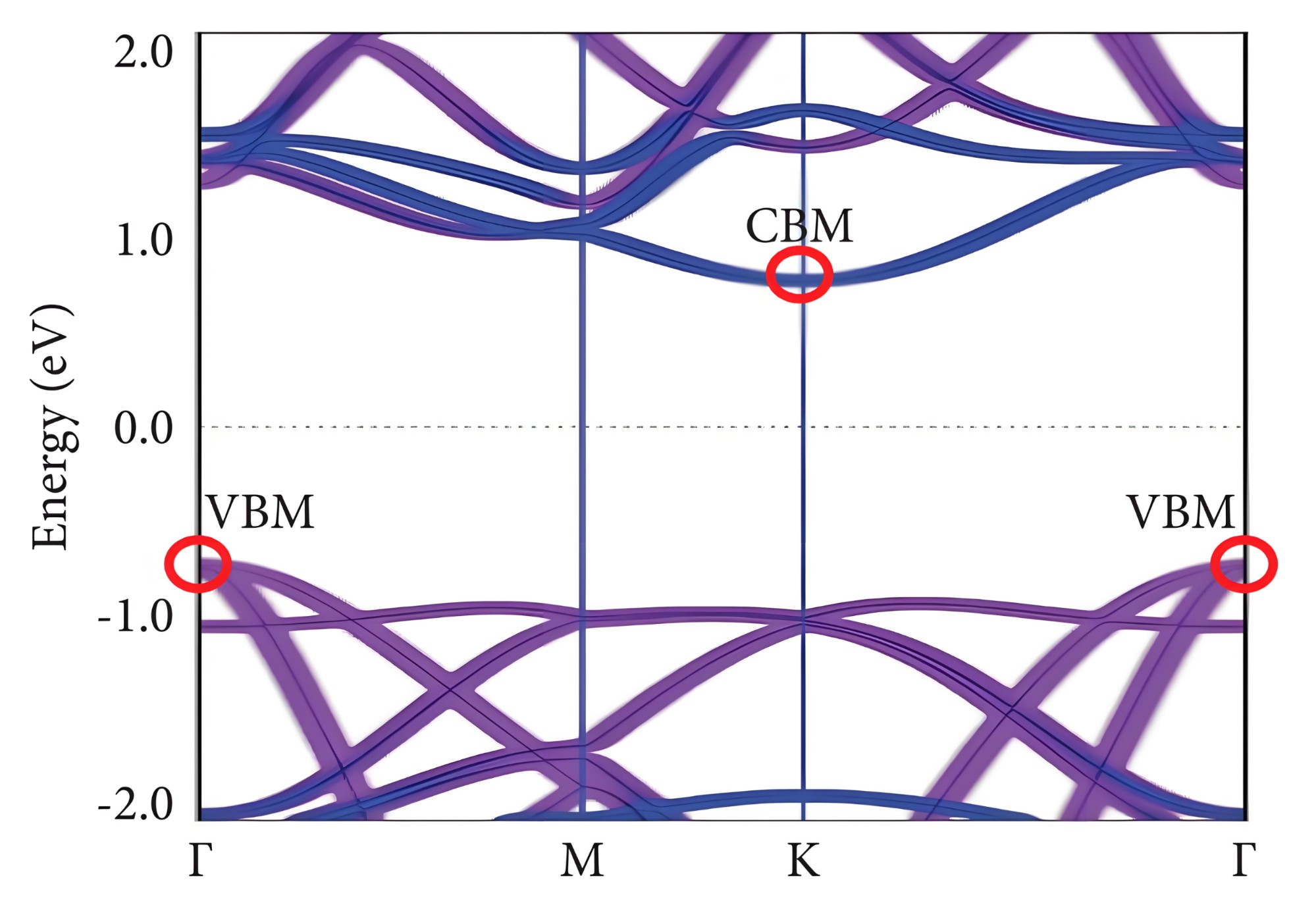

进入20世纪30年代初,威尔逊等人以量子物理学这个新工具,对半导体的导电机制展开了一番新的研究。

一般人可能会认为,电子越多,越容易导电,电流也越大。但真的如此吗?

威尔逊心里打了个问号。如果把半导体中的电流比作公路上的车流,车少时车流量很小,那么车越多,车流量就越大吗?

恰恰相反,车流量会因为车多拥堵而下降到零。

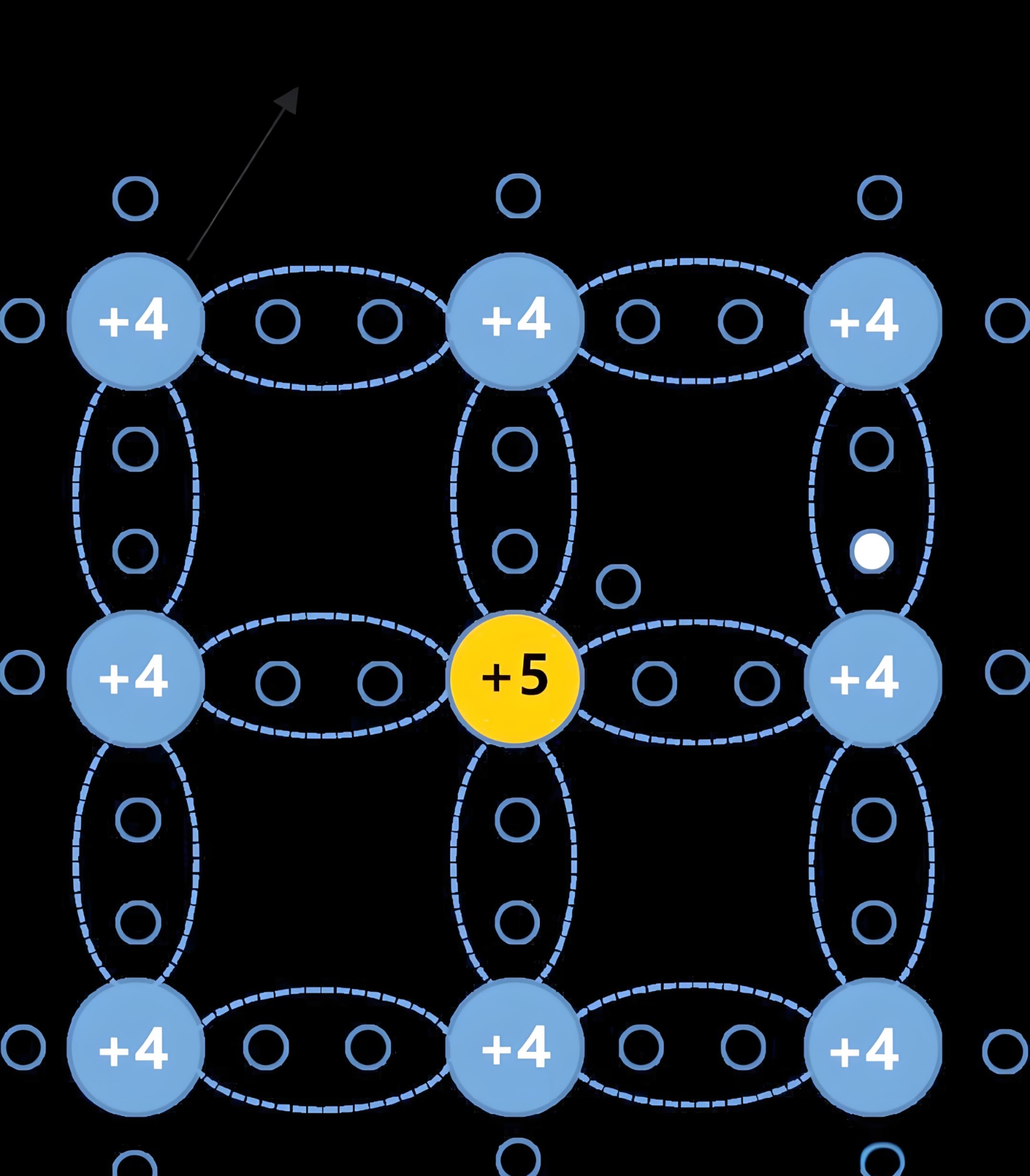

威尔逊发现,半导体里的电子,在正常状态下,全都堵在了一条叫作“价带”的拥挤道路上,动弹不得,无法形成电流。

他领悟到了关键的结论:并不是电子越多就越容易导电,而是要有足够多的空位,才便于电子移动和导电。

那么,只有一种情况能让半导体导电,那就是:让堵在“价带”(拥挤的本地公路)中的电子,想办法“跃迁”到上面一条叫做“导带”的(空旷的高架桥)上去,因为那里畅通无阻。

可是,这两条路之间有能量壁垒。这一跃,比让平底锅里的爆米花蹦到10层楼高还要困难。

不过,在量子物理学起作用的微观世界里,这,却是可能的。

电子的“不确定性”又一次发挥了作用。

尽管电子“跃迁”上高架桥的概率非常非常低,但这个可能性“存在”。而半导体里的电子数目又极其庞大,所以,总会有那么一些电子,能奇迹般地完成这“惊险的一跃”,跳上“导带”这座高架桥,从而使半导体内产生电流!

海森堡听了威尔逊的理论后兴奋不已,马上叫来同事布洛赫一起讨论。但布洛赫却连连摇头,说“大错特错”。但经过一个多星期的思考,布洛赫还是理解并接受了威尔逊的理论。

有了威尔逊提出的“能带理论”,人们终于明白了为什么半导体最适合做那个“开关”。

绝缘体:它的“高架桥”(导带)太高了,使得电子跃上去的概率无限接近于零,所以它无法导电。

导体(金属):它的“高架桥”又太低,甚至和“本地公路”重叠,电子很容易就能跃迁上去,轻松导电。但问题是,你无法让电子停下来,所以很难阻断电流。

半导体:它的“高架桥”不高不低,刚刚好。

最关键的是:当外部电压发生变化时,半导体内部轻盈的电荷就会跟着发生变化,电荷瞬间重新分布。

于是,人们就利用量子力学,充当起“交警”和“建筑师”:在适当的位置将高架桥放低,让电子轻松跃迁,保持车流畅通(开);在适当的位置将高架桥抬高,让电子无法跃迁(关)。

这个切换,是电荷的瞬间重新分布,它几乎不产生热量,没有磨损,而且切换速度快得惊人。

如果用手按下墙上的开关,每秒最多按3-4次。

继电器每秒可以切换100次。

真空管可以达到每秒数百万次。

而半导体器件,可以达到每秒数千亿次。

它就是那个取代了真空管的、完美的、小巧的、可靠的、快速的“开关”。

一个循环的闭合

1933年,德国纳粹上台。爱因斯坦等一众科学家,也不得不“跃迁”到大西洋彼岸。这种单向的人才流动,给美国这个新兴国家带来了宝贵的智力资源,也将量子物理学的研究火种,带到了那里。

接下来的故事,就是物理学家和工程师们,如何利用这个“能带理论”,在实验室中真正“制造”出那个完美开关的传奇了。

现在,让我们回过头来,看看这个奇妙的循环。

一切,都始于1879年,一个发明家遇到了两个烦恼:

灯泡变黑了。

灯泡效率太低(太热)。

第一个烦恼“灯泡变黑”,引出了一连串的工程发明:

“美学”的爱迪生效应

解释它的电子

利用它的真空二极管(整流器)

改造它的真空三极管(放大器/开关)

最终,这项技术遇到了“热量和体积”的死胡同。

而第二个烦恼“灯泡太热”,引出了一连串的理论革命:

“黑体辐射”问题

普朗克的“量子”

爱因斯坦的“光子”

玻尔的“能级”

德布罗意的“物质波”

海森堡的“不确定性”

薛定谔的“波动方程”

最终,这场理论革命的成果——“能带理论”,完美地解决了第一个烦恼所遇到的“热量和体积”的死胡同。

一个被遗忘了20多年的“美学现象”,一个纯粹的物理学发现,一个“差生”的误打误撞,和一个被逼上梁山的“绝望行动”,它们在历史的长河中,以一种不可思议的方式交汇、碰撞、融合。

那些最初被认为“毫无用处”的理论,那些纯粹出于好奇的探索,那些违背常识的“疯狂”猜想,最终为人类文明奠定了最坚实的那块基石。

这真是一个漫长、绝妙,又充满幽默感的旅程。