2025年10月,浙江省以“全省推行中小学春秋假”的举措引发广泛关注,成为全国首个在省级层面全面实施春秋假制度的省份。这一突破常规的改革,不仅为中小学生提供了更灵活的学习与成长空间,更折射出教育理念与社会需求的深度融合。

浙江省教育厅明确,春秋假制度尊重区域差异和学段差异,由各市、县(市、区)结合实际弹性安排。例如,宁波将2025年秋假定于11月12日至14日,与周末相连形成5天假期;衢州则安排在11月19日至21日;温州则将秋假与期中考试衔接,具体时间由各县(市、区)自主确定。这种“一地一策”的模式,既保证了政策的统一性,又兼顾了地方实际需求。

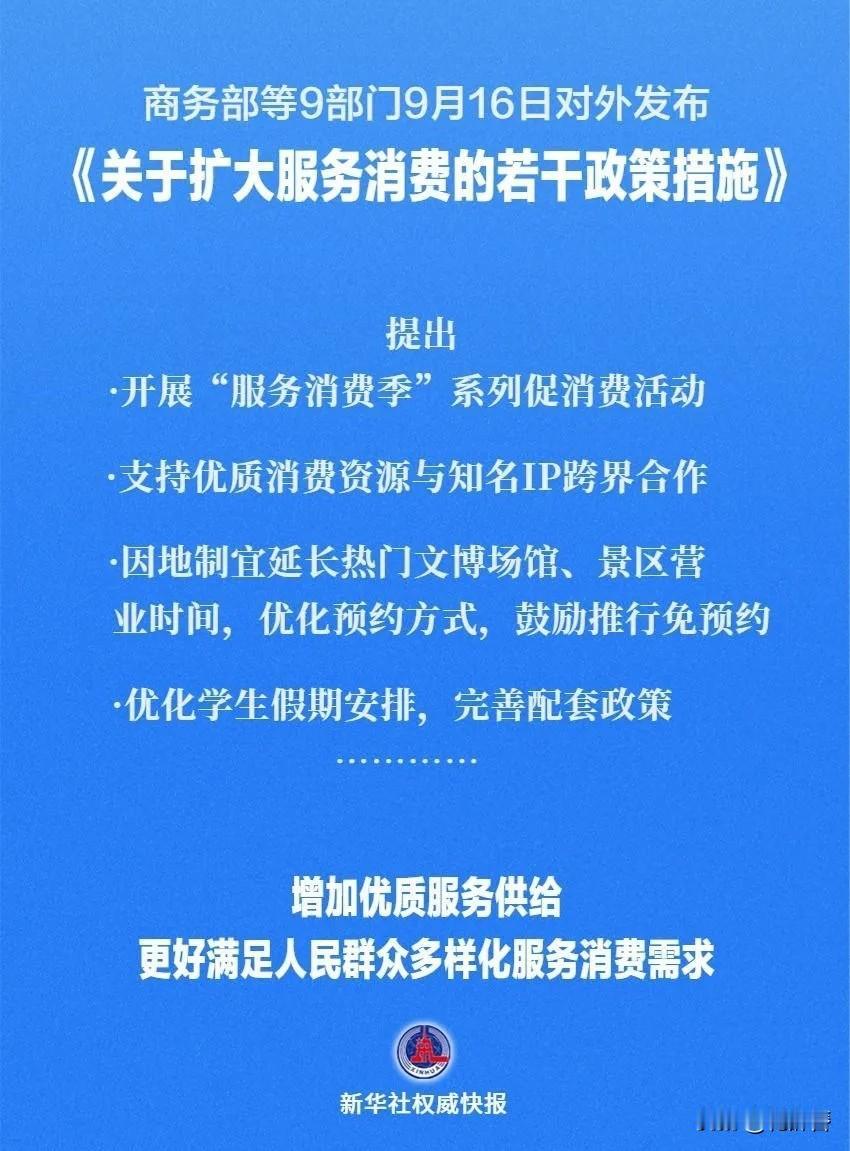

春秋假的推行并非孤立举措,而是与提振消费、优化教育结构等政策形成联动。2025年3月,中办、国办印发《提振消费专项行动方案》,明确鼓励地方探索春秋假;9月,商务部等九部门进一步提出“优化学生假期安排”,要求在放假总天数和教学时间总量不变的前提下,科学调整学年安排。浙江省教育厅联合十余个部门,从教学计划调整、职工带薪休假衔接、文旅市场规范等方面提供全方位保障,确保春秋假“放得下、管得好”。

春秋假的核心价值在于打破传统学期界限,为学生提供多样化的学习场景。中国教育科学研究院研究员储朝晖指出,学习不应局限于课堂,春秋假能让学生回归自然、参与社会实践,促进身心健康发展。例如,宁波市教育局要求学校将春秋假与春秋游、运动会、劳动周等活动结合,推动“五育并举”;杭州部分城区则通过秋假与国庆假期衔接,形成最长11天的连续假期,鼓励学生参与研学旅行、文化体验等活动。

政策落地后,家长群体反应不一。支持者认为,春秋假能缓解学生学习压力,促进家庭亲子互动;但也有家长担忧假期安排与工作冲突,呼吁完善职工带薪休假制度以实现“家校假期同步”。对此,浙江省教育厅明确,严禁学校在春秋假期间补课或布置书面作业,同时要求各地提供公益托管服务,解决双职工家庭的后顾之忧。

浙江的实践为全国提供了可复制的经验。早在2004年,杭州便率先试点春秋假;2017年,湖北恩施州在全州义务教育学校推行春秋假。此次浙江全省推行,标志着春秋假从“地方探索”迈向“制度化、常态化”。商务部等九部门文件明确提出“鼓励有条件的地方结合实际探索”,未来或有望在更多省份落地。

浙江省中小学春秋假制度的实施,不仅是教育领域的一次创新,更是社会治理能力现代化的体现。它以弹性制度设计平衡教育需求与社会资源,以多部门协同保障政策落地,最终指向的是“人的全面发展”这一教育本质。这场突破常规的改革,或许正为中国基础教育打开一扇通往更开放、更包容未来的窗。

评论列表