一位老藏民用布满老茧的手摩挲着颈间的天珠,珠子表面的风化纹路在阳光下汎着琥珀色的光---隔壁商铺的文玩店中,年轻的温婉爱好者正举着放大镜,用光谱仪检测天珠的矿物质地......这两个场景,像极了人类认知世界的两级:一端是千年传承的信仰,一端是精密严谨的科学。 当科学的尽头是不是玄学的争议在网络沸沸扬扬之时,藏地文玩正以最朴素的方式,给出了自己的答案。

藏传文玩的魅力,首先源于其物质载体的“科学性”。 天珠的本质是至纯的千年玛瑙矿石,经古法镶蚀工艺在表面绘制图腾; 老蜜蜡的包浆,是人体油脂与空气氧化形成的物理膜隔层; 真正的嘎巴拉是用人的头盖骨制作出来的(所以市面上绝对没有真的嘎巴拉)。 这些被赋予神秘色彩的文玩,其物理属性早已被现代科学解码:天珠的“眼”是二氧化硅结晶的排列规律,绿松石的蓝绿色是来自铜元素的渗透,金刚菩提的纹路与植物种子的生长基因密切相关。

在西藏大学的文玩实验室里,研究人员检测过数百件藏传文玩,发现它们的材质选择也是暗含科学逻辑。 研究发现,在高海拔地区紫外线强,珊瑚、蜜蜡等有机宝石的稳定结构能抵抗氧化,藏地昼夜温差大,天珠使用的玛瑙硬度高达7.5,不易因热胀冷缩开裂。 这些看似“玄学”的材质选择,实则是藏民在千百年生存实践中总结的“经验科学”。 就像是古人通过观察星象来预测天气,藏民则是通过筛选材质来延长文玩寿命,本质都是对自然规律的认知与应用。

但若是仅用科学解释文玩,就像用显微镜观察唐卡,看到的只有矿物颜色的颗粒,却忽略了画面中流动的慈悲。 在藏地,文玩不是冰冷的对象,而是“会呼吸的灵体”。 婴儿满月时佩戴的九眼天珠嘎乌盒,内藏《生辰经》碎片与父母发丝,形成“肉身坛城”; 逝者口中含的老蜜蜡,刻着《西藏度亡经》片段,被称为“引路琥珀”; 转经筒磨制的腿骨玛尼珠,每转动一次便被认为“持咒万变”。 这些仪式的“不科学”之处,恰是人类精神世界最珍贵的部分。

大昭寺的洛桑喇嘛曾说:“科学解答为何,玄学追问为何”。 当科学告诉我们天珠是玛瑙,玄学却在说它是“诸佛菩萨的愿力所化”; 当科学证明老蜜蜡的包浆是氧化反应,玄学却认为那是“佩戴者心性的外化”。 这种看似矛盾的认知,实则是人类面对未知时的两种姿态:科学用理性解构世界,玄学用信仰安顿灵魂。 就像藏民转经时同时转动经桶和念珠,经桶式物理的转动,念珠是精神的计数,二者是缺一不可。

在藏地,科学与玄学从不是非此即彼的对立,而是像酥油茶中的茶与奶,融合出独特的风味。 拉萨文玩市场有一个老掌柜,新仿的天柱不卖,未净手的客人不卖,心浮气躁的人不卖,在它的柜台上,既有现代检测仪器,也供奉有莲花生大师的小唐卡。 好的文玩都是要过两道关,一是科学的“真”,另是玄学的“诚”。

这种共生的智慧,在藏传文玩的“能量说”里体现的尤为明显。 科学证明,文玩在与人接触时会产生微弱的“生物电感应”,玄学则认为这种感应是“能量的流转”。 但藏民更在意的是当佩戴者专注盘玩时,杂念被清空,心性被滋养。 ----科学解释了过程,玄学描述了结果,而文玩本身,成了链接二者的桥梁。 这正如物理学家玻尔所说:“科学与玄学不是矛盾,而是互补的两种描述方式。 “藏地文玩用最质朴的方式,验证了这一洞见。 藏传文玩正是这种认知迭代的见证者:它的材质是科学的物证,它的仪式是玄学的传承,它的存在本身,就是人类对世界永恒探索的注脚。

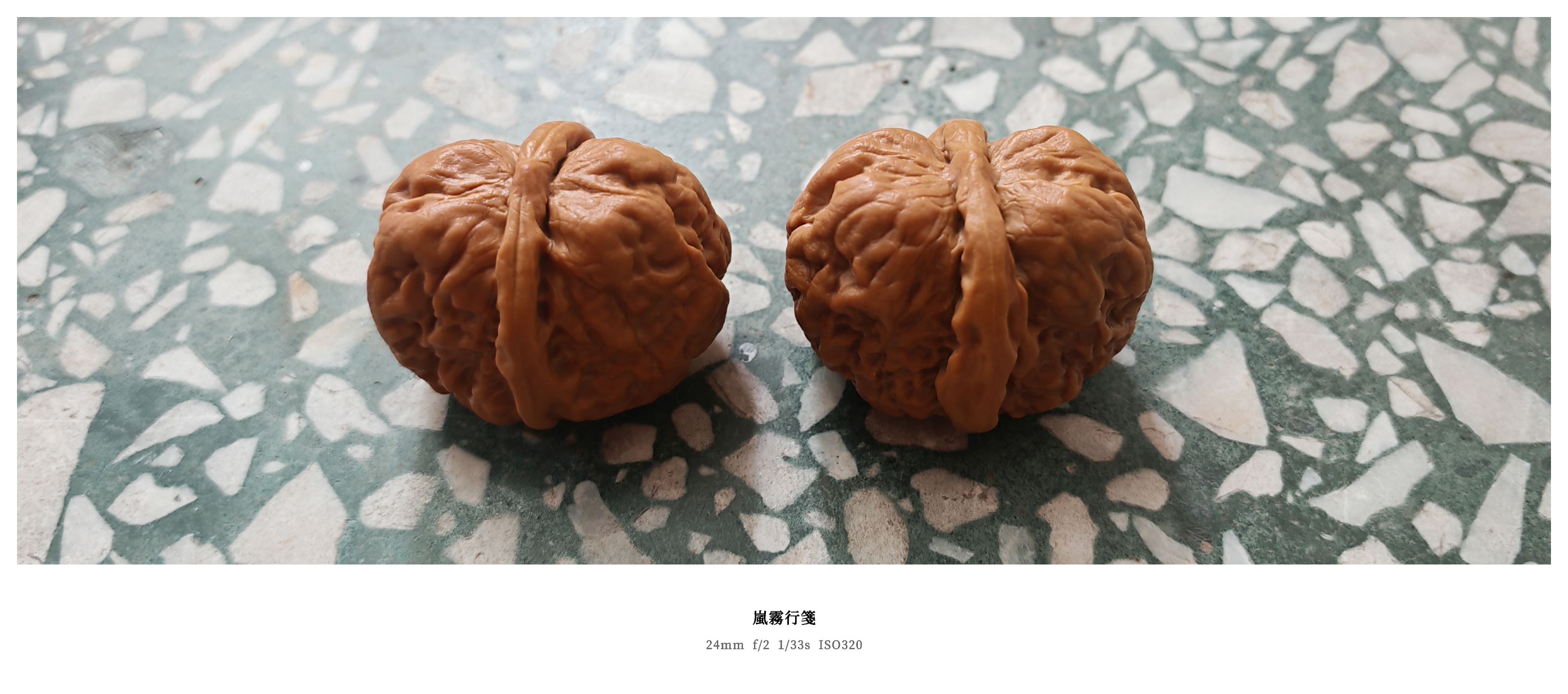

文玩无好坏,更重要的是盘玩的意义,用指尖的文玩沟通天地,对话灵魂。

嵐霧行箋

![是的,人类存在的时间真的很短[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/16884774246705641004.jpg?id=0)