孩子成长的黄金期,小学六年尤为关键。许多家长总觉得“孩子还小,等上了初中再抓学习也不迟”,可往往到了初中,才发现问题积重难返。其实,小学阶段正是习惯、能力和性格养成的“窗口期”,抓住这六年,比将来花十倍力气补救都管用。与其等孩子力不从心时后悔,不如从现在开始,默默为他铺好通往未来的路。

第一,抓阅读习惯,胜过补课无数。

阅读是所有学科学习的根基。一个爱读书的孩子,理解力、表达力和思维能力自然不会差。小学阶段课业压力相对较小,正是培养阅读兴趣的黄金时期。每天坚持20-30分钟的课外阅读,从绘本、童话到科普、历史,逐步拓宽视野。家长不必强求“读名著”,而是尊重孩子的兴趣,陪他选书、聊书。一个在书香中长大的孩子,内心更丰盈,学习后劲也更足。

第二,抓书写规范,细节决定态度。

字迹工整不是为了得高分,而是培养认真做事的态度。小学低年级是练字的关键期,一旦形成潦草习惯,后期极难纠正。每天花10分钟练字,不求数量,但求一笔一画写到位。更重要的是,家长要重视作业的书写质量,不纵容“写得快就行”的敷衍心态。整洁的卷面背后,是一个孩子专注、耐心和责任感的体现。

第三,抓时间管理,从小学会自律。

很多孩子一到高年级就喊“作业写不完”,根源往往在于时间观念薄弱。从一年级开始,就可以引导孩子制定简单的作息表和作业计划。比如放学后先休息15分钟,再写作业;每完成一项任务就打个勾。用计时器帮助孩子感知时间,避免拖拉。逐渐地,孩子会学会分配时间、优先处理重要任务,这种能力到了初中面对多科目作业时尤为重要。

第四,抓基础知识,宁慢勿乱。

小学知识看似简单,却是构建整个知识体系的“地基”。数学的计算能力、语文的字词积累、英语的听说启蒙,都必须扎实。不要一味追求“提前学”,而要确保“学扎实”。比如,20以内加减法必须脱口而出,常用汉字必须会读会写,基础语法概念必须理解。宁可放慢进度,也要吃透每一个知识点。基础不牢,到了高年级就会出现“听不懂、跟不上”的情况。

第五,抓表达能力,敢说会说很重要。

很多家长只关注孩子“会不会做题”,却忽略了“会不会表达”。其实,能清晰表达自己的想法,是学习和社交中不可或缺的能力。鼓励孩子复述故事、分享见闻、发表观点,哪怕说得不完美也没关系。家庭中多一些开放式对话,比如“你觉得这件事为什么会这样?”“如果你是故事里的他,会怎么做?”久而久之,孩子的逻辑思维和语言组织能力都会提升。

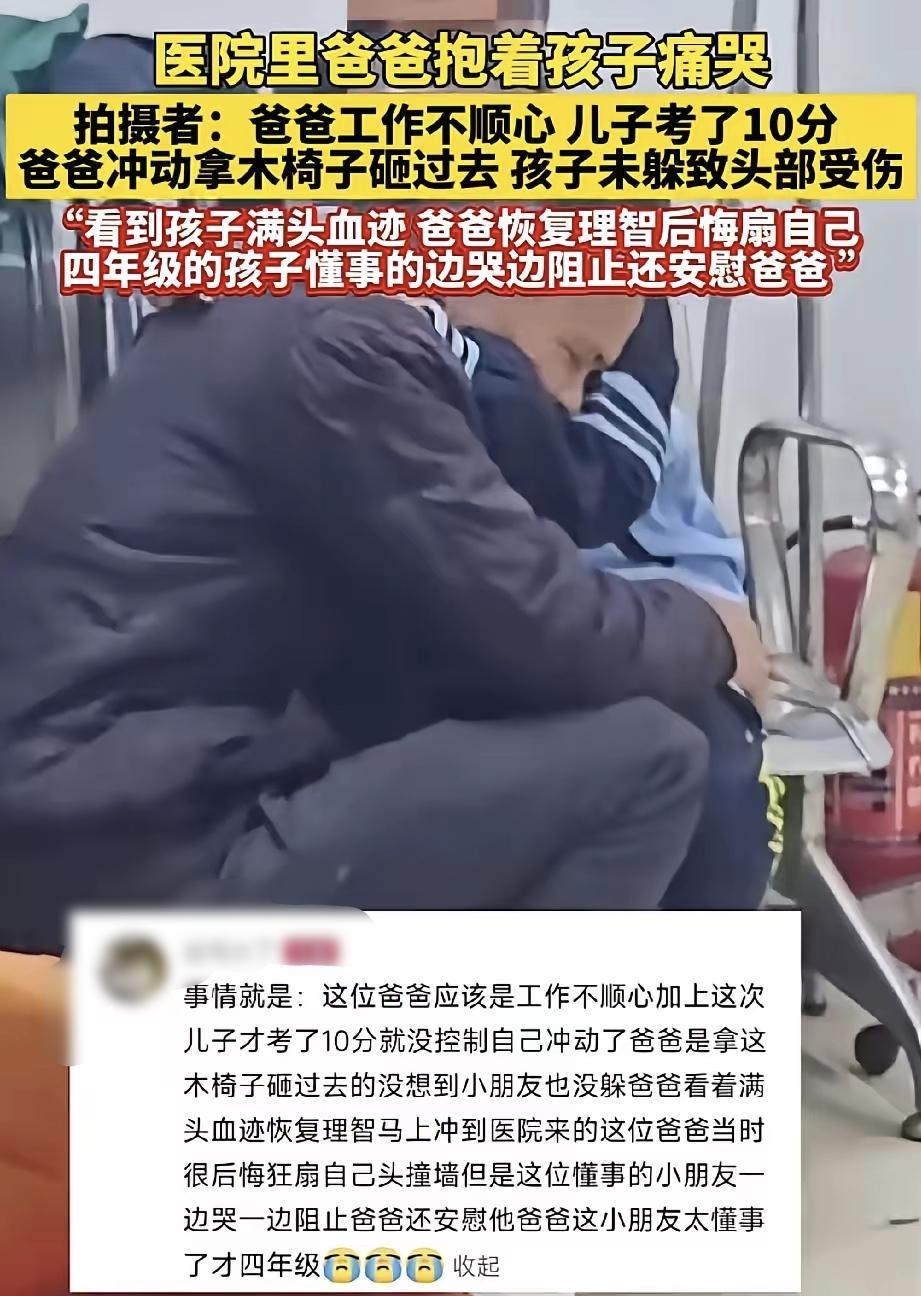

第六,抓情绪引导,培养抗挫力。

小学阶段孩子开始面对竞争、批评和失败,情绪波动在所难免。家长不必急于“解决问题”,而要先接纳情绪。当孩子考试失利、被同学误解时,与其说“这有什么好哭的”,不如说“我知道你现在很难过”。在共情的基础上,再引导他分析原因、寻找办法。一个情绪稳定、内心有力量的孩子,才能在未来的学业压力中保持前行的勇气。

小学六年,看似平淡无奇,实则暗藏乾坤。这六年里养成的习惯和能力,会像种子一样,在孩子未来的成长中悄然发芽。父母不必做“虎妈狼爸”,只需在日常中多一份耐心和坚持。你现在为孩子多花的一分钟,未来都会变成他面对世界的底气。等他长大后回头,会由衷地说一句:谢谢爸妈,当年没有放任我。