吉林这地儿,早在新石器时代就有人生息。

先秦属肃慎,汉魏为挹娄,唐归渤海国,辽金时女真崛起,

后来努尔哈赤在此练兵,奠定大清根基,这些在《清史稿》里都有记载。

清末闯关东的人潮涌来,山东、河北人带着家当扎根,把农耕文化揉进渔猎里。

伪满时期的伤痕还在,如今长春的伪满皇宫成了警示。

松花江畔的雾凇,每年吸引无数人,这是自然给吉林的馈赠。

腊月里,满族的萨满舞还能看见,朝鲜族人的辣白菜坛子里泡着日子。

查干湖冬捕是老传统,渔网拉出万斤鱼时,冰面都跟着颤,

这热闹里藏着吉林人的精气神,一辈辈传下来,没断过。

始于1875年清光绪年间,是乌拉街现存唯一的百年老字号。

创始人贾福曾入清宫御膳房传艺,其“野鸡螃蟹双熬汤底”“煳肉脱脂”等秘方,

源自满族萨满祭祀的“烤燎法”和“吃福肉”习俗。

2008年列入吉林省非遗,2024年获“中华老字号”,

清代官员如云生、台春等常来光顾,这锅子,老鼻子香了!

铜锅炭火,鸡汤打底,配人参、枸杞等中药材熬成老汤,

遵循“前飞后走,左鱼右虾,转圈撒葱花”的古法。

薄如蝉翼的五花肉涮后入口即化,血肠滑嫩带香,酸菜脆爽吸足肉香。

景泰蓝铜锅映着炭火,蘸料麻酱腐乳韭菜花三合一,咋整都好吃!

当地人冬季必吃,外地人慕名打卡,三人餐不到200元,性价比拉满。

这口传承百年的鲜香,藏着吉林人的烟火气与满族魂,吃一口,暖一冬!

能追溯到高句丽美川王时期。

传说乙弗王流亡时,将杂肉豆芽混煮,登基后保留此俗,成就今日“一盆炖尽山海味”的盛景。

集安火盆街如今扎堆15家老店,炭火慢烤的平底锅,

铺着肥肉打底、豆腐吸油、豆芽解腻,

再码上牛羊猪杂、米肠黄花菜,边烤边吃,热气裹着咸香直窜鼻腔!

火盆的魂在“热乎劲”和“混搭术”。

食材层层叠叠,肥肉煎出油香,豆腐吸饱肉汁,泡菜解腻增酸,蘸料用芝麻酱打底,

配孜然辣椒面,一口下去,外焦里嫩,咸辣鲜香在舌尖“打滚”。

当地人冬天必吃,围盆而坐,配山葡萄酒,暖身又暖心。

这口非遗味道,不是宫廷御膳,而是百姓灶台上的“活历史”。

根植满族祭祀文化,据《满洲祭神祭天典礼》记载,

满人祭神时以猪为牲,白肉乃“福肉”,血肠由猪血灌肠而成,

后演变为东北餐桌上的“硬核”美味。

清时沈阳、吉林的白肉馆兼营此菜,成为满族传统名菜。

如今,它仍是东北人冬日围炉的“灵魂菜”,

春节杀猪、中秋聚首,一锅热乎的白肉血肠端上桌,那叫一个“得劲儿”!

血肠灌得瓷实,煮得透亮,白肉片得薄如纸,肥而不腻,瘦而不柴,

蘸上腐乳韭菜花,香得直咂嘴。

血肠分清混两式,清的嫩滑如豆腐,混的脆香带劲儿,

酸菜往锅里一炖,酸香解腻,汤头鲜得直往脑门儿钻。

制作讲究“慢工出细活”:白肉需选肥瘦相间的五花,烤至皮脆肉嫩,再文火慢煮;

血肠要灌得紧实,文火浸熟防破。

朝鲜族“长寿面”,正月初四吃它图个长命百岁。

传说玉皇大帝七仙女下凡,在长白山天池遇白衣秀士,

调制冷面赠之,秀士食后活到高龄,子孙依此法传承,冷面便成了“长寿面”。

如今,延吉冷面制作技艺列省级非遗,

央视称其“汤底酸甜透心,冰爽直抵灵魂”。

面条用荞麦、小麦、淀粉混合压成,筋道弹牙,汤底以牛肉汤打底,

加苹果梨熬制,冰镇后带冰碴,酸甜透凉。

配菜讲究“冷面帽”:

酱牛肉片、辣白菜、黄瓜丝、水煮蛋、梨片,撒把芝麻,一口下去,

凉意从舌尖窜到脚跟,浑身舒坦。

根扎在19世纪末朝鲜族“饮福”习俗里,

祭祖后分食剩菜,因山野偏远、餐具匮乏,便将各样供品混于石碗中搅拌分食,

这便成了最初的“拌饭”。

2021年,这碗饭被列入吉林省非遗,

延边人爱它爱得实在,街头巷尾的小店总飘着香气,方圆一两公里必有一家。

石锅是魂,天然石材打磨,保温耐热,底部能烤出金黄酥脆的锅巴,

上层铺满香菇、蕨菜、胡萝卜丝等时令菜,中间卧个溏心蛋,

浇上秘制辣酱,

甜辣带蒜香,一拌开,米香、蛋香、菜香混着锅巴的焦香直往鼻子里钻。

这碗饭讲究“锅气”,热乎到最后一口都烫嘴,食材五色对应五行,寓意健康和谐。

这糯米往木槽里一搁,俩人抡起枣木槌“砰砰”开捶,捶足三百下才得那口软糯筋道。

早先在朝鲜半岛新罗时期,它是祭神的“引绝饼”,

如今在延吉街头,逢年过节、婚丧嫁娶,打糕必须是C位,

白打糕蘸豆面,黄打糕裹芝麻,甜咸两吃,咬一口“杠杠的”香!

更绝的是高考的时候,

延边家长半夜摸黑往校门贴打糕,“粘得越高,考得越好”!

“粘上”和“考上”在朝鲜语里同音,打糕又谐音“打高”,图的就是个金榜题名的彩头。

这口非遗手艺,捶的是米,揉的是情,连《人民日报》都夸它“捶出千年烟火气”,

夏天吃它赛小人参,温补强壮不费劲儿,你说地道不地道?

当年蒙古士兵揣着猪肠灌米菜打仗,后来这手艺漂到朝鲜半岛,

清末又被朝鲜族移民带回延边。

如今在延吉西市场,阿妈妮们用盐醋搓洗猪肠时,

那股子“多子多福”的巧劲儿还在,肠衣灌八分满,蒸时得扎孔“放气”,

焖40分钟才得软糯弹牙的米肠,咬开时琥珀色汤汁“滋”地冒出来,香得人直咂舌。

这米肠可不是“傻实诚”的吃食,

猪血混着糯米、绿豆芽,蒸后脂香浓郁,蘸辣酱能辣出眼泪,配米酒又清甜解腻。

本地人管这叫“一肠三吃”:

切片煎得焦香、炖汤暖胃、炒着下饭。

如今这米肠早成了延边的“文化名片”。

从家庭餐桌到夜市摊,从祭祀供品到游客打卡,

它裹着三代人的故事,在烟火气里滚出最地道的东北边城味儿。

要我说啊,没啃过米肠,算白来延边一趟!

清太祖努尔哈赤的御厨误将原鸽投入飞龙汤,这一“错”竟烧出比龙肉还香的美味。

如今,这技法成了省级非遗。

活鸽现杀,秘料注射进胸脯,锡纸裹紧埋进炭堆,再吊进瓷缸明烤。

外皮焦得发红,咬开却嫩得冒汁,骨头里都浸着香,当地人说“一鸽胜九鸡”,真不是瞎吹。

这鸽子不是御膳,倒成了百姓的念想。

改革开放后,烤羊肉串的摊儿捎带卖起烧鸽子,没想到火遍东三省。

如今延吉的烧烤店里,鸽子肉紧实不柴,辣炒鸽杂香得人直咂嘴,连鹅翅鹅头都烤得酥脆。

外地人来打卡,本地人隔三差五就得吃一顿,这味儿,比酒还醉人,比故事还长。

1911年创于长春,由绍兴人王信瑞起名“鼎丰真”,

“鼎”取三足鼎立传万世,“丰”盼五谷丰登,“真”守货真价实。

这牌子可不是吹出来的,抗美援朝时它家做的无水蜂蜜蛋糕因耐储存、营养高,

被长春准前线后勤部点名表扬,成了志愿军后方的“硬核干粮”。

如今百年过去,鼎丰真依旧是长春人舌尖上的“香饽饽”,

过年过节排大队买萨其玛、冰蓼花是标配,老人们常说:“这味儿,比啥山珍海味都实在!”

它家糕点讲究个“真”,

真料、真技、真品、真味。

萨其玛得用东北小麦粉和长白山蜂蜜,揉面、醒发、切条、油炸、裹糖,

道道工序严丝合缝,咬一口酥松绵软,甜而不腻;

冰蓼花更绝,内部蓬松如雪,甜脆易融,像极了东北人直爽的性子。

现在还有无糖、低糖系列,连年轻人也爱得不行。

始于1628年明崇祯元年。

当年“茶水张”老汉在松花江边支个小铺,卖油茶、江米条,后来改叫“埠源馆”。

道光年间,京城富商“俊六”大人入股,取“福之源”改作“福源馆”,

这才有了如今这三百多年的老味道。

康熙东巡时尝过它家糕点,即兴写下《松花江放船歌》,

乾隆祭祖也指定用它家供品,赐银千两,

这“皇室认证”的典故,至今还在街坊间传得有滋有味。

如今福源馆的绿豆糕,得用长白山的绿豆,

蒸熟晒干再磨粉,糖一调,入嘴即化,豆香直窜脑门,老鼻子香了!

“京八件”更绝,枣泥、豆沙玫瑰馅儿裹着酥皮,经“掌案”师傅手作,

烤得金黄酥脆,咬一口“咔嚓”响,甜而不腻,是吉林人中秋家宴的“硬通货”。

这手艺2007年就进了省级非遗,全凭“名师抱绝技、上料慎考究”的古训,

连火候都拿捏得死死的,宁毁十炉不省一过,这才守住了这口老味道。

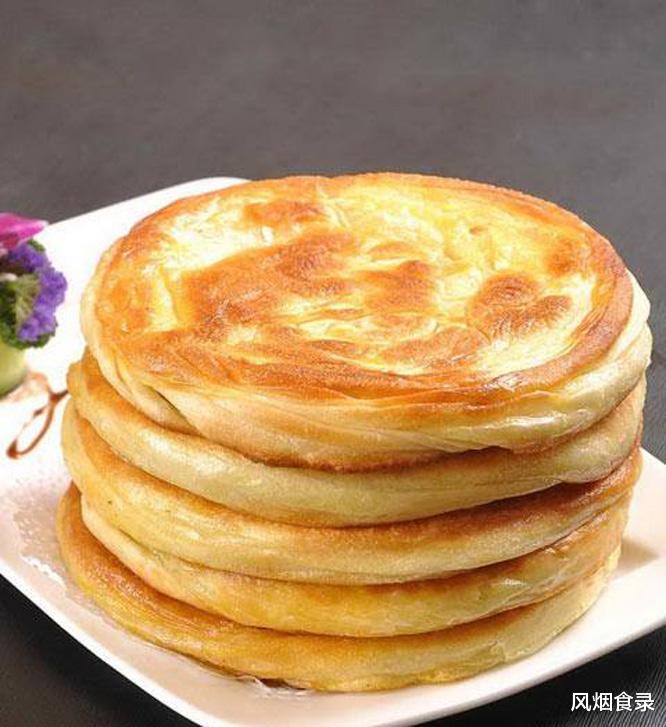

清光绪二十一年(1896年)由河北闯关东的杨玉田创制。

幼时患天花留麻痕,乡亲喊他“杨麻子”,这麻点倒成了活招牌,

炭火吊炉烤得外皮“咔嚓”脆,里头松软得能“吸溜”吃,17味辅料配得香得勾魂,

洮南街巷里飘着这味儿,连督军都“可劲儿”夸。

这饼在东北火得“贼拉”实在,第三代传人杨福贵整出二十来种吃法,

从火勺到烩饼,样样“得劲儿”。

如今是中华老字号、吉林非遗,香港新加坡都有分店,

可老客们认的还是那口炭火香,

热乎大饼咬开,麦香混着炭火气直冲脑门,外焦里嫩的劲儿,配碗羊汤能“美出鼻涕泡”。

1908年,河北滦县闯关东的李连贵在梨树县开“兴盛厚”肉铺,

得老中医高品芝九味中药秘方,熏肉皮色金黄透亮,

肥肉不腻,瘦肉不柴,咬一口直冒油星儿。

大饼更绝,老汤油和面,七层起酥,外焦里嫩,

卷上熏肉、葱丝、甜面酱,再配碗小米绿豆粥,那叫一个“嘎嘎香”!

这饼可不是瞎整:熏肉得用前槽带皮肉,泡六小时去血水,

老汤里加茴香慢炖,红糖熏出焦香;

大饼揉面要醒足时辰,抹油酥擀七遍,烙到“圆如满月,层似纸薄”。

如今这手艺已是国家级非遗,全国300多家店,从四平到沈阳,老主顾隔三差五就得“解解馋”,

百年过去,这口老味道还是那股子“热乎气儿”,

饼脆肉香,药膳养生,吃的是烟火,品的是传承!

打清乾隆年间就“支棱”在长白山脚下了!

刘长青那会儿没冰箱,愣是把黄瓜萝卜腌出“鲜、脆、嫩”三绝,

祖训“葫芦为记本姓庄”传了三百多年。

如今这手艺成了省级非遗,38道工序、56天大缸倒缸,不放一粒添加剂,

腌出来的菜“咔嚓”脆,酱香直往鼻子里钻,

高铁上都指定用它当佐餐小菜,连老外尝了都得喊“嘎嘎香”!

这菜在敦化人心里头,比大葱蘸酱还“瓷实”。

逢年过节,家家户户得囤上几罐,走亲访友捎两盒,比送烟酒有面儿。

如今是东北酱菜界的“扛把子”,老少皆宜,外地人来吉林不尝这口,算白跑一趟!

那可是刻进东北人骨子里的“冬日魂儿”!

这口酸辣脆爽的辣白菜,从《诗经》里的“菹”演变而来,

三千年前老祖宗就用盐巴腌黄瓜,后来辣椒一传入,立马“支棱”起现代泡菜的灵魂。

延边人讲究“夏腌大酱,冬腌泡菜”,

家家户户把腌菜当“一年之大计”,邻里凑堆儿抹辣酱,地窖里堆满陶缸,那场面,老热闹了!

秋霜白菜经盐渍脱水,抹上辣椒粉、蒜泥、苹果丝,再拌点虾酱提鲜,

密封发酵七到十五天,乳酸菌一“发功”,酸得透亮,脆得“咔嚓”响。

2014年,这手艺直接进了国家级非遗名录,

延边人年吃泡菜超30公斤,从即食冷盘到泡菜豆腐汤,花样儿多得“贼拉实在”。

如今,泡菜炒五花肉、泡菜包饭,哪样不香?

这口酸辣,藏着吉林人的热乎劲儿和讲究劲儿,你说是不是?

那可是吉林的“硬核饭桌”,讲究个“一鱼多吃”,从头到尾都不带浪费的!

冬捕上来的胖头鱼,脑袋炖汤鲜掉眉毛,身子红烧香得直咂嘴,鱼籽拌饭能炫三碗,

当地人管这叫“鱼全席”,外地人来了都得说声“嘎嘎香”!

这宴席可不是瞎整的,辽金时候就火了,辽太祖阿骨打都拿它待客,

剒生鱼这菜就是那时候传下来的,

用醋泡鱼丝拌上绿豆芽,酸辣脆爽,跟吃“东北版刺身”似的。

现在更讲究,查干湖的鱼都拿绿色食品认证,炖、煎、炸、

爆样样齐全,冷盘热菜、生熟搭配,连鱼鳞都能炸成薯片儿。

冬捕那阵儿,湖边儿支起的大灶,飘的全是鱼香味,

这股子烟火气,才是查干湖的魂儿!

如今这宴席成了省级非遗,吃着鱼,嚼的可是千年渔猎文化的味儿。

炭火还亮着,汤在铜锅里咕嘟。

我们围坐桌旁,筷子伸向同个方向。

那些酸菜、血肠、打糕,在舌尖上化开百年风雪。

吃吧,吃下去,这人间烟火就暖了胃,暖了冬天。

风雪再大,有一口热乎的,人就倒不了。

![假期后返工收到潮汕特产,不是牛肉丸,是老爷符[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16458040228623422137.jpg?id=0)