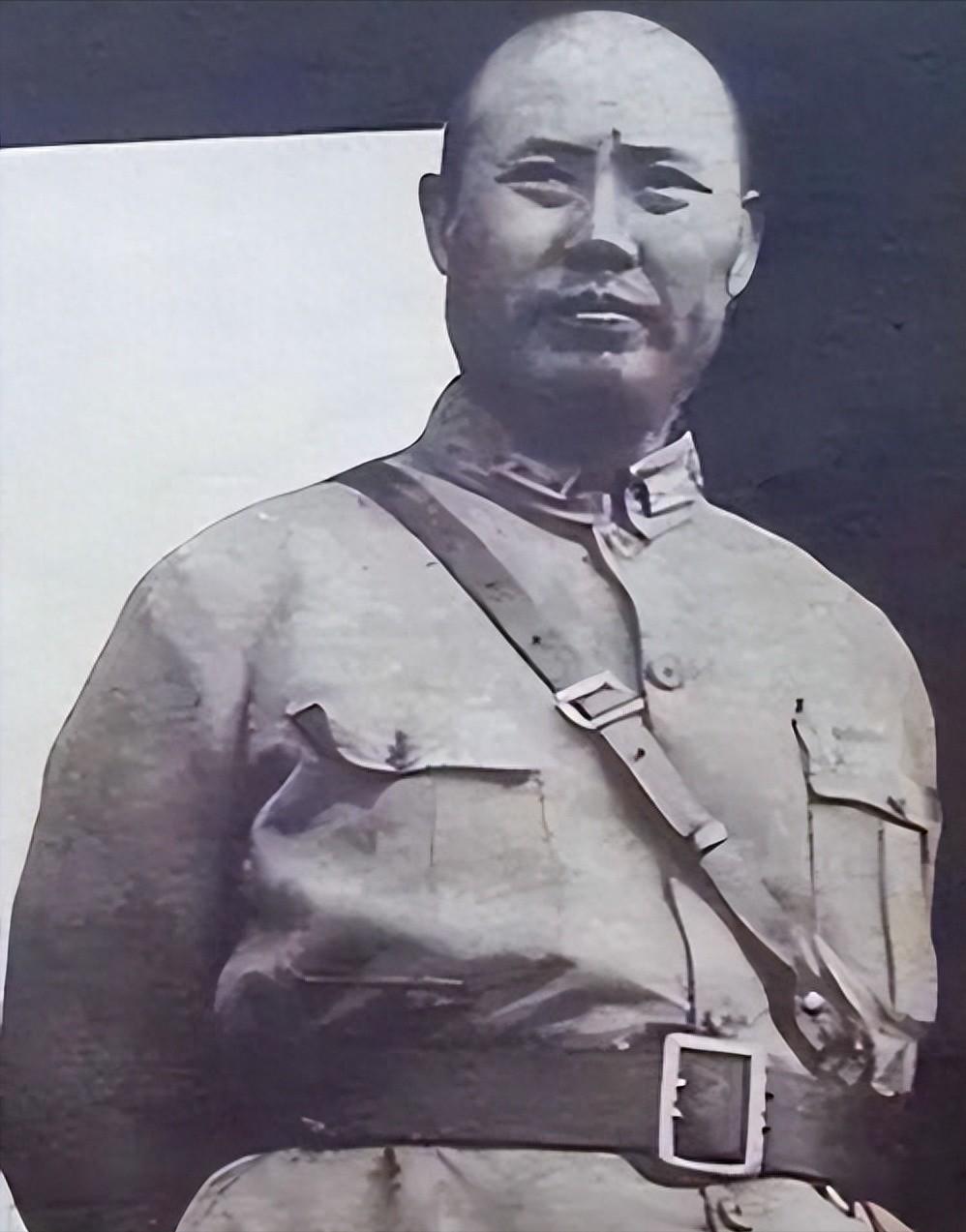

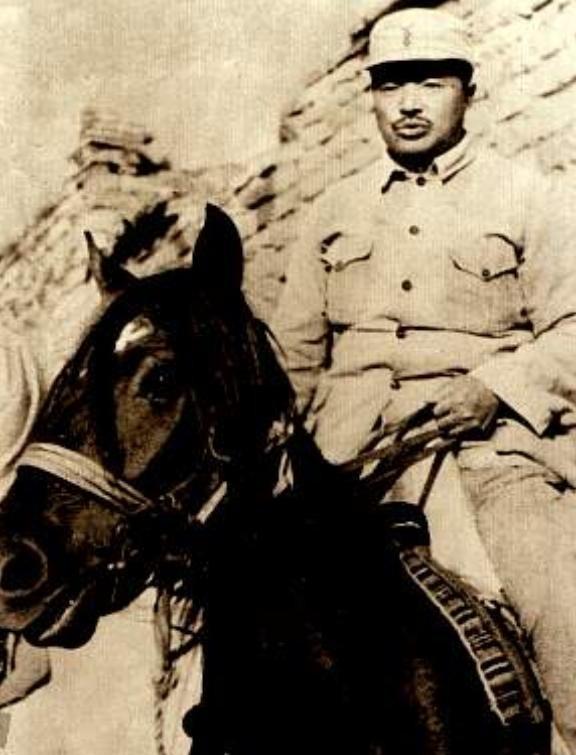

1949 年,北平城里有两位国民党将领 —— 李文和石觉,他们不肯追随傅作义参与起义,这两人后来的最终命运到底是怎样的? 他们都是黄埔军校出身,心里只认蒋介石,在他们看来,放下武器就是耻辱。傅作义知道两人态度坚决,也不想引发兵变,最终同意他们带着亲信离开北平。 几天后,一架专机从北平起飞,载着李文和石觉飞向南京,留下二十万中央军等待改编,谁也没想到,这一飞,竟让两人的人生彻底走向了两个方向。 飞到南京的两人,没料到等待他们的境遇会差这么多。蒋介石对他们从北平撤离的行为并没多满意,只淡淡说了句让他们在上海待命。 李文心里憋着一股劲,不愿就这么闲置,辗转去了西北投奔老同学胡宗南,重新握上了兵权,可解放军的攻势越来越猛,胡宗南的部队节节败退,李文只能带着残部一路南撤,最后被围困在了成都。 看着城外层层包围的解放军,李文陷入了两难,一年前北平的情景仿佛就在眼前,只是这次没人再给他撤离的机会,走投无路之下,他最终还是接受了解放军的改编。 起义后的李文被安排进西南军政大学学习,可他心里始终过意不去,觉得自己对不起蒋介石。1950 年,他趁着一次机会偷偷逃跑,一路辗转到了香港,又在第二年得到允许前往台湾。 原以为到了台湾就能回到 “自己人” 身边,可等待他的却是冰冷的猜忌。因为有过成都起义的经历,蒋介石再也不相信他,只给了他一个 “国防部” 中将高参的虚职,没有兵权,也没有实权。 后来他又被调到台糖公司当顾问,曾经统兵一方的将军,渐渐变成了无足轻重的闲人。晚年的李文住在台北一间狭小的公寓里,日子过得拮据又孤独,时常翻看过去的资料,写下关于华北战事的回忆,床头一直放着一张年轻时在北平的戎装照。 1977 年,他在台北病逝,身边只有一个远房侄子送行,一辈子坚守的忠诚,最终只换来了孤苦的结局。 和李文的坎坷比起来,石觉的路走得顺风顺水,刚到南京,他就主动找蒋介石汇报情况,把傅作义的行为痛斥了一番,明确表达自己的立场,加上他是汤恩伯的亲信,很快就得到了重用。 上海失守后,他又带着残部退守舟山群岛,在那里,他想出了不少土办法抵御进攻,比如在滩头埋空汽油桶,涨潮时灌满海水,退潮后让登陆部队的装备陷进泥潭,还真起到了不小的作用。 1950 年 5 月,蒋介石下令放弃舟山,石觉接到了一个关键任务,组织十几万大军和家眷物资撤退到台湾。 这趟撤退难度极大,稍有不慎就可能全军覆没,可他调度有序,最后几乎没什么损失就完成了任务。正是这趟完美的撤退,让他得了个 “福将” 的称号,也彻底赢得了蒋家父子的信任。 退出权力中心后,他的晚年生活也过得十分惬意。不再带兵打仗的他迷上了太极拳,后来还当上了台湾太极拳协会的理事长,经常在公园里和人切磋。 1986 年,石觉在台北病逝,身后享尽了哀荣,和李文的孤独离世形成了鲜明的对比。 其实回头看 1949 年那个夜晚,李文和石觉从同一架飞机离开北平,起点相同,选择也都是追随蒋介石,可结局却天差地别。 这背后,既有个人性格的原因,也离不开时代的大背景,李文太过执着于自己认定的忠诚,不懂变通,哪怕现实已经无法挽回,还是硬着头皮坚持,最后被自己效忠的人抛弃。 石觉则更懂得审时度势,知道在合适的时机展现自己的价值,用实实在在的功绩站稳脚跟,最终得到了想要的地位。 那个年代里,个人的命运总是和大形势紧紧绑在一起,不管是固执坚守还是灵活变通,都很难真正掌控自己的人生。他们的故事,也让我们看到了乱世之中,选择的重要性,有时候一个决定,就可能改变一辈子的走向。 不知道大家怎么看,同样是拒绝傅作义起义,李文的坚守和石觉的变通,你觉得哪种选择更让人感慨?