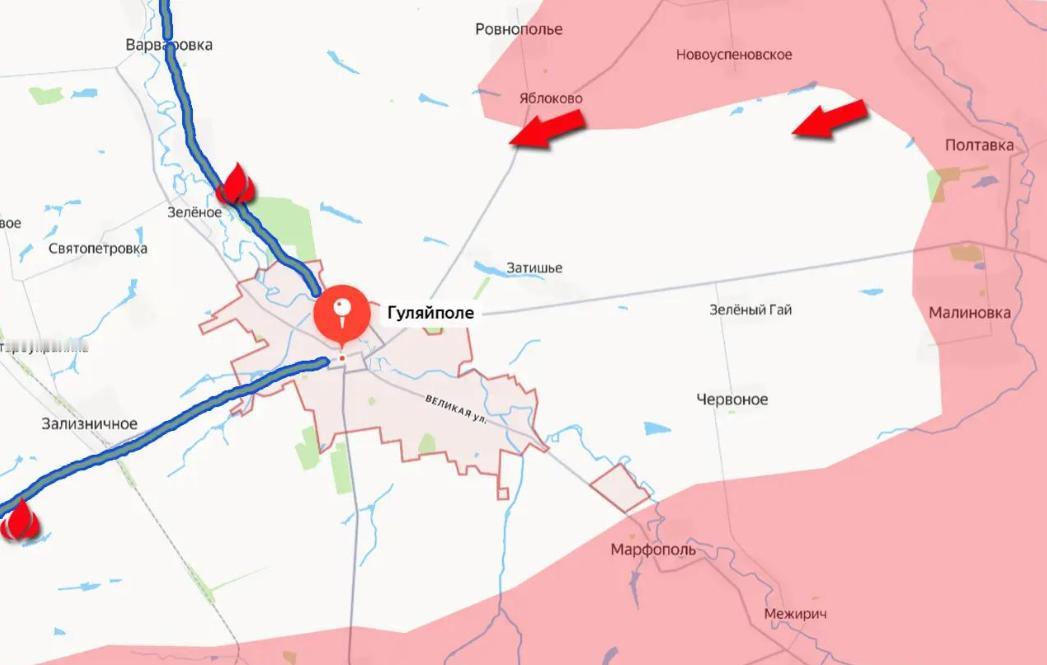

就在刚刚 俄罗斯外交部突然宣布了。 发言人扎哈罗娃在11月15日的通报里直接把话说死:乌克兰不再和俄方谈,没兴趣签任何和平协议。她同时强调,俄方不打算对任何北约国家动手,眼下是在加固西部边界的防护。 具体到当天的话题,她把俄方的“和平路径”再重复了一遍,强调要以“去军事化”和“去纳粹化”为前提。这两个前提早已是俄方固定表述,等于把门槛抬得很高。有媒体提到,德国军方内部做过冬季突发冲突场景的推演,但这类推演并非官方结论,更多是风险预案。 谈判停摆会把前线节奏推向一个新状态。冬季通常意味着地面机动受限,火力和无人机对抗的比重增加。国内每年冬训报道里,北方部队在低温环境下强调补给、侦察和防护,这些都是冬季作战的关键环节。放到乌克兰战场,拖时间能否改变战果,取决于补给是否稳定、兵力是否整合得上。 看这两年的前线趋势,无人机和炮兵是日常消耗的主力。俄罗斯和乌克兰都在大量使用小型穿越机和侦察机,前沿阵地的探测与压制频率持续走高。国内产业链对小型无人机的生产与应用很成熟,从训练到民用场景都积累了经验,这种技术积累同样说明,冬季并不等于停摆,反而会把侦察与精准打击的比重拉满。 再回到沟通渠道。俄方称仍保持与美方高层的通话联系,具体对象并未由权威渠道正式公布,外界提法需要谨慎。与此同时,俄方释放了“布达佩斯第二次峰会的大门依然敞开”的表述,但这类会议安排目前没有权威确认,更多是一种姿态,目的是告诉外界:如果有场合能谈,俄方不回避。 北约方向的紧张氛围也在加码。有报道说欧洲内部对突发情况的演练增多,但官方层面的定论有限。扎哈罗娃强调“不会攻击北约国家”,这句话是向外界降温的信号,同时伴随的是俄方在西部边界的强化部署,用来提高自家防护水平。 从乌克兰角度看,“拖延时间”的做法核心是熬消耗、等外力加码。但过去一年里,黑海通道时断时续,供应和出口都受到影响,这种不稳定会反过来约束前线补给。国内关于冬季保通保供的经验一再强调稳定性,这在任何战场都成立:缺口不补,时间不会带来正向结果。 俄方把谈判门槛设在“去军事化”等前提上,基辅很难接受,这也是停摆的直接原因。现实情况是,战线没有出现大幅推进,双方更多在局部地段反复争夺。对比国内冬训里的节奏安排,能看到一个共通点:当环境把机动压住,信息与火力的效率就成了分水线。 外界期待用“峰会”来降温,真正起作用的还是可操作的停火与交换安排,比如安全通道、伤员交换、炮停时间窗,这些细节如果没有对表推进,会议名头再大也很难落地。目前各方公开信息里,工作的进展仍需更多证据支撑。 就当下局势,关键是把沟通渠道留住,把底线清楚地摆在桌面上,避免把冬季变成风险叠加期。任何一方如果把停摆当成常态,前线消耗只会扩大。 静下来算账,补给、轮换、通信和边界防护是这个冬天的四个硬点。谁把这四件事做细,谁的主动权就多一点。 谈是难,但通道不能断。把话说清,把底线管住,才有真正的降温空间。