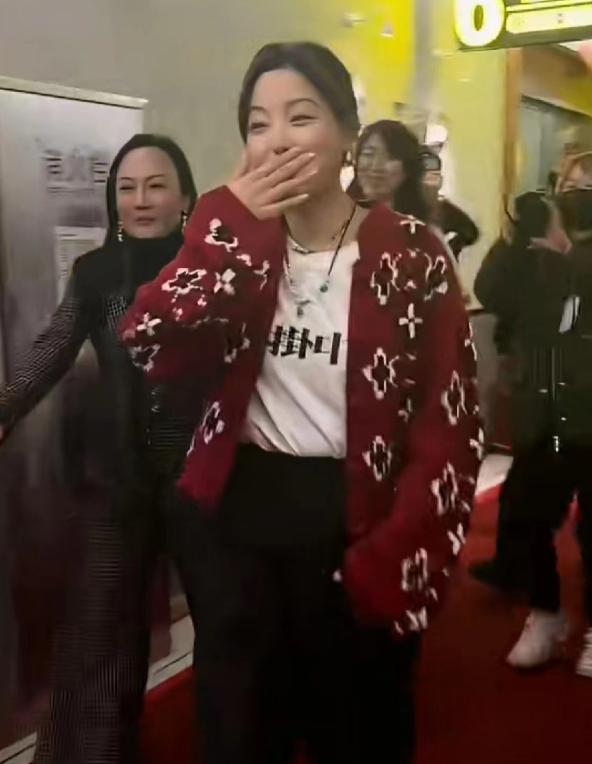

明星端架子,我忍了; 明星装高冷,我忍了; 辛芷蕾回鹤岗喊自己是鹤岗巨星,我真忍不了了。 不是说不能自嘲,关键是这话说得太没分寸了!鹤岗是什么地方?是冬天能冻裂水管、早市豆腐脑三块钱管饱的小城,是无数人背井离乡打拼后,还想回来寻口热饭的根。 “巨星”两个字,搁在红毯上、聚光灯下没毛病,可扔在鹤岗的煤城街道上,怎么听都透着股说不出的违和。就像穿高定礼服去逛菜市场,不是不能逛,是少了点对烟火气的敬畏。 我认识个鹤岗老乡,他说老家的人打招呼都喊“老妹儿”“老弟”,谁家炖了酸菜白肉,能端着碗串半个胡同。辛芷蕾是鹤岗走出去的明星,乡亲们提起她都带着骄傲,可“巨星”这称呼,一下子就拉开了距离。 你说她是开玩笑?可玩笑的前提是不让人不舒服。鹤岗人没惹谁,凭啥要被这种带着优越感的“自嘲”戳一下?那些在井下挖了一辈子煤的大爷,那些守着小饭馆起早贪黑的老板娘,他们才是鹤岗真正的“顶流”。 明星想接地气没问题,但接地气不是拿家乡的朴实当梗耍。赵丽颖回河北农村,会帮着妈妈摘棉花;王宝强回邢台老家,蹲在街头吃碗羊汤就着烧饼,那才是真把自己当“村里人”。 辛芷蕾这话,更像一种反向炫耀——我已经是“巨星”了,回到小地方就是降维打击。这种潜意识里的高低之分,比端架子、装高冷更让人膈应。 鹤岗这些年因为“房价低”被全网讨论,有人带着猎奇眼光来看,有人觉得这里是“躺平圣地”,可很少有人真正在乎,这里的人过着怎样踏实的日子。 冬天凌晨五点,早市的摊主冒着零下三十度的严寒出摊,只为挣那几十块钱;煤矿工人下井前要仔细检查安全装备,上井后浑身是煤渣,却想着给孩子买份炸鸡。这些滚烫的生活,不是“巨星”两个字能概括的。 作为公众人物,家乡是根也是底气,不是用来博眼球的工具。你可以骄傲于自己的成就,但不该用“巨星”这种标签,去割裂自己和家乡的联系。 我见过最动人的回乡,是一位退休教师回到鹤岗,在社区开免费辅导班,教孩子们学画画。邻居们说他“傻”,他却笑着说:“走得再远,也是鹤岗的娃。” 对比之下,“鹤岗巨星”这话就显得轻飘飘的。没有对家乡的温情,没有对乡亲的共情,只有一种悬浮在生活之上的优越感。 明星的光环是观众给的,家乡的底色是生你养你的土壤。忘了根在哪里,再亮的光环也会黯淡。鹤岗不需要“巨星”,需要的是懂得尊重它、珍惜它的游子。 或许辛芷蕾没别的意思,只是随口一说。可公众人物的每一句话都有分量,尤其是对着生养自己的家乡,更该多一份谨慎,少一份轻慢。 我们忍了明星的排场,忍了他们的高冷,是因为知道娱乐圈有自己的规则。但我们忍不了有人拿家乡的朴实开涮,忍不了有人用优越感消费家乡的情怀。 鹤岗不大,却装着无数人的乡愁;它不繁华,却有着最真实的人间烟火。那些嘲笑它“小”“穷”的人,不懂它的厚重——每一块煤都承载着生计,每一条街道都刻着记忆。 辛芷蕾如果真的热爱家乡,不如多说说鹤岗的好:说说那里的酸菜有多香,说说那里的人有多热情,说说煤矿工人的坚韧,说说小城生活的安稳。 这比喊一万句“鹤岗巨星”都管用。真正的家乡骄傲,不是标榜自己的成就,而是让更多人看到家乡的美好,尊重家乡的底色。 别让“巨星”的标签,凉了家乡人的心。也别让接地气变成一句空话,真正的接地气,是放下身段,融入那片生你养你的土地。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。辛芷蕾金马封后 辛芷蕾红毯直拍

评论列表