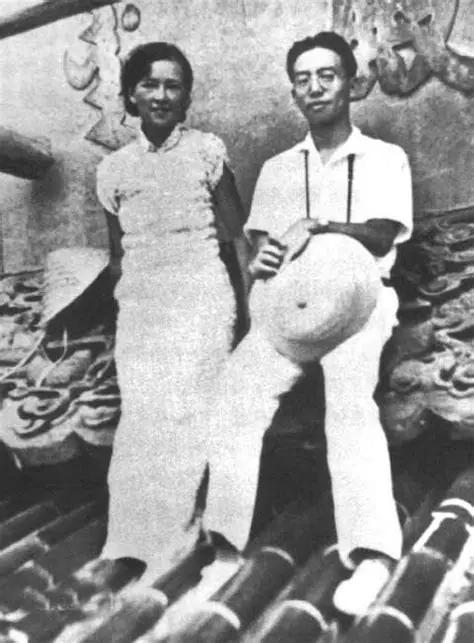

1953年,吴晗要拆古建筑,被林徽因当场回怼:“我侯官林氏满门忠烈,你又算什么?” 北京市政府讨论城市改造方案的一次会议上,因为一句突兀的话,空气突然紧绷起来。吴晗情绪激动,他指向林徽因,说出一句极不合适的评语。满屋子的人都愣住了。 林徽因原本因病极少出门,几乎无法长时间站立,可她坚持要参加这场会议。她听清了那句带着轻慢意味的指责,立即回击:“我侯官林氏几代人都为国家流血牺牲,你说我低微,那你又是什么身份?” 要理解她为何如此激烈,就得回到会议前后那段时间。 那一年,北京的交通规划推进得很紧。道路拓宽、建筑布局调整,各部门都希望尽快让城市运转得更顺畅。拆除古建筑被视为能迅速改善交通的做法。一些专家认为,只要统一规划,把老旧建筑拆掉,新城区建设就能提速。 林徽因获知部分代表赞成拆除,她强忍着身体不适,坚持要求到现场表达意见。她仔细看过图纸,发现被列入拆除范围的不少建筑年代悠久,其中有些在历史文献里有明确记载。她认为这些建筑具有不可替代的研究价值。 会上,她把事先准备的替代方案摊在桌面上。她对每个拆除点提出不同的处理方式,用建筑术语解释如何既调整道路,又能保留原结构。她特别强调,这些建筑是城市发展过程的实物记录,一旦消失,后人将失去研究依据。 吴晗的态度则完全不同。他认为城市建设需要干脆利落,保留太多旧建筑会影响效率。两人观点越辩越激烈。就在争执快要结束时,才有了那句导致全场沉默的冲突。 林徽因与梁思成长期在全国勘察建筑。他们曾在高寒的山区测量寺庙,也在偏僻的村落寻访古迹。交通条件落后,只能靠马车和步行。许多发现,都是在艰难的行程中得来的。 其中一次最重要的考察发生在 1937 年。两人在山西勘测建筑结构时,找到了一座保存完好的唐代木构建筑。这个发现推翻了国外学者对中国古建筑的误判,对建筑史研究意义极大。 这段经历强化了林徽因的一个信念:建筑不仅是外形,更是历史线索。每一处构件、每一种结构方法,都可能是研究古代工程技术的关键。她清楚,北京城里的这些老建筑若被拆除,就连记录都难以完整保留。 那场会议最终通过了拆除方案。她回家后病情加重,但依然继续参与其他公共工作。她后来加入国徽设计团队,也参与人民英雄纪念碑的文字与图案讨论,把力气花在那些必须精确、必须严谨的地方。 1955 年,林徽因在北京去世。古建筑后来部分复建,有些结构虽接近原貌,但再也无法找到原有时代的工艺痕迹。她当年的担忧,被时间证明了。