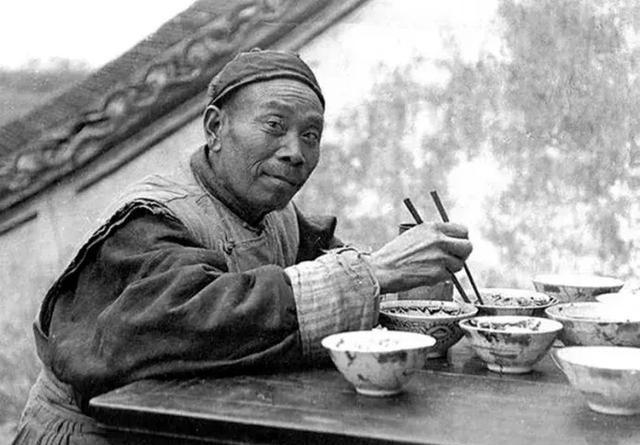

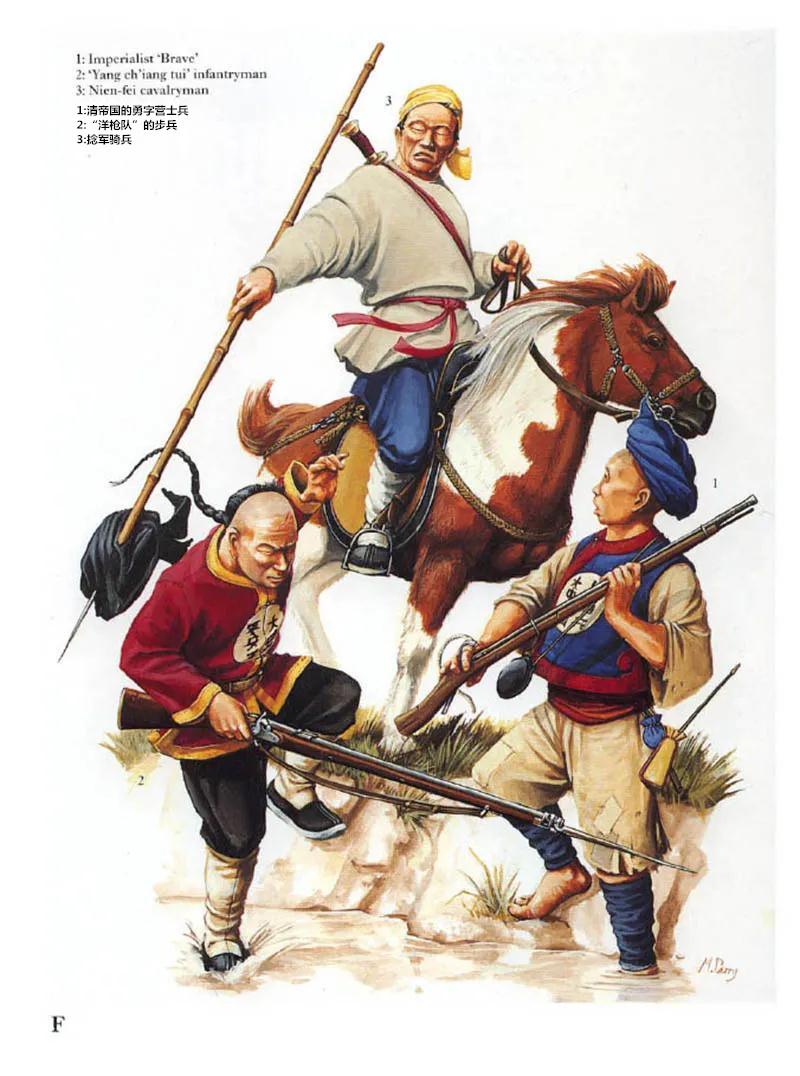

民国时小地主可吃不起白面,白面30斤1.5大洋,如果自己种的一亩地300斤小麦全磨成面粉也就210斤白面。而当时有这么一句话,叫三麦三麦,难超三百。因为在无化肥农药前提下小麦产量能有300斤就算丰收了。 说起民国那会儿的农村日子,总让人觉得苦哈哈的,尤其是小地主这帮人,外人看来有点田产,日子该过得滋润点,可实际情况远没那么光鲜。拿白面来说吧,这东西在北方农村算得上稀罕货,小地主家一年到头也轮不上天天上桌。为什么?产量低,价格贵,磨损还大,再加上各种开销压着,顿顿白面那纯粹是想都别想。民国时期,农业技术基本停留在传统阶段,没化肥没农药,靠天吃饭,亩产小麦顶多百来斤,好年景挤到两三百斤就算走运了。像山东那地儿,三十年代平均亩产才一百二十斤,河北也差不多一百多斤出头,全国范围看,绝大部分地块就在一百到两百斤晃荡。清代时候更低,平均也就一百二十斤左右,到了民国也没大翻身,因为人口猛增,地越分越薄,技术没跟上,产量自然上不去。 这产量低直接卡住了粮食供应链条。小麦收上来,先得脱粒晾晒,然后磨成面粉,可这过程出粉率不高,传统石磨技术下,七成出头就算不错了。一亩地好歹打出三百斤麦子,全磨白面也就两百一十斤左右,剩下的全成麸皮喂牲口或扔了。想想看,这点量摊到一家子头上,够干啥?小地主家顶多百来亩地,收成两三万斤麦子,磨完面一万多斤,可扣掉种子留种、税费上缴、劳力工钱,实际能吃的没多少。市面上白面价格更要命,三十斤一袋得一点五大洋,一大洋在当时买力不小,能换一百斤小麦或三十斤大米,可白面加工贵,摊主咬死这价。小地主要买现成白面,得从腰包里抠银元,买一袋就得咬牙,平时哪舍得?他们多半自家磨点粗面窝头凑合,细白面留着过节蒸馍子,平日里锅里煮的还是玉米高粱粥,配点咸菜萝卜就算一顿。 民间有句老话,三麦三麦,难超三百,这话接地气,直戳农业瓶颈。意思是三亩麦子加起来,产量也难破三百斤,在没现代投入的时代,这不是夸张,是实打实的常态。为什么这么说?因为土壤瘦,虫害多,旱涝一来颗粒减半。清末民国,人口爆炸式增长,从清初六千万涨到四亿多,人均耕地从汉唐那会儿的一百亩掉到几亩地,压力山大。明初卫所兵一人五十亩,唐代府兵一百亩,那时候人少地广,养活得起。可民国时,全国耕地也就十四五亿亩,摊到四亿人头上,每人三四亩,南方还好点,西北华北旱地多,实际可种面积更少。小地主拥有一百亩,在当地算中上,可养七口人,每人十四亩,勉强温饱,哪有余粮天天白面?税吏一收,地丁银杂费一扣,剩不下多少。军阀混战那几年,兵丁路过拉粮,地主得低头哈腰应付,日子更紧巴。 小地主的生活,说白了就是夹缝求生。像河北保定或陕西关中那些中等地主,家底子薄,靠租佃和自种混口饭。佃户缴租,收成一半归东家,可佃户穷,租子常拖欠,地主还得垫种子农具钱。日常开销,衣服布匹、盐巴油酱,全得从集市买,银元一花就见底。吃食上,他们不像大户那样顿顿精米细面,更多时候是棒子面粥或杂粮饼,肉菜那是婚丧嫁娶才上桌。冯玉祥回忆录里提过,四川广元驻军挑夫中午能啃粉蒸肉,可河北富户一年到头见不着肉腥。地域差太明显,南方水稻区相对富庶,华北旱作区穷得叮当响。白鹿原那种西北大地主,白家鹿家平日里也喝包谷粥,腌萝卜下饭,只有逢年过节才整碗白面条。这不是矫情,是现实使然,产量跟不上消费,价格又高,中小地主哪敢大手大脚? 这背后是整个农业结构的死结。清代到民国,耕地扩张有限,北方坡地沙土多,灌溉靠雨水,亩产上不去。无化肥时代,肥力全靠粪肥绿肥,循环慢,虫病防不住。三十年代抗战前,山东小麦亩产一百二十斤,大豆一百三十斤,高粱一百八十斤,这数据来自地方志,靠谱。河北小麦一百多斤,个别品种抗锈病能到一百五十公斤,可那是少数,好地块的事儿。全国平均看,粮食总产勉强养人,可人均份额低,营养跟不上。人口压力是根子,清中叶人均三亩多地,民国时掉到两亩多,广西岩溶区还好,内地平原挤成狗。地主阶层分层明显,大地主几千亩,雇长工管账,小地主自个儿下地,累死累活也超不过温饱线。苛捐杂税是另一杀手,地方官府层层加码,地丁银之外还有丁银漕粮,收成刚够缴,剩点自家啃。