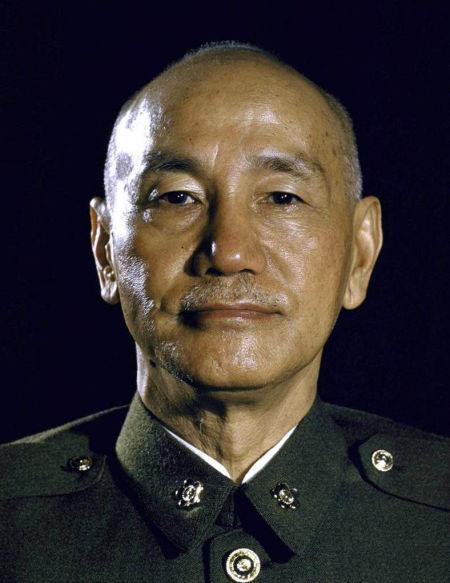

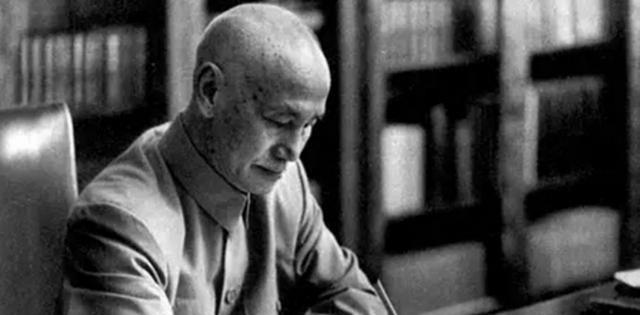

[微风]蒋介石人称人民公敌,75年快断气前几个小时念念不忘的不是宋美龄,不是蒋经国,不是蒋纬国,也不是他的哪个孙辈,更不是他的哪个幕僚,而是民国著名教育家张伯苓。 蒋介石出生于浙江奉化的一个商人家庭,后来前往日本求学,他在日本军校学习期间,形成了将国家治理视为军队管理、强调纪律严明的理念。 比蒋介石年长 11 岁的张伯苓,也曾有过日本求学的经历,但他从日本带回的是现代教育的理念,回国后创办了南开大学,提出 “允公允能,日新月异” 的校训,一生致力于通过教育培养真正具有健全人格的人。 1917 年,两人在南京的一场教育会议上首次见面,彼此的理念差异已然显现,蒋介石认为 “教育救国” 是不切实际的空谈,而张伯苓则主张仅靠武力 “血战救不了魂”。 这种分歧不仅是救国方法的不同,更反映了两人对中国未来的不同构想:蒋介石倾向于通过铁腕统治实现国家统一,张伯苓则希望通过教育唤醒民众精神,实现国家自强。 不过,当民族面临危亡之际,两人在抗日的大义上达成了一致,有了短暂的合作,1937 年,日军炸毁了南开大学,蒋介石下令财政部拨款,帮助南开在重庆重建,这位原本信奉武力的统治者,在现实面前认可了文化教育对于国家的重要性。 这种认可并非偶然。“九一八事变” 后,蒋介石在全国讲话中曾引用张伯苓的理念;1935 年,他还亲自前往天津视察南开大学,并称赞其为 “好校”。 他甚至将南开校训抄录在日记中,写下 “精神可立国” 的字句,此时武力与教育的理念在抵抗外侮的共同信念下产生了交汇。 1949 年,两人的人生轨迹彻底分开,当时国民党政权摇摇欲坠,蒋介石邀请张伯苓前往台湾,这一邀请既是为了争取名士支持,也是想为自己行将崩溃的统治争取道义上的象征。 随后,蒋介石亲自前往天津津南村与张伯苓会面,许诺给予优厚待遇,与此同时,张伯苓的学生周恩来通过傅作义、张希陆等人,辗转送达了一封 “无名氏” 的书信,温情挽留张伯苓。 最终,张伯苓的妻子以丈夫年迈体弱、儿子均在北方为由,拒绝了蒋介石的邀请,蒋介石离去时不慎撞上车门的细节,也成为那个时代落幕的一个证明。 张伯苓选择留下,既因为他对当时的国民党政权已然失望,也因为他倾向于选择新的未来。之后,蒋介石又派儿子蒋经国前往成都再次邀请,仍被张伯苓拒绝。 从此,两人被海峡相隔,再未相见,但物理上的距离并未阻断蒋介石对张伯苓的关注,1951 年张伯苓在天津病逝,蒋介石得知消息后,在日记中写下 “吾国痛失教育之魂” 的感叹,并让人购置了张伯苓的《教育救国论》阅读。 在台湾推行戒严的时期,蒋介石仍会在内部讲话中引用张伯苓 “教育非党之私器” 的言论,他的日记中反复出现 “伯苓”“吾师” 等字样,还在张伯苓的旧信旁写下 “吾愧对之” 的字句,这些都体现了这位身处权力顶峰者内心的复杂与挣扎。 1975 年,蒋介石临终之际,仍在病榻上询问张伯苓的百年诞辰,口中喃喃念着 “南开、伯苓”,这最后的牵挂被其子蒋经国记录在日记中。 信源:央广网 张伯苓