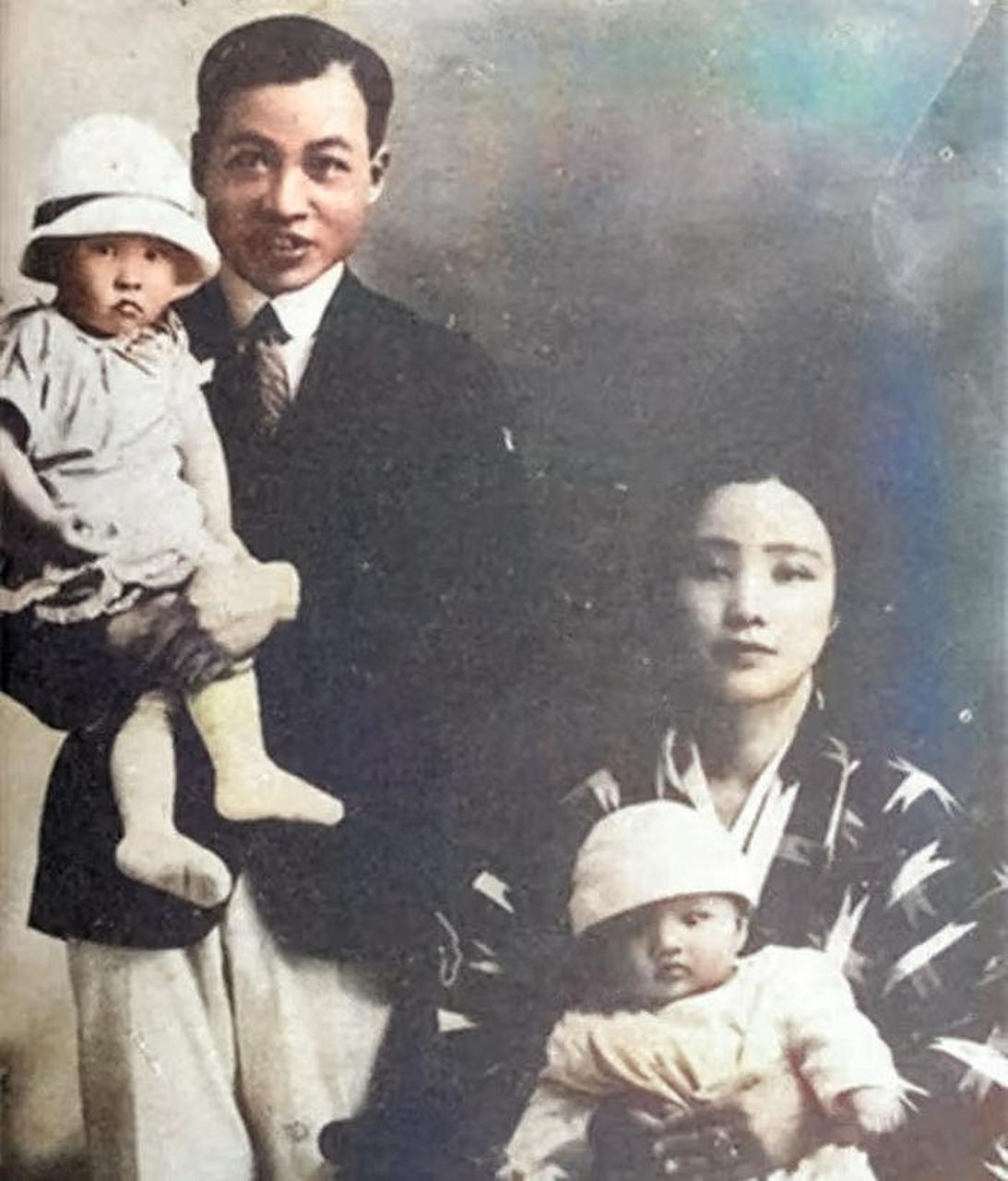

[微风]1919年23岁的郁达夫去青楼,想要发泄一晚,对老鸨说:“给我找一个年纪大,长得丑,没人要的姑娘来!”不曾想,这句话最终成就了他。 在遇见那个妓女之前,郁达夫早已将自己视为一个被时代抛弃的人,他3岁丧父,由母亲抚养长大,靠哥哥资助才得以在日本留学。 身在异国,他时常听到关于“大中国衰落”的刺耳论调,这种民族屈辱感内化为个人病症,曾使他深夜吐血,他觉得自己和衰败的祖国一样,在世界上没什么地位,像个“丑角”。 他的个人前途同样黯淡,虽然他读了很多像尼采与王尔德这类著作,还知道《新青年》,但1919年外交官考试的失败,让他想以精英身份为国家做事的想法彻底落空了,他成了一个无用武之地的失败者。 个人生活方面也不顺畅,他不愿意接受家里安排的包办婚姻,心里没有归属感,再加上生活贫困,不仅受到同胞的排挤,还遭到日本人的嘲讽,这些压力像一张网把他紧紧困住。 最终,老鸨给她带来的姑娘叫海棠,海棠穿着灰色的衣服,手上有老茧,脸上还有烧伤的疤痕,眼神也没什么光彩。 后来郁达夫了解到,海棠以前可能是教书先生或者大户人家的女儿,因为家道中落才被卖到青楼。 海棠的遭遇正好和郁达夫当时的心境契合——落榜的失意、在外漂泊的孤独、不被人理解的痛苦,他在海棠身上看到了自己的影子。 那一晚,他们并没有发生男女关系,只是坐在一起聊天,郁达夫还碰了碰海棠冰冷的手,这次和海棠的相遇,对郁达夫产生了很大的触动。 第二天一早,他一口气写了一篇三千字的随笔《茫茫夜》,海棠就是这篇文章的灵感来源,他找到了自己写作的方向,而这个灵感来源不是什么高雅的事物,而是来自社会底层的人物。 他把稿子寄给了创造社的朋友成仿吾,不过因为文章内容涉及青楼等话题,被很多报刊拒绝刊登,最后,《创作月报》刊登了这篇文章,没想到发表后,郁达夫收到了很多读者的来信。 1921年,他的成名作《沉沦》出版,这本书里写了妓女、失败者和流浪汉等人物,当时很多人觉得这本书“伤风败俗”,但也有很多读者偷偷传阅,觉得“在书里第一次看到了自己”。 郁达夫用简洁有力的文字,写出了男性的敏感和女性的绝望,他写的这些“丑陋”的人和事其实正是那个时代很多人被压抑的真实状态,他把海棠这类底层女性无声的痛苦,变成了直白又深刻的文字。 1937年抗日战争爆发,郁达夫的人生主题从个人沉沦转向民族救亡,他放弃个人写作,拿起麦克风四处演讲,从一个敏感的文人变成了一个奔走呼号的斗士,他将对个体“丑陋”命运的关怀,扩大到了对整个被侵略民族命运的关怀。 他辗转于北平、上海、香港,最终流亡至新加坡和印尼苏门答腊,在新加坡,他奔走于战地和报社之间。 在苏门答腊,他隐姓埋名,用日语翻译抗战文宣,坚持“死不怕,但不能做哑巴”,他就像自己笔下的底层人物一样,在艰难的环境中坚持抗争,像黑暗里的一点微光。 1945年8月29日晚上,郁达夫被日本宪兵带走了,9月17日,他在荒野中被枪杀,尸骨无存,官方记录里只写了“失踪”。 这个没有留下姓名记载的结局,正好呼应了他一生的写作主题,他曾经用文字描绘了无数不知名的底层人物的命运,最后自己也成了一个没有留下明确痕迹的人,和他笔下的那些生命一样,融入了时代的背景中。 信源:钱塘晚报 殉难80周年,郁达夫:是作家也是烈士

评论列表