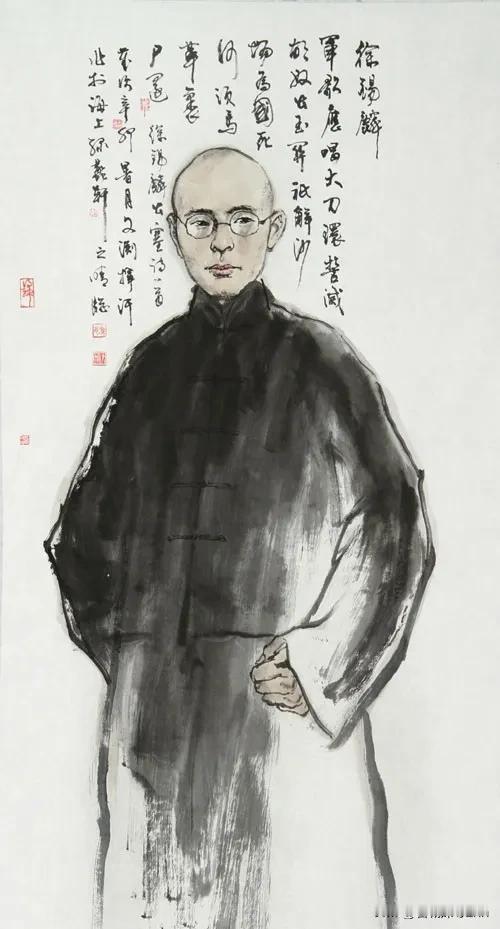

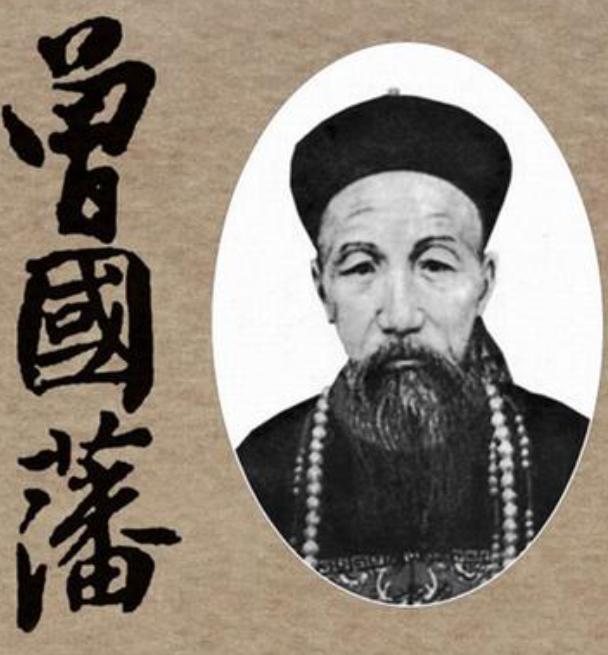

他们不光要他的命。 行刑前,先砸碎了他的子孙袋。然后,当着所有人的面,剖开他的胸膛,活生生取出了心肝,去祭奠他刚刚刺杀的那位“恩师”。 这人叫徐锡麟。 徐锡麟出生在浙江绍兴的书香世家,父亲是当地有名的乡绅,家里有田有房,按说他该循着科举路走,考个功名,守着家业过安稳日子。 可他偏不,二十多岁时读了《天演论》,又见过外国列强在国内横行,清廷一味退让的窝囊样,心里头那点“家国”的火苗,愣是烧成了熊熊大火。 没人知道,这个平日里温文尔雅,跟人说话都带着书卷气的读书人,早在光绪三十年就悄悄加入了光复会,把“反清救国”四个字刻进了骨头里。 为了革命,他没少下苦功。 先是在绍兴办了大通学堂,表面上教学生读书识字,暗地里却藏着枪支弹药,晚上就带着学生练射击、练刺杀,把学堂变成了革命党人的秘密据点。后来他觉得这样太慢,清廷根基太深,得从内部捅刀子才管用。 于是他花了钱,捐了个“道员”的官衔,主动投奔到安徽巡抚恩铭门下——这恩铭是他表叔的朋友,之前还帮过他捐官的忙,对外人来说,这就是“恩师提携”的美谈,可徐锡麟心里清楚,他是来“卧底”的。 恩铭确实信任他,没多久就提拔他当安徽巡警学堂会办,还让他管着学堂的日常事务。徐锡麟借着这个身份,把不少革命党人安插进学堂,甚至悄悄给学生灌输反清思想。 光绪三十三年七月六日,巡警学堂举行毕业典礼,恩铭亲自来参加——这是徐锡麟早就算好的日子,他要在这个最公开的场合,给清廷最沉重的一击。 典礼进行到一半,徐锡麟突然上前,递上一份“学生名册”,其实里面藏着起义的信号。 恩铭刚翻开,徐锡麟就大喊:“大帅,今日有革命党起事!”话音刚落,他身边的革命党人就掏出枪来,朝着恩铭射击。恩铭当场中弹,没多久就没了气。 混乱中,徐锡麟带着学生们冲出去,想占领安庆城,可清廷的兵来得太快,他们人少枪少,没一会儿就被围了。徐锡麟力战到最后,弹尽粮绝才被抓住。 清廷恨他恨得牙痒痒,不光因为他杀了巡抚,更因为他是“自己人”反水,戳破了清廷“拉拢乡绅、稳固统治”的假象。 所以行刑时才会那么狠,砸碎子孙袋、活取心肝,就是想杀鸡儆猴,让其他想反的人不敢动。可他们没想到,徐锡麟从头到尾都没皱一下眉。 受刑前,官员问他还有什么话说,他笑着说:“我为革命死,死得其所!若能唤醒国人,我死而无憾!”就连他的供词,字里行间全是硬气,没有一句求饶,只写着“革命党人本为救国,非为私利”。 他的死,像一颗炸雷,在当时的中国炸开了花。有人怕,怕清廷的残暴;可更多人醒了,原来真有人敢跟清廷拼命,真有人愿意为了“共和”把命豁出去。 远在浙江的秋瑾,听到徐锡麟牺牲的消息,没哭,只是把大通学堂的旗帜又扯高了些,没几天就组织起义,最后也走上了刑场。 后来的辛亥革命党人,提起徐锡麟,都要敬他三分——他用最惨烈的死,把“反清”的种子撒得更开了。 徐锡麟不是疯子,也不是莽夫。他有家业,有学识,本可以过好日子,可他偏要选最难的路。 因为他知道,清廷不倒,中国人就永远抬不起头;因为他认定,有些东西,比命更重要。那种为了信念,明知会输、明知会死,还偏要往前冲的勇气,才是他留给后人最珍贵的东西。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。