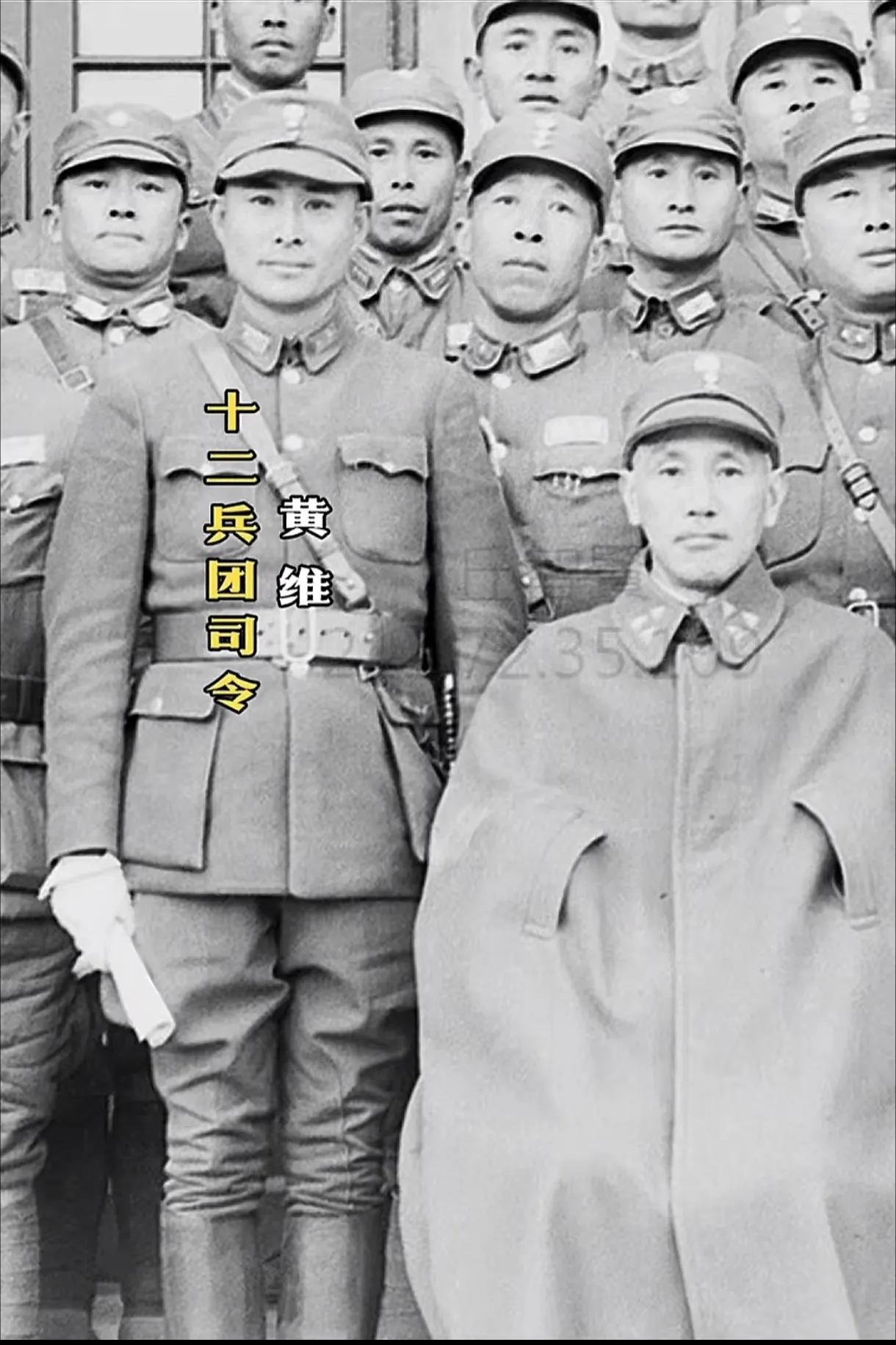

1943年,黄维发现军粮发霉,掺了大量砂石,在向重庆反映无果后,给军政部长何应钦寄去了一袋军粮。何应钦见黄维一个军长,敢对自己如此放肆,暴跳如雷,派员去黄维的54军以清查账目为由,给黄维找毛病。 黄维的“不合时宜”,早从抗战烽火中便已凸显。1937年淞沪会战,他任第18军67师师长,奉命死守被称为“血肉磨坊”的罗店。 日军凭借飞机、重炮与坦克轮番轰炸,67师官兵伤亡过半,连炊事员都拿起扁担、菜刀加入战斗。黄维在前线指挥时被弹片击中左臂,仍裹伤坚守,最终率部顶住日军七昼夜猛攻,为后续防线部署争取了关键时间。 这场战役让他得了“书呆子将军”的绰号,不是指迂腐,而是形容他对“军人守土”的坚守。 1939年黄维调任第54军军长,驻守滇越边境防御日军。彼时抗战进入相持阶段,国民党统治区经济凋敝,军需供应乱象丛生。 他亲眼见士兵寒冬穿着露趾草鞋,每日军粮掺沙带霉,甚至有士兵因营养不良晕倒。黄维没有随波逐流,而是组织士兵开垦荒地种粮、养猪种菜,试图靠自给自足,改善伙食。 可当他发现,军需部门按足额标准拨付的军粮,到士兵手中竟只剩三成,且多为劣质粮时,再也无法坐视。 黄维接连向军政部长何应钦提交抗议报告,要求彻查军需问题。何应钦本想压下此事,见黄维不依不饶,便派调查组赴54军“查账”,企图找到他的“把柄”。 可调查组翻遍账本,只看到黄维将自己的薪俸,贴补士兵伙食,家属仍在老家靠务农度日,毫无私占痕迹。 找不到突破口的军政部,最终以“处事僵化、不擅协调”为由,将黄维调任军政部参议的虚职。 调离前,黄维对部下叹道:“军不恤兵,兵何以死战?这样的乱象不除,抗战难胜啊!” 心灰意冷的他随后辞职返乡,直至1946年,才在蒋介石的多次邀请下,重新归队。 他的坚守未能扭转军中风气,反而让自己在派系林立的军中愈发孤立。1948年淮海战役爆发,黄维被任命为第12兵团司令长官,率十万大军驰援徐州。此时的他仍秉持“军人以服从为天职”的信念,机械执行蒋介石“死守待援”的命令,即便部下建议灵活调整部署、避开包围圈,他也以“不可擅改帅令”拒绝。 而且,国军内部派系林立,互相拆台:李延年、刘汝明兵团故意拖延驰援,12兵团的后勤补给被截断,最终在双堆集陷入重围。 弹尽粮绝之际,黄维下令突围,自己乘坦克试图冲阵,却因夜色中迷失方向,在距双堆集两公里处被俘获。 被俘后,他在战犯管理所的表现,依旧特立独行,常年沉迷于研究“永动机”。 这并非荒诞的“异类行为”,也是他早年接触机械工程时,埋下的“科技救国”理想的延续。这份带着时代局限性的执拗,让他成了国军将领中独特的悲剧符号。 1975年黄维获特赦后,主动投身军史研究,曾多次走访当年战场,还原淮海战役细节。他从不回避自己的指挥失误。 1989年黄维逝世前,仍嘱咐家人“将我的骨灰撒在罗店战场,陪一陪当年战死的弟兄”。 黄维的一生,是国民党军理想主义者的缩影:他有军人的血性与坚守,却困于腐朽的体系;他试图对抗浊流,最终却被时代洪流裹挟。