河南最是“意难平”的美食:滚蛋汤里的烟火深情

中原大地,自古便是沃野千里的粮仓。周口的麦浪、南阳的稻田、商丘的棉海,孕育出河南人根植于土地的踏实与温润。不同于徽州"九山半水"催生出的商贾智慧,也别于浙粤沿海滋养的开拓锐气,在外界的印象里,河南人似乎总带着几分"守"的特质——守着四季轮回的节气,守着阖家团圆的暖炕,守着代代相传的烟火日常。这份"守",不是固步自封的执拗,而是农业文明沉淀下的安稳与笃定,是把日子过成诗的朴素哲学。

这份藏在骨子里的郑重,最藏不住的地方,便是河南人的宴席。于河南人而言,婚丧嫁娶从不是简单的仪式,是族人团聚的契机,是人情往来的纽带,更是刻在血脉里的礼仪传承。记忆里的乡村宴席,是孩童最盼的热闹场:红绸挂起,灶台垒起,邻里乡亲搭把手,案板上的食材堆成小山。孩子们穿梭在桌椅间,追着香味跑,刚啃完一块条子肉,又盼着下一桌上的八宝饭,闹到额头冒汗,也舍不得挪开脚步。

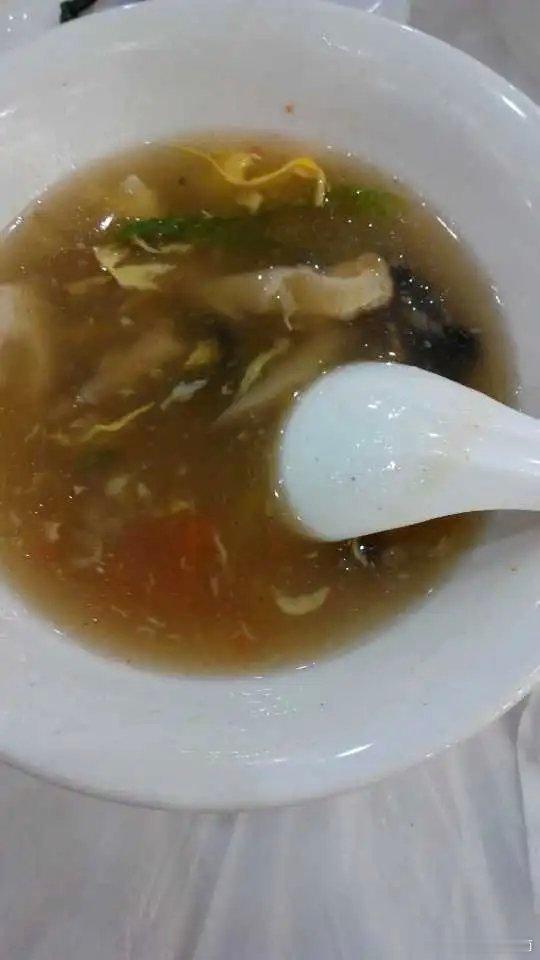

可若问宴席里最难忘的那一口,不是压轴的糖醋黄河大鲤鱼,也不是费尽心机的"八大碗"拿手菜,偏偏是最后端上桌的那碗滚蛋汤。听着名字直白得有些"粗糙",实则是河南人舌尖上的"心头好"——番茄炒出沙的酸甜,鸡蛋淋入沸水凝成的金黄蛋花,配上脆嫩的菠菜、爽滑的海带丝,撒一把葱花,滴几滴香油,一碗酸辣鲜香的滚蛋汤,看似家常,却被本地人笑称"天下第一汤"。

要懂这碗汤的分量,得先识河南大席的讲究。老辈人常说"七碟子八碗巧十三,中间来个猛一蹿",每一道菜都是门道:"七碟子"是开胃的凉菜,粉丝、藕片、卤牛肉错落摆盘,是宴席的序幕;"八碗"是实打实的笼蒸硬菜,条子肉肥而不腻,大肘子软烂脱骨,蒸出的是庄稼人的实在;"巧十三"则是大厨的功夫秀,煎炒烹炸间,鱼香肉丝的滑嫩、葱爆海参的鲜美次第登场;而"猛一蹿",正是那道象征圆满的糖醋黄河大鲤鱼,金黄油亮地卧在桌中央,应了"无鱼不成席"的老规矩。

可为何偏偏是滚蛋汤,要在鲤鱼之后压轴登场?外人或许会因名字心生疑惑,殊不知这背后藏着中原人最细腻的人情智慧。

这汤里,藏着"宾主尽欢"的礼仪。旧时河南人待客,总怕怠慢了亲友,菜一道接一道地上,直到桌子摞起层层餐盘,仍觉得不够周全。客人们频频劝止,主人却总想着再添一道。直到滚蛋汤上桌,便是无声的信号:宴席已至尾声,情谊已尽心意。客人心领神会,喝完汤便含笑离席,既不辜负主人的热情,也留足彼此的体面。

这汤里,藏着"暖心护面"的体贴。上世纪八九十年代的宴席,酒是重头戏。亲友久别重逢,推杯换盏间,话题从家常聊到天地,酒过三巡,难免有些微醺。此时一碗酸辣开胃的滚蛋汤下肚,暖胃又醒神,既能驱散酒意,又不让人在席间失态,悄悄护住了客人的体面,也圆了主人待客的诚意。

这汤里,更藏着"体谅周全"的善意。过去乡村宴席多在自家院落,场地有限,往往要"翻台"迎客。头桌客人正聊得热络,二桌、三桌的亲友已在一旁等候。滚蛋汤一上,便是温柔的提醒:莫让身后人久等,情谊常在,改日再叙。一句未说出口的体谅,都融在了这碗汤里。

如今再喝滚蛋汤,早没了"催客"的意味,更多的是对旧时光的怀念。它不是什么珍馐美味,却装着河南人的烟火日常,藏着中原大地的人情温度。一碗汤下肚,暖的是胃,念的是家乡的热闹,记的是刻在骨子里的善良与周全——原来最朴素的吃食里,藏着最动人的生活哲学。

![为了吃回锅肉去了厨子下山,但是回锅肉是剩的最多的[笑着哭],上次去鸡毛店也是点了招](http://image.uczzd.cn/8122436677758079341.jpg?id=0)