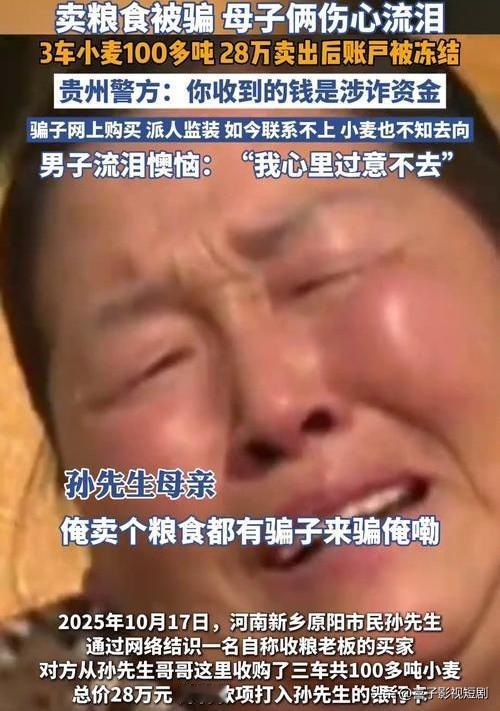

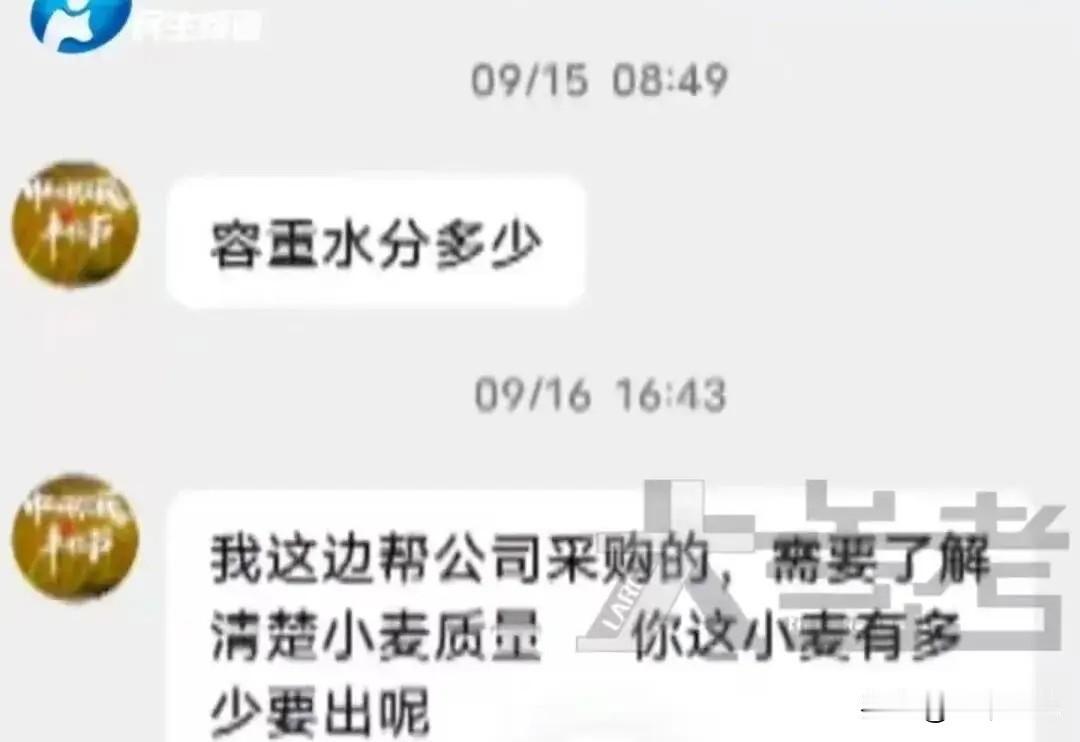

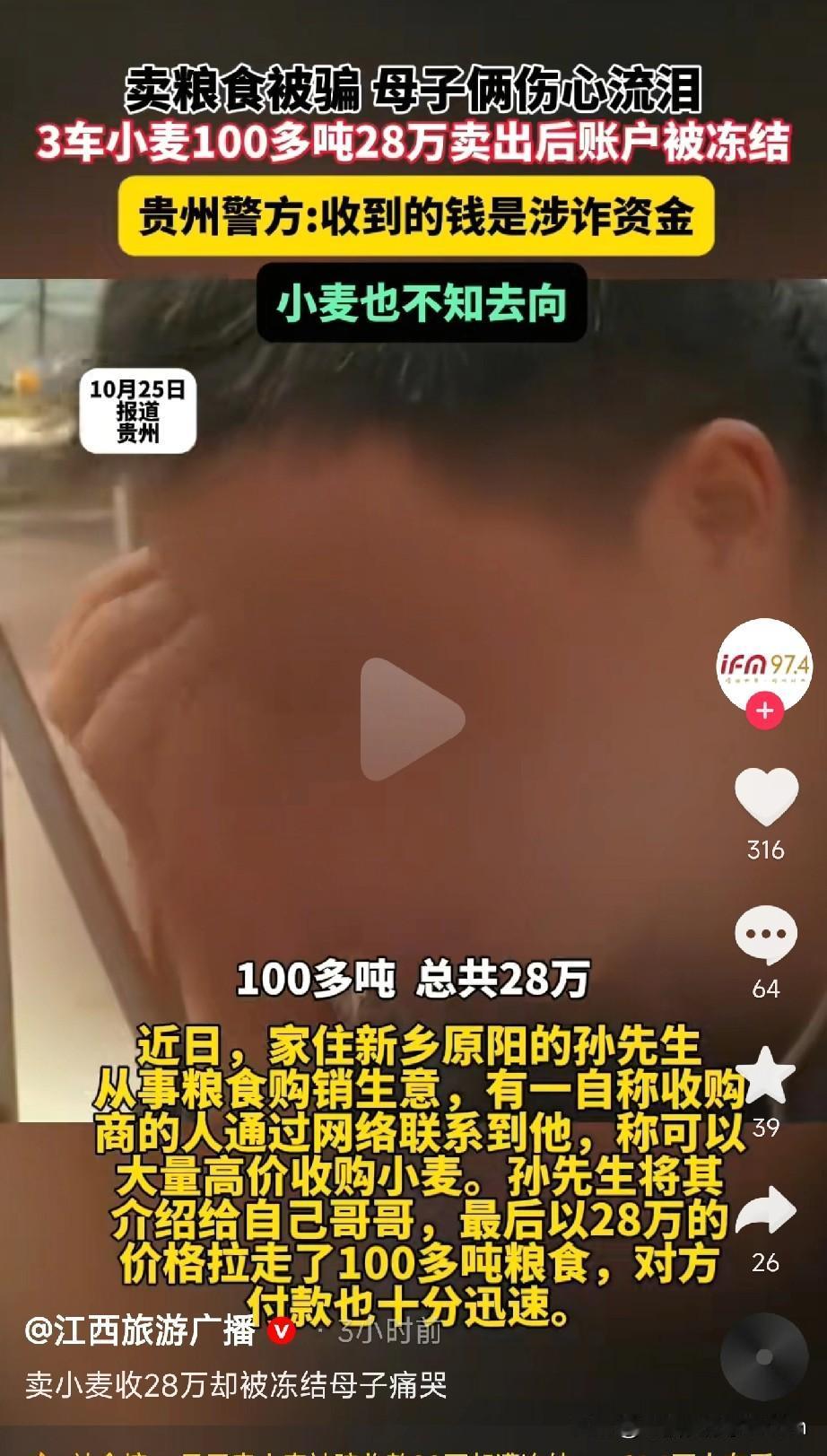

河南新乡的秋收刚结束,粮站里堆满金黄的麦粒,孙家母子却蹲在空荡荡的账本前红了眼眶——三辆满载小麦的货车刚驶离,手机就弹出账户冻结通知,28万货款成了“涉诈资金”。母亲攥着皱巴巴的过磅单,手指在“102.3吨”那行反复摩挲,儿子蹲在墙角喃喃:“粮没了,钱冻了,这日子咋过?” 这场悲剧始于一场“高价收购”的诱惑。孙先生从事粮食生意多年,某天接到自称“外地粮商”的电话,对方开出的价格比市场价高出一成,还承诺“现金结算,绝不拖欠”。他觉得是笔好生意,便把客户介绍给自家哥哥。10月24日清晨,100多吨小麦装车发走,下午28万货款准时到账。母亲盘算着用这笔钱还贷款、买农具,儿子想着终于能还清欠款,可傍晚的银行电话像一盆冷水,浇灭了所有期待——账户因涉及贵州某电诈案被冻结。 原来,这个“粮商”是洗钱团伙的棋子。他们专挑粮食、黄金等大宗商品交易下手,利用农民“一手交钱一手交货”的信任,将涉诈资金伪装成货款流转。等农民收到钱,警方追踪资金链时,账户就会被冻结。对农民来说,这28万是春播的种子钱、秋收的化肥钱,甚至是孩子的学费、老人的医药费;可在法律程序里,它成了需要“查清来源”的“涉案财产”。 更扎心的是,农民成了这场博弈中最无辜的“工具人”。他们不懂资金流向,只认“过磅单+转账记录”的交易凭证;他们没能力甄别资金性质,只信“现金到账”的安全感。可当涉诈资金混入正常交易,法律的天平该如何倾斜?有律师指出,根据《刑事诉讼法》及司法解释,善意第三方的合法财产不应被冻结,但现实中,从冻结到解封往往要数月甚至半年,农民等不起,更耗不起。 这件事让人想起一句话:“正义不该让守法者买单。”农民卖粮是本分,银行转账是常规操作,若因上游犯罪牵连无辜,法律就该是“保护网”,而非“连坐链”。有网友质问:“银行既然能追踪资金流向,为何不在转账时拦截涉诈款项?非要等钱进了农民账户才冻结?”这问题直指监管漏洞——当技术能精准追踪每笔资金,为何不能提前阻断犯罪链条,而非让受害者自证清白? 此刻,孙家母子还在为解冻账户奔波,他们带着过磅单、运输记录、村委会证明,一遍遍向贵州警方解释:“这钱真是卖粮的钱啊!”他们的眼泪里,有对法律的信任,也有对现实的无力。而我们每个人,或许都该问问:当犯罪手段越来越隐蔽,普通人的财产安全该如何守护?法律的天平,又该如何既惩恶,又扬善? 如果你是孙家母子,遇到这种事会怎么做?是默默等待解封,还是勇敢维权?评论区聊聊你的想法吧。 (案例来源:大参考)