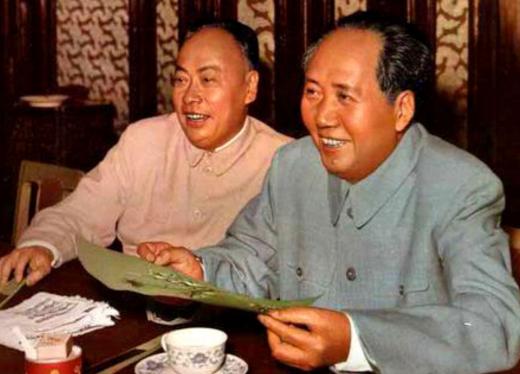

“朱德同志是你叫的?”1946年,毛岸英兴冲冲地跑进毛主席的办公室,炫耀自己早上骑了朱德的马,还称呼对方为同志。毛岸英本以为父亲会感到高兴,没想到毛主席脸色一沉。 1946年春,延安窑洞里飘着小米粥的香气,刚从苏联归国的毛岸英穿着马靴踏进毛泽东的办公室,兴奋地报告自己骑着朱德的战马在宝塔山奔驰的经历。 当这个23岁青年用俄式口吻说出“朱德同志的马真威风”时,正在批阅文件的毛泽东突然掷下毛笔,震得砚台里的墨汁溅出星点。 毛岸英在莫斯科伊万诺沃国际儿童院长大,那里师生间互称“同志”是基本礼仪,就连学员向斯大林汇报工作也直呼“斯大林同志”。 可在中国不同,毛泽东曾对秘书叶子龙感慨:“苏联同志可以把领袖当战友,我们的战士却需要把朱老总当父亲。” 这种差异源于两国革命路径的不同,苏联走的是城市暴动路线,中国革命则扎根农村,更讲究宗族伦理与尊卑秩序。 毛泽东对朱德也十分敬重,1928年井冈山会师时,朱德带来南昌起义余部800余人枪,虽然规模不大,却是毛泽东秋收起义部队遭遇挫败后最及时的支援。 当时红军战士编唱“朱毛不分家”的民谣,实际暗含“朱在前毛在后”的排序。 这种谦让并非故作姿态,而是基于现实考量,朱德早年毕业于云南讲武堂,在滇军中有“骁将”美誉,其军事资历确实比师范出身的毛泽东更易服众。 毛泽东后来对毛岸英解释:“我能坐在延安写文章,是因为朱老总在扛着枪保卫延安。” 这句话背后,是1935年遵义会议后朱德独自指挥四渡赤水,为中央红军突围赢得转机的战功。 毛岸英,这个在上海街头捡过烟头、在莫斯科躲过纳粹空袭的青年,身上带着国际流浪者的印记。 他回国时行李中有普希金诗集和《战争与和平》,却不知道湖南老家的堂屋该贴什么年画,能熟练地用俄语背诵《共产党宣言》,却说不全《三字经》开头六句。 毛泽东没有直接批评儿子忘本,而是安排毛岸英到陕北农民吴满有家同吃同住。 这个被称为“上劳动大学”的经历,让毛岸英真正理解了何为中国的根基。半年后他回来时,手上老茧比枪茧还厚,能分辨出三十多种黄土的墒情,甚至学会用陕北方言唱信天游。 他不再用“同志”称呼长辈,见到朱德会恭敬地喊“朱叔叔”,遇到周恩来则称“周伯伯”。 这场称呼风波背后还有更深层的政治考量,1946年正值国共谈判关键期,蒋介石集团不断散布“共产党忘祖灭宗”的谣言。 毛泽东敏锐地意识到,毛岸英洋做派可能被敌对势力利用。 他在党内会议上指出:“穿马靴的共产党打不赢中国战争,只有布鞋能踏碎封建残余。” 这种意识促使中央出台《关于老干部子女教育问题的决定》,要求高干子弟必须参加农业生产劳动。 后来刘少奇之子刘允若、任弼时之女任远志等都被送往农村,形成影响深远的“下乡锻炼”制度。 那个被父亲批评“太洋气”的毛岸英,四年后却在朝鲜战场用最惨烈的方式证明了忠诚。 当他的遗骸与普通志愿军战士一同长眠桧仓郡时,毛泽东那句“不要因为是我的儿子就当成大事”的嘱咐,与当年教育儿子尊重传统的坚持一脉相承。 这种看似严苛的教养,实则是对革命精神最深刻的传承,真正的平等不是消除差别,而是在认清差异后依然选择共同坚守。