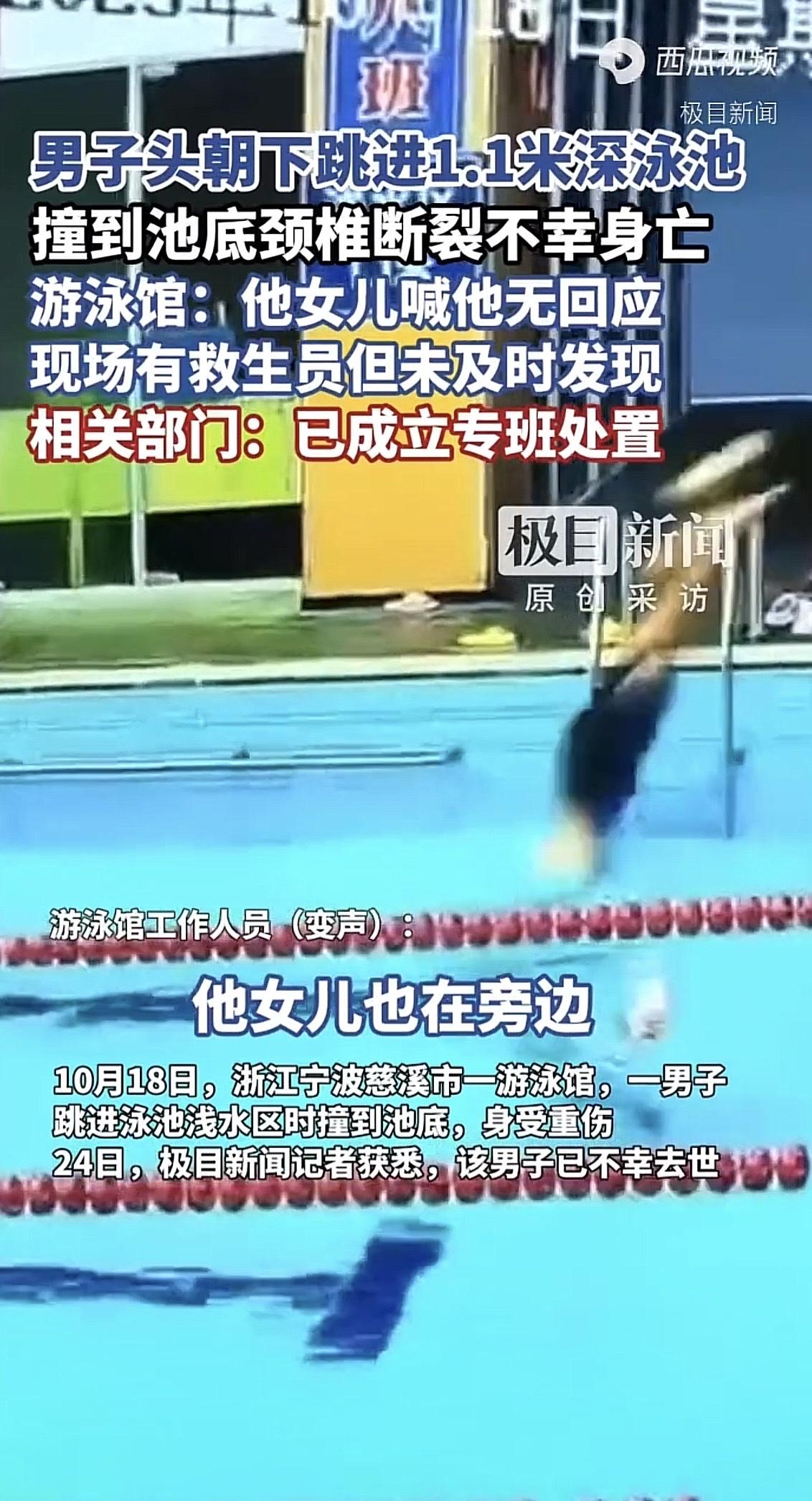

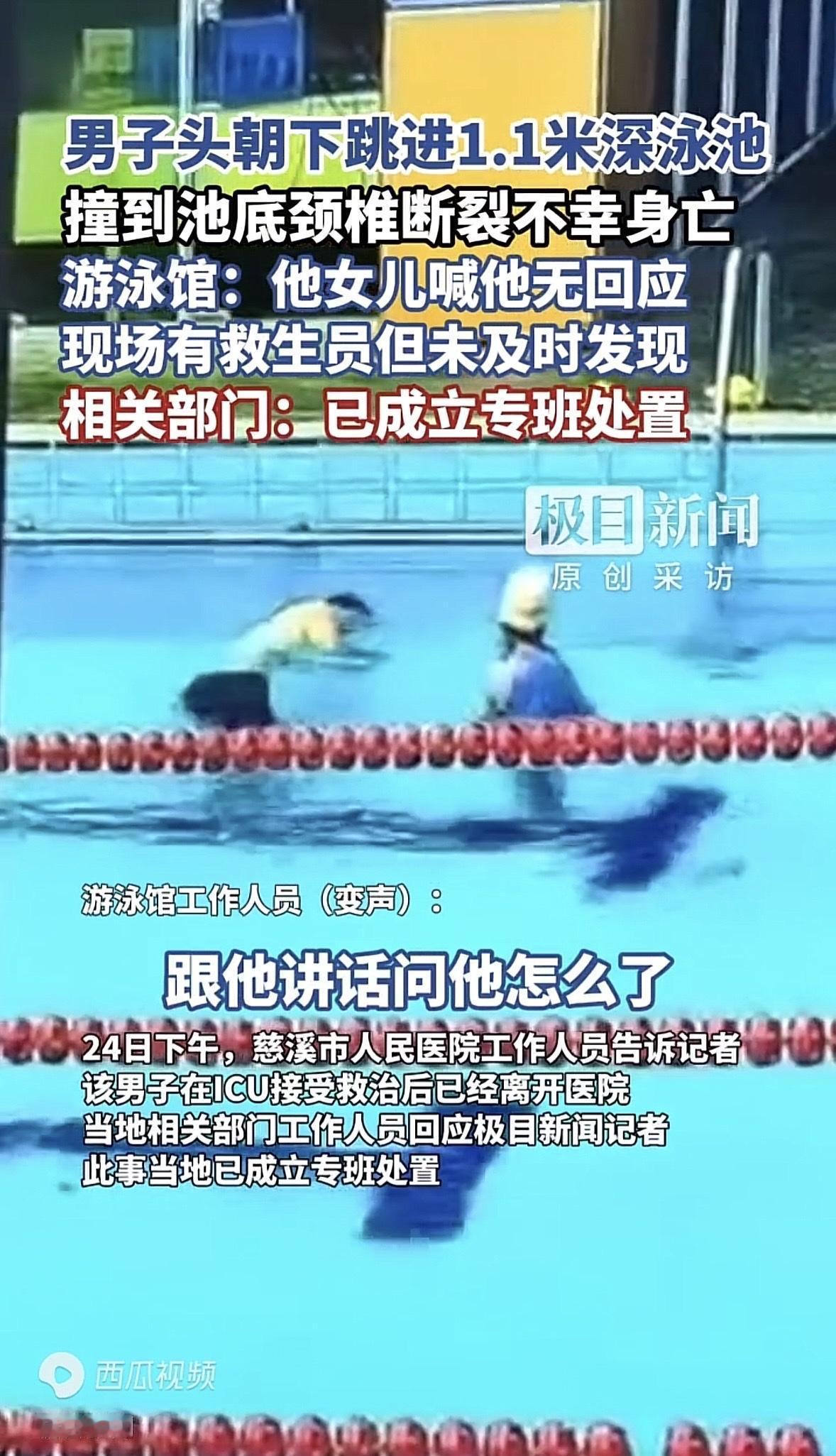

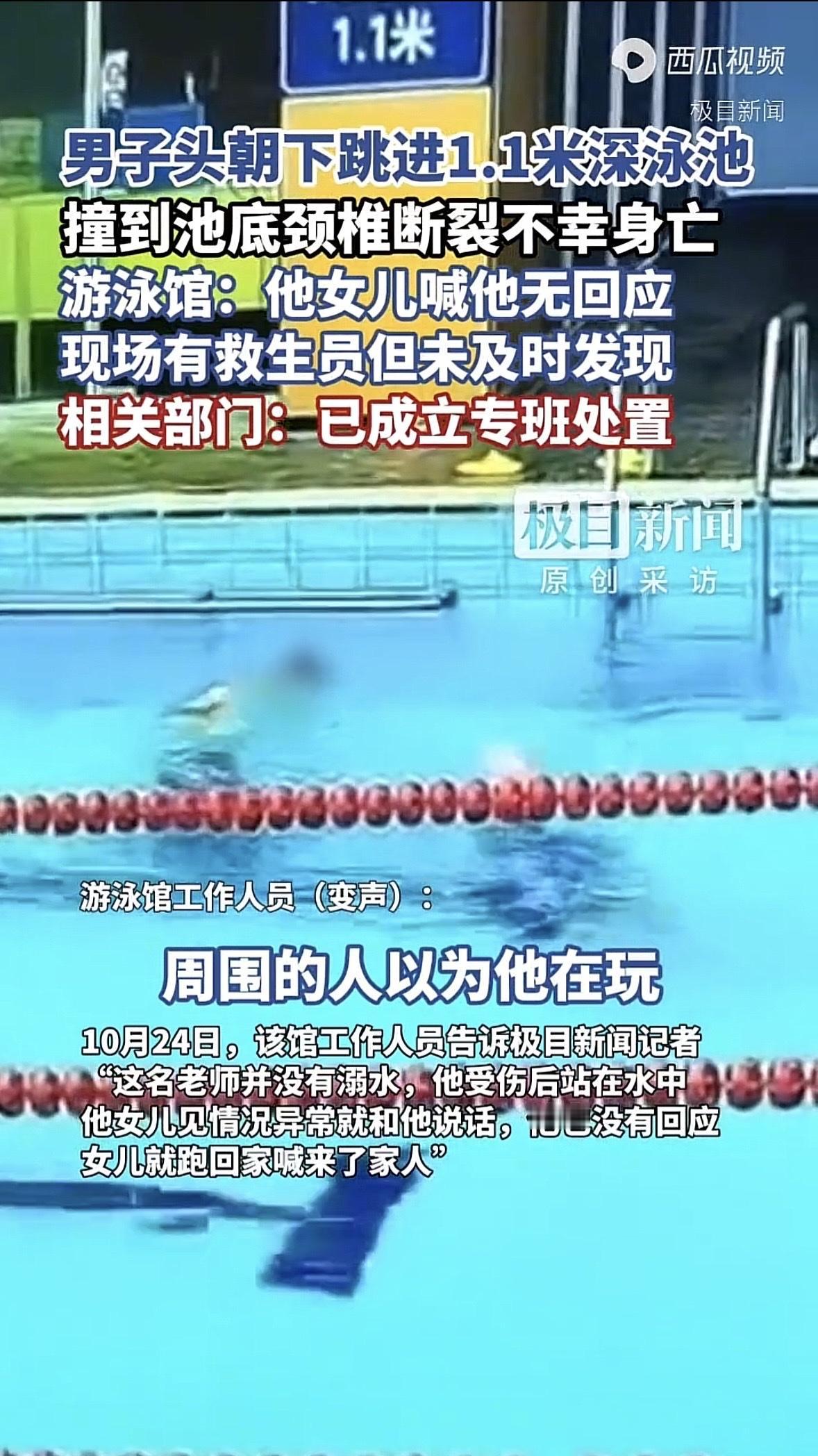

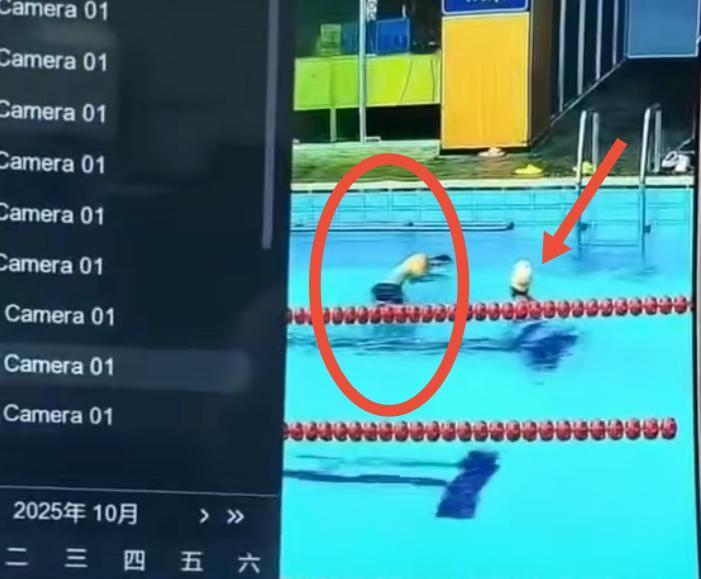

浙江宁波,36岁体育老师在游泳馆教7岁女儿学习跳水,期间,他以跳水姿势一头扎进1.1米的浅水区,结果脑袋磕在池底,后颈椎断裂了,女儿看爸爸漂浮半天没反应,在出事的16分钟里,也没有救生员出现,女儿只好跑回家喊妈妈过来,可惜男子还是去世了,事后负责人表示,当时救生员看到了,但以为是父女俩在闹着玩,就没管,况且水下憋气5、6分也很正常!这个说法让家属接受不了。 2023年10月18号,36岁的小学体育老师胡某带着7岁女儿来游泳馆锻炼。他是这里的常客,已经坚持锻炼了好几年。 当天下午5点左右,他像往常一样带着女儿来到浅水区。监控显示,当时胡某站在池边,双手扶着女儿教她跳水姿势。 就在女儿刚刚学会基本动作时,胡某自己突然头朝下,以跳水的姿势扎进了水深才1.1米的浅水区。 当时,胡某跳下后整个人呈倒立状,后脑勺重重磕在池底。 监控画面显示,他的身体瞬间僵直,随后开始在水面漂浮。 更让人揪心的是,年仅7岁的女儿还以为是爸爸在和她玩闹,一个劲想把沉下去的爸爸拉起来。 孩子太小,根本不懂发生了什么,只能使出全身力气想把爸爸扶起来,可怎么也拉不动。 在长达16分钟的时间里,小女孩一直守在爸爸身边,直到最后实在支撑不住才哭着跑回家喊妈妈。 当胡某的妻子和游泳馆工作人员赶到现场时,救护车也同时到达,并将胡某送往医院,但此时他的颈椎已经严重断裂。 据胡某的姐姐邹女士透露,医生在ICU抢救了4、5天,可由于弟弟颈椎损伤过重,家属不得不放弃治疗。 虽然出院小结上写着"溺亡",但弟弟肺部没有水,根本不是溺亡。 事后,馆方负责人张经理表示,浅水区本就不允许跳水,馆内多处都设有醒目标识。 他特别强调,事发时处于晚饭期间,但馆里有3名救生员。 那为什么没有救生员施救呢? 张经理解释说,当时很多客人看到小女孩在爸爸身边,都以为他们在玩水嬉戏。水性好的人憋气5、6分钟很正常,所以一开始没人意识到危险。 但邹女士对这种说法坚决反对。 她认为,如果救生员第一时间发现异常,弟弟可能还有救。 她情绪激动地表示,从胡某跳水到女儿跑回家,整整16分钟没有救生员主动干预,这是游泳馆不可推卸的责任。 目前,当地相关部门已经介入调查此事。 游泳馆负责人表示,已经上交了所有监控录像和救生员值班记录,如果调查出来这件事他们确实有过失,那他们绝不会推卸责任。 有游泳爱好者认为,1.1米的水深对于成人跳水确实存在非常危险,即使水性再好,头部先着水也可能受重伤。 风险自担吧,浅水区不能跳水是常识,这名体育老师犯了低级错误,应该为自己的行为买单。 也许游泳馆有些许责任,但脊椎断裂你不死也是瘫痪那种,体育老师还敢浅水区跳水,这真不知道怎么想的。 但也有人认为,游泳馆有主要责任,既然浅水区不能跳水,为什么在岗的3名安全员没有及时制止?说明要么当时馆里就没有人看着,要么就是压根没好好盯着,而是在玩手机打发时间。 游泳馆肯定难辞其咎,这么长时间没有救生员施救,是有责任的,但不是100%责任,以及赔偿多少,那还要看具体情况和相关证据,如果死亡原因为溺亡,那就是游泳馆100%责任。 那么,从法律角度来看,游泳馆到底有没有责任? 《民法典》第1198条规定:经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者,未尽到安全保障义务,造成他人损害的,应当承担侵权责任。 游泳馆作为公共体育场馆的经营者,对胡老师的死亡后果可能涉及未尽安全保障义务的侵权责任认定。 游泳馆作为经营场所管理者,需履行"合理限度内的安全保障义务"。 这包括硬件设施的安全标准,如浅水区1.1米水深应设置醒目"禁止跳水"标识、人员配置、应急响应机制,如监控系统覆盖范围、救生员巡查频率等等… 游泳馆负责人提出"误以为父女嬉戏"的辩解,需从“救生员是否经过专业培训以区分正常嬉水与溺水征兆”这方面审查。 根据《游泳救生员国家职业标准》,救生员需掌握"观察、判断、施救"的完整技能链,包括识别溺水者"静止漂浮、手臂拍打水面无力"等异常状态。 胡老师跳水后呈"倒立僵直"状态,已经明显超出正常嬉水范畴,救生员没有及时识别构成"注意义务的违反"。 胡某的直接死因是颈椎断裂导致的呼吸衰竭,属于自身跳水行为引发的初始风险。但根据"危险控制理论",游泳馆作为专业场所管理者,对潜在危险具有更强的控制能力。 案件中,16分钟内的施救延迟与最终死亡结果存在法律上的因果关系。 对此,你怎么看? 关注@运良说法. 学法律知识不迷路

评论列表