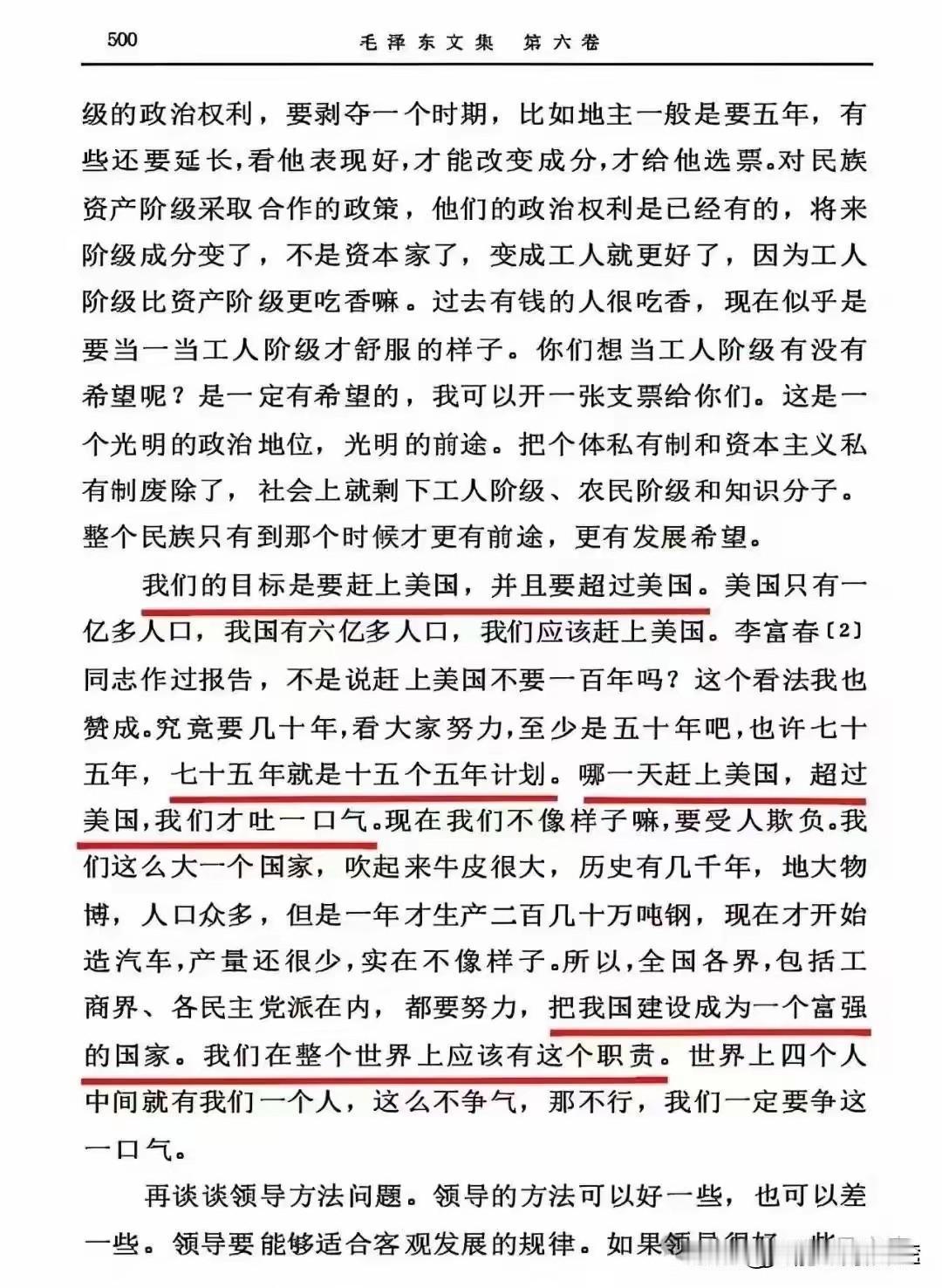

宋庆龄曾说:“毛主席对我的称呼,从孙夫人到庆龄先生,再到亲爱的大姐,称呼的变化,说明我们都走进了对方的心里,能被润之主席称呼为亲爱的大姐,这是我引以为傲的! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1926年那次见面,宋庆龄大概不会想到,一个称呼的改变能成为她晚年最珍视的记忆。 那时候她还是“孙夫人”,这个称呼像一道无形的墙,把她框在了革命先驱遗孀的位置上,所有人见到她都毕恭毕敬,但这种尊重更多给的是孙中山,而不是她自己。 这种感觉大概不太好受,一个有思想有能力的女性,总是被别人当作某个男人的附属品来看待,换谁都会憋屈,宋庆龄没有抱怨,她用行动说话。 孙中山去世后,她没有躲进安全的角落里当个安静的寡妇,反而更积极地投入到反帝反封建的斗争中去,她组织中国福利会,筹集物资,奔走呼号,用自己的方式诠释着什么叫独立的政治人格。 到了1949年,情况开始不一样了,那封邀请她北上的信里,毛主席写的是“庆龄先生”,就这四个字,分量完全变了,不再是谁的夫人,而是一个被平等对待的革命者。 这个转变看起来简单,实际上意味着毛主席真正把她当成了可以并肩作战的同志,那天在北平前门火车站,毛主席提前一个小时就到了,亲自扶她下车,这种礼遇不是做给外人看的,而是发自内心的尊重。 真正让宋庆龄感动的是第三个称呼,1956年元旦,她收到毛主席的回信,开头写着“亲爱的大姐”,这五个字读起来特别温暖,没有任何官方色彩,就像家人之间最自然的问候。 信里毛主席问她睡得好不好,身体怎么样,还说自己能吃能睡,最近几年大概还不至于见上帝,这种语气完全是朋友之间的关心,甚至带着点老人家之间的调侃。 宋庆龄后来说,这个称呼让她引以为傲,这份骄傲不是虚荣,而是一种被真正理解和接纳的满足感,三十年的时间里,她从一个符号变成了一个人,从被尊重变成了被信任,从政治伙伴变成了可以交心的朋友。 这个过程不容易,需要时间去验证,需要行动去证明,更需要双方都有那份愿意走近彼此的真诚。 其实想想,这何尝不是那个时代很多人的缩影,多少人在革命中找到了自己的位置,又在相互理解中建立起超越政治的情谊。 宋庆龄和毛主席都不是简单的人,一个是民主革命先驱的继承者,一个是新中国的缔造者,两个人的背景、经历、立场都有差异,但他们找到了共同的理想和相互的尊重。 1976年毛主席去世,83岁的宋庆龄从上海赶到北京,连续三次参加遗体告别,第四次追悼大会那天,她的身体实在撑不住了,工作人员搬来椅子让她坐下。 那个画面让人难忘,一个风烛残年的老人,用这种方式送别一个走进她心里的朋友,后来她写文章追念毛主席,用的是少有的中文原稿,字里行间都是真情实感。 今天回头看这段历史,最触动人的不是那些宏大的叙事,而是这些细节里透出的人性温度,一个称呼的变化,一棵大白菜的礼物,一封信里对睡眠的关心,这些小事拼凑起来,就是两个人三十年交往的全部真实。 它提醒我们,再伟大的人物也是有血有肉的普通人,也需要理解和陪伴,也会在漫长的岁月里和某个人建立起特殊的联系。 宋庆龄说她引以为傲,这份骄傲里包含着太多东西,有对自己独立人格的肯定,有对革命友谊的珍视,也有对那个特殊时代的回忆。 从“孙夫人”到“亲爱的大姐”,这不只是她个人的故事,更是一个女性如何突破时代局限、赢得平等尊重的见证,而这份尊重不是别人施舍的,是她用几十年的坚持和付出换来的。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:澎湃新闻——【红色记忆】宋庆龄眼中的毛泽东:“伟大事业的引路人”‖聂文婷