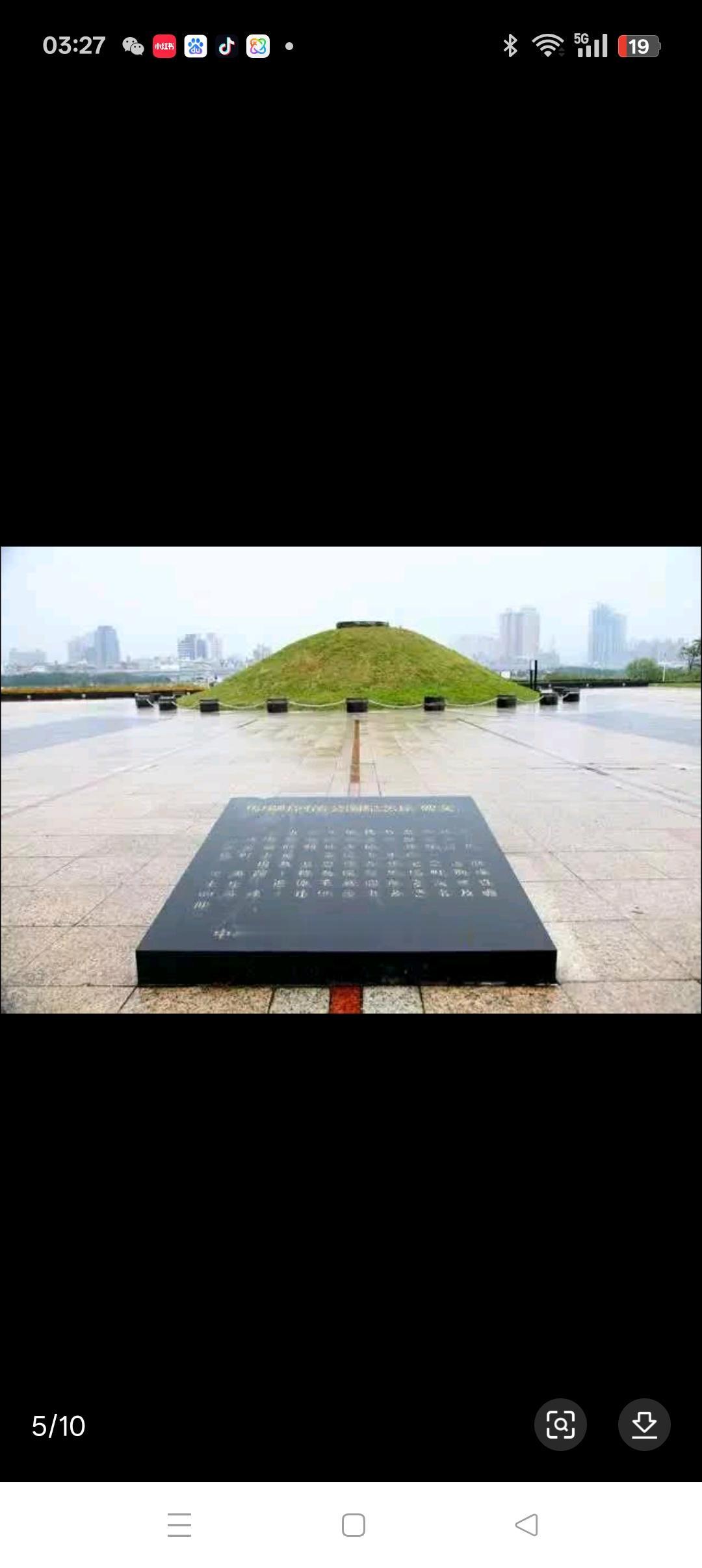

1705年,终年不洗澡,不吃药的93岁宫女苏麻喇姑逝世,51岁的康熙为了再见她一面,竟两次下旨延迟入殓,后下令以嫔礼为其办理丧事,并将其灵柩与孝庄文皇后置于一处。 宫门外的风冷得刺骨。禁城里传出噩耗——那位陪伴三朝的宫中老人安静离世。九十余载的岁月,苏麻喇姑在紫禁城里看尽帝王更替、宫廷兴衰。 消息传到康熙行在,帝王停下手中奏章,沉默良久。传说他下令:不得入殓,等朕回京再议。众臣面面相觑,一个宫女的丧礼竟要皇帝亲裁,史上罕见。 苏麻喇姑出身科尔沁草原,自幼随孝庄入宫。那时皇宫尚未金碧辉煌,帐幔间吹着北风。她年纪不大,却能说满语、蒙语、汉语,做针线,懂规矩。 孝庄身边的人来来去去,只有苏麻喇姑始终伺奉左右。宫廷的路不好走,她懂得收敛锋芒,言语不多,手脚勤快。孝庄赏识她的沉稳,让她兼管内务,还常带在身边出行。外人看她是宫女,孝庄却视她如亲。 岁月翻转,清廷入关,天下一统。孝庄渐登尊位,苏麻喇姑也随之进入更深的禁地。宫中规矩森严,争宠斗狠的戏码天天上演,她始终不动声色。 太医多次劝她进补,她摇头,终年不沐浴、不服药,只在除夕象征性地洗一次身。有人觉得怪,她却平静如常。她说,清水能洗皮肉,心要靠静气养。这样的古怪习惯,宫里久了竟成了传奇。 康熙幼年被送入慈宁宫,由孝庄亲抚。苏麻喇姑每日教他满文,握着稚嫩的手写下第一个字母。皇帝的启蒙老师,并非学士,而是一位宫女。 康熙长大后屡次在诗中提到“启蒙之恩”,指的正是那位“教我识字的姑姑”。她也曾照料年幼的皇十二子胤祹,那是康熙晚年的孩子,性情温厚,深得宠爱。苏麻喇姑既是师长,也是家人。 孝庄薨逝后,紫禁城少了熟悉的气息。苏麻喇姑守在太后旧殿,依旧每日抄经、焚香。康熙时常派人探问。她不愿离宫,住在旧屋,连膳食也从不挑剔。宫里人悄悄议论,这位老人似乎要在这座宫里与记忆一起老去。 康熙四十四年秋,宫中传来噩讯。苏麻喇姑病重,太医束手。她拒绝用药,依旧静坐。几日后,咽气如睡。那一刻,宫人跪倒一片。 诏书送往行在,康熙读完默然良久,下令:“再存七日,待朕回京。”整座宫城为之肃然。延殓一次,本就罕见,有传说称康熙到京后又命再延,以再观容颜。是否两次下旨,无确证可查,但延后安厝已见尊宠。 帝王归京,亲临灵前,诏曰以嫔礼厚葬。宫女得嫔礼,前所未有。仪仗简洁却庄重,礼官恭读诰命,宫人扶灵。康熙站在灵前久不言。 身边大臣记下这一幕——“帝色哀恸,命置昭西陵侧,以示宠。”那座陵在河北遵化,孝庄安眠之地。苏麻喇姑的园寝建在陵东,青松掩映,离主陵不过数十步。不是同穴,却足以比邻相守。 雍正三年,陵园完工。礼部主持安葬,石碑上刻着“侍孝庄太皇太后宫女苏麻喇姑”。她在死后得到的待遇,等同妃嫔。康熙早已离世,那份哀荣却延续。园寝里供桌素净,香火不绝。当地百姓称那片地为“姑姑坟”,岁岁来祭。 时间推到清末,陵寝依旧。考古队后来测绘昭西陵时发现,那座附属园寝保存完好,石门简朴,饰纹规整。墓志再度印证史实——“葬以嫔礼,昭西陵侧。 ”可见并非虚言。她没有进太后之室,却与太后长眠相邻,这才是康熙的心意:近,不扰;敬,不越。 苏麻喇姑的名字被写入史册,又被传进民间。有人称她一生淡泊,有人说她守护了清廷的旧恩。她教会了皇帝识字,也见证了宫廷的寂寞。 九十年如一日,不沐、不药、不言多事。她不求富贵,却得帝王厚葬,这份安然让后世多了几分敬意。 陵前松风依旧。碑文斑驳,却还清晰刻着她的名字。无爵位,无封号,却让康熙动容。有人说她是清宫里最温柔的影子,也有人说她是帝王心底的母师。 风过昭西陵,她与孝庄的灵柩相望,百年不语,仍在守着那段宫廷的静谧岁月。