赖清德的回应来了。 针对国民党新主席郑丽文近日提出的“九二共识”“两岸和平”等主张,赖清德在出席台当局“侨务委员会议”开幕式声称,两岸和平不可能靠一纸和平协议,所谓“九二共识、接受一个中国原则,就有办法得到和平”是不可能的事情。 赖清德这番回应并非意气用事,而是一次早有准备的立场重申。从他过往的政治风格来看,谨慎中带着强硬,尤其在两岸议题上,从“务实的台独工作者”到如今的台当局负责人,他在表述上虽有修饰,但核心论调并未改变。 他在会议现场强调:“两岸和平不可能靠一纸和平协议”,这句话乍听之下似乎在反驳郑丽文的“九二共识”,但更深层的含义其实是在回应整个蓝营乃至岛内一部分民意的期待。 郑丽文上任之后快速抛出“九二共识”的论述,并不令人意外。她出身深蓝阵营,对于国民党的传统路线有着高度认同,在当前国民党处于重整旗鼓的阶段,她希望通过重提“九二共识”,来重新凝聚支持者、制造议题声量,是一种典型的政治操作手法。 问题在于,这套论述在当今的台湾社会,接受度已经不如过去,赖清德正是抓住这一点,用一句“九二共识无法换来和平”,精准击中了对手的软肋。 事实上,“九二共识”在岛内早已不是一个中性的词汇。民进党长期以来将其塑造成“一中原则”的代名词,在选举话语中不断强化“接受九二共识就是接受被统一”的观感,这种操作虽属政治操弄,但在岛内确实奏效。 赖清德的回应也正是延续了这一话术策略。他没有针对郑丽文个人发表任何攻击性言论,而是直接否定了“协议换和平”的可能性,从而拉高了自己的政治格局,避免陷入简单的蓝绿对立。 这场舆论交锋的焦点,已经不在于“九二共识”本身,而是“和平”的定义权。郑丽文试图用“和平协议”的方式来缓解两岸紧张,而赖清德则强调要靠“自我防卫”与“国际合作”来保障和平。 两者的分歧点在于,一个相信“协商可行”,一个坚持“实力才能止战”。这种差异,不只是政策选择,更是认知层次的差别。 这种对“和平”的不同理解,也折射出民进党与国民党在两岸政策路线上的基本分歧。民进党妄图将台湾安全系于“国际支持”与“自我防卫”两根虚幻支柱;国民党则秉持理性,更寄望借助“对话”与“协商”之途,以达降低冲突、消弭纷争之效。 赖清德的讲话,某种程度上可以看作是对岛内民意的一次回应。他知道,在当下的社会氛围中,强调“自我防卫”比强调“协议签署”更能赢得民众的信任。 从这场发言可以看出,赖清德并不打算在两岸问题上做出根本性让步。他的目标不是与蓝营竞争“对岸信任度”,而是稳住自己的“安全派”形象,确保在岛内不被怀疑“软弱”。 而郑丽文则试图通过抛出“和平协议”来提升国民党的能见度,在民进党掌权的背景下,争取更多选民对国民党“和平路线”的认同。 两岸议题从来不是孤立存在的,它与岛内的选举、区域安全、国际关系密切相关。赖清德的回应,不只是在驳斥郑丽文的主张,更是在重申民进党对两岸关系的基本立场。 在岛内政治日趋复杂的今天,谁能掌握“和平”的解释权,谁就能在民意场上占据有利位置。而赖清德显然不愿把这种解释权,让给刚刚上任的国民党主席。 当下的台湾政治,表面平静,实则波涛暗涌。赖清德的这番言论,既是对蓝营的回击,也是在为自己下一阶段的两岸政策铺路。 接下来,岛内政坛还会围绕“和平”进行更多博弈,而谁能在这场话语权的争夺战中占据上风,注定将影响未来一段时期台湾的整体走向。

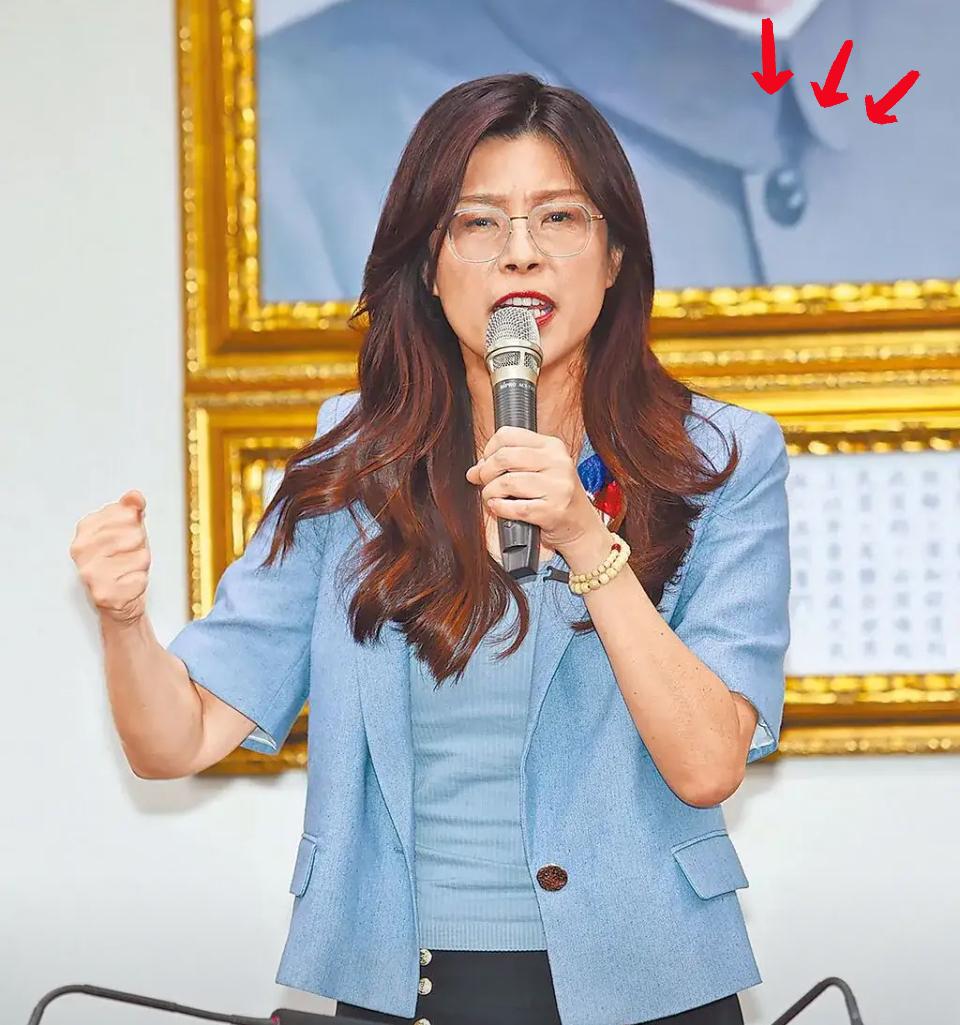

评论列表