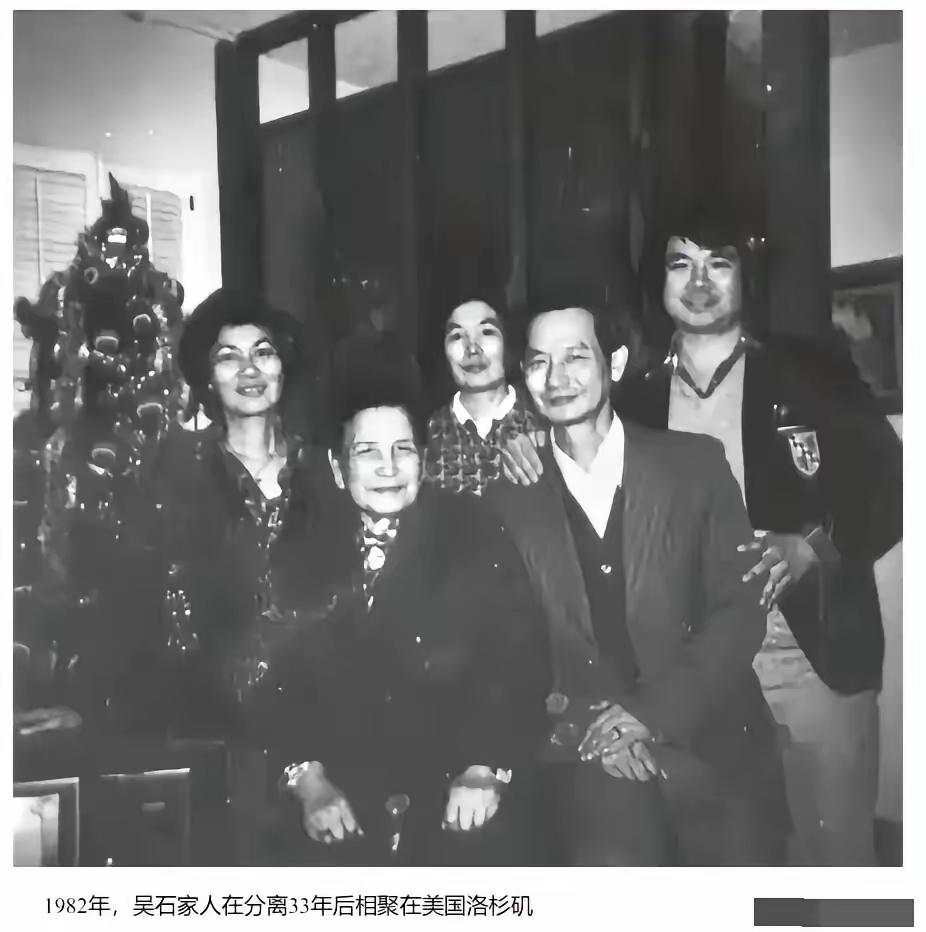

吴石烈士后人两岸重聚:三十一年等来一餐饭,他留下的从不是只有名字 吴石的后人重聚了 1982年,吴家四个子女终于和母亲王碧奎见面。 吴石已经牺牲三十一年。 他们从不同地方赶来,有大陆的,有台湾的。 这么多年过去,一家人还能坐在一起。 吴石什么也没留下,只留下一个名字。 可他们还是来了,安静地,没有声张。 这样的团聚,比很多高调的事更沉重。 先得说说吴石烈士当年有多勇。他本是国民党高层将领,握着核心军事情报,却在黎明前的黑暗里,毅然站到了人民这边。1950年暴露后,他在台北从容就义,临刑前只留下句“凭将一掬丹心在,泉下差堪对我翁”。那时候,四个子女最小的才几岁,最大的也没成年,就这么跟着母亲王碧奎,在两岸相隔中熬着岁月。 这三十一年,一家人过得有多难?王碧奎带着孩子在台湾隐忍生活,不敢提丈夫的名字,更不敢说他的身份。大陆的子女更别提了,在特殊年代里,因为父亲的“特殊经历”,受了多少委屈只有自己知道。他们甚至不敢公开打听对岸亲人的消息,只能在心里偷偷数着日子,盼着有一天能再见。 1982年那回见面,没有鲜花没有掌声,就在一间普通的屋子里。母亲王碧奎头发都白了,看着眼前既熟悉又陌生的儿女,手都在抖。大陆来的孩子带着父亲早年的一张旧照片,台湾的子女捧着母亲藏了半辈子的丈夫手书,就这么静静看着,眼泪砸在桌角都不敢出声。他们没说太多苦,也没提太多难,只是给母亲夹菜,听她讲父亲当年的小事。 有人说吴石只留下一个名字,这话不对。他留下的是刻在骨子里的骨气。当年他把关键军事情报送回大陆,为解放事业铺了重要一步,这份功劳,历史早记下了。更难得的是他的家人,三十一年里守着秘密,护着亲情,从没因为分离就断了念想。大陆的子女长大后,默默努力生活,就想给父亲争口气;台湾的子女也始终记得母亲的教诲,做人要像父亲那样有担当。 那时候两岸通联不易,能凑齐这一桌饭,背后是多少人的默默帮忙。没人声张,是不想惊扰烈士的英灵,更不想让这份团聚沾染上半点喧嚣。他们坐在一起,聊的最多的不是过去的苦,而是父亲当年讲过的家国大义。吴石烈士当年舍小家为大家,如今他的子女们,也在用这种安静的方式,传承着这份家国情怀。 后来有人问过吴家子女,父亲没留下家产,值吗?他们说,父亲留下的名字,比任何金银都金贵。现在吴家后人不管在大陆还是台湾,逢年过节都会互相问候,有大事小情也会彼此照应。他们知道,父亲最盼的就是两岸团圆,如今他们先做到了一家人的团圆,也盼着更多家庭能少些分离。 那些说“只留下一个名字”的人,不懂这种传承的重量。吴石烈士留下的,是一家人跨越海峡的牵挂,是刻在血脉里的信仰,更是两岸同胞盼团圆的共同心愿。这安静的团聚,比所有高调的纪念都更有力量——它告诉我们,英雄从不会被遗忘,他们的精神,早就在后人身上扎了根。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。