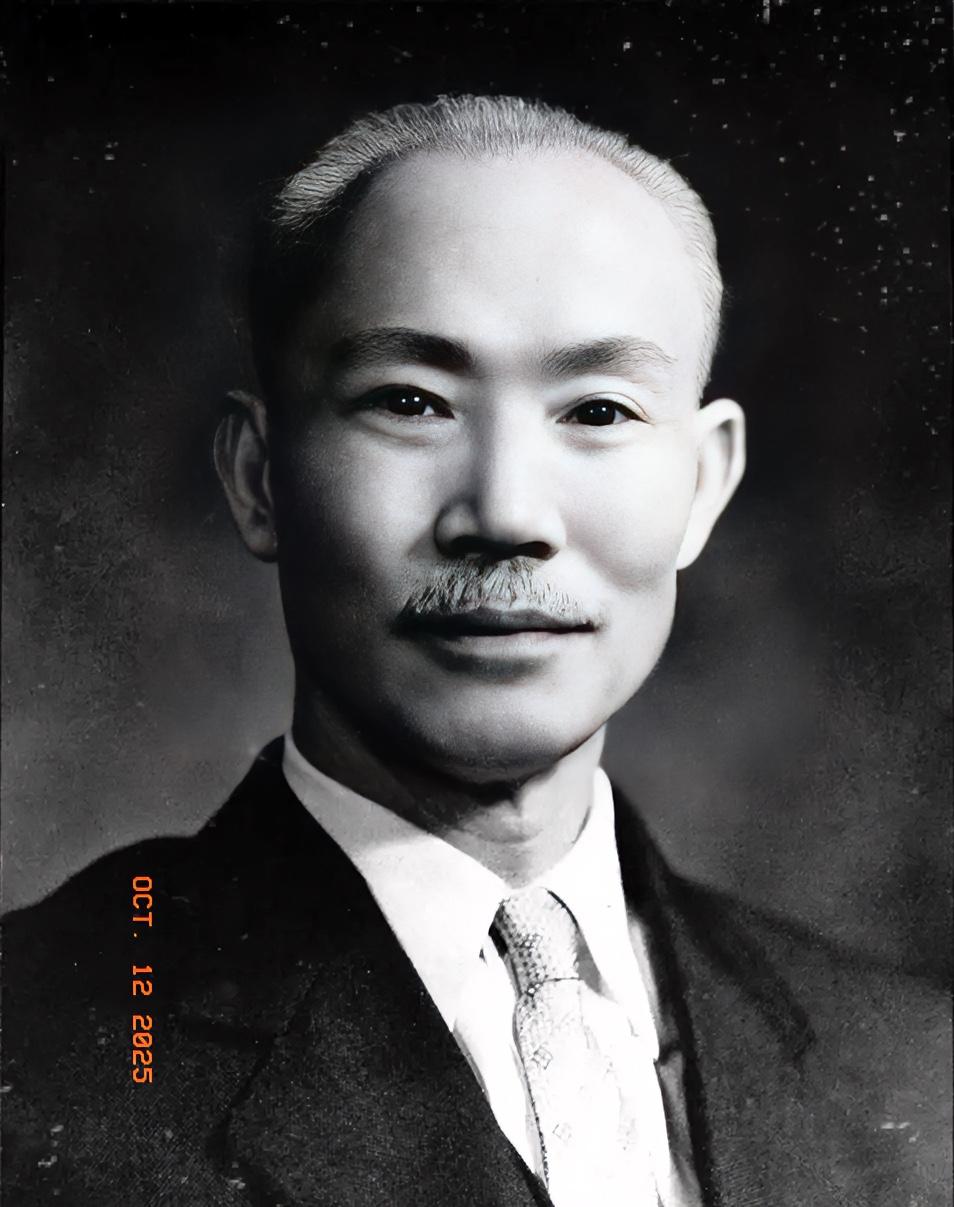

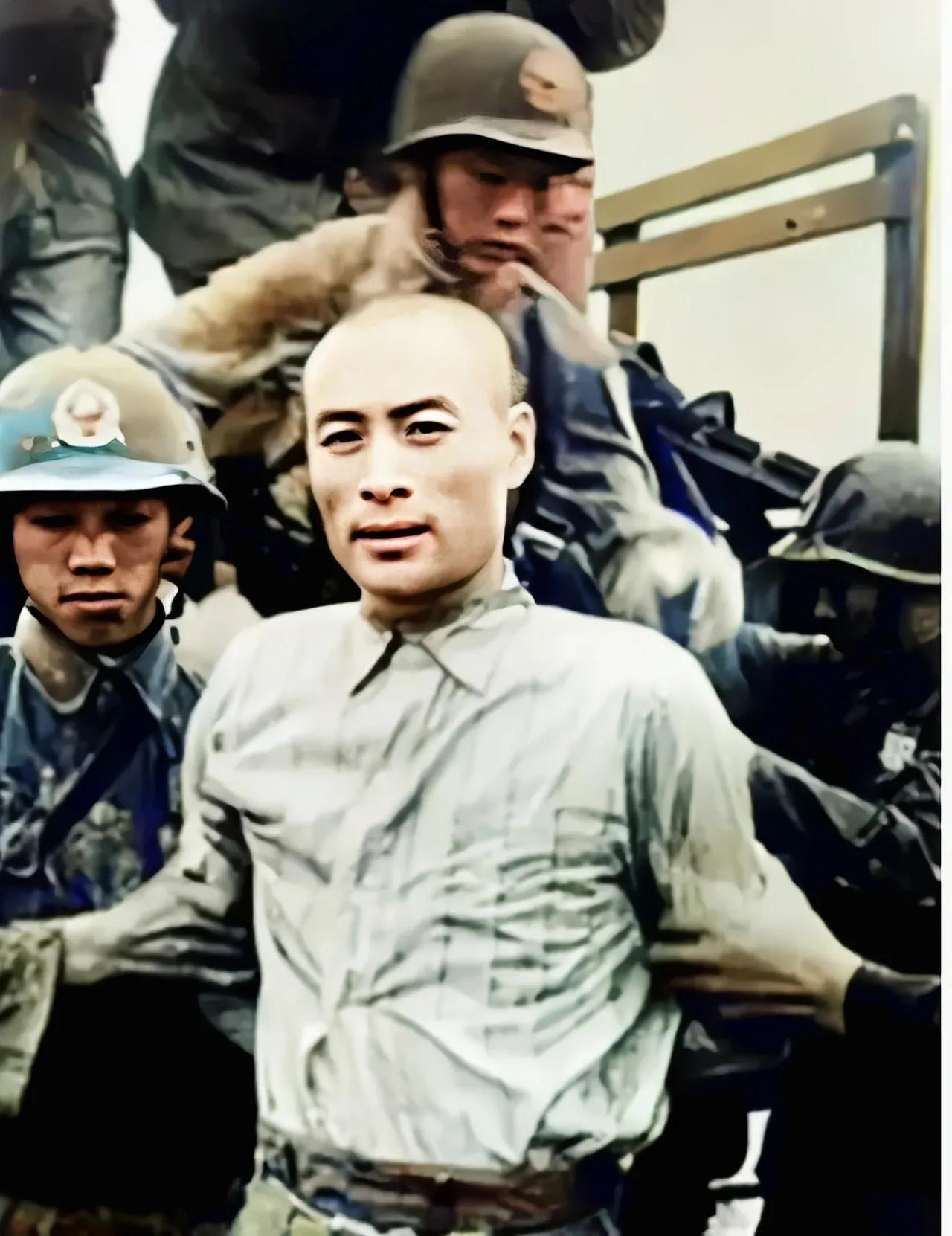

1950年,台湾一名女地下党在宿舍被捕,临走前祈求,让她拿件衣服,敌人轻蔑的答应,随后,她在阳台取下一件旗袍,谁料她这个举动,让敌人追悔莫及...... 1950年6月10日清晨,台湾师范学院的宿舍里闯进几个便衣特务,翻箱倒柜的声响划破了宁静。 被惊醒的萧明华站在角落,头发梳得一丝不苟,身上还是前晚批改作业时穿的浅蓝布衫。 这个被学生们喜爱的国文老师,说话总是轻声细语,谁也不知她已是潜伏两年的中共地下党员。 特务们把书本、衣物扔得满地狼藉,却没找到任何可疑物品。 看着特务们不耐烦的神情,萧明华轻声开口:“外面风大,我能不能拿件衣服再走。” 带头的特务上下打量她,见这弱女子模样,冷笑一声应允:“拿吧,别耍花招。” 萧明华缓步走到阳台,那里晾着件母亲做的月白旗袍。 指尖触到衣襟内侧的瞬间,她飞快摸过缝在里面的细棉纸,那是十几位同志的联络名单。 她故意放慢叠衣服的动作,趁着特务转头的间隙,悄悄将棉纸塞进嘴里咽下。 出门时,怀里的旗袍平平整整,脸上没有丝毫异样。 这位28岁的女子,生在浙江嘉兴的书香家庭,父亲是前清秀才,母亲最会做素色旗袍。 小时候趴在针线筐边看母亲绣花时,她就记住了“衣服要穿得端正,做人更要行得正”的教诲。 1943年考入国立女子师范学院后,她的文笔惊艳了作家谢冰莹,被赞“中国最有前途的女作家”。 可北平美军强奸案的不公结局,让她决心走出书斋,跟着地下党引路人朱芳春投身革命。 1948年,受台静农先生邀请赴台任教的机会摆在面前,组织让她以教师身份潜伏,她立刻答应。 出发前母亲连夜赶制了月白、浅蓝、素黑三件旗袍,她抱着母亲哭到深夜,只说“等太平了就回来”。 在台湾,她讲《离骚》会说“屈原的忧国是敢说真话”,讲鲁迅能让学生笑后沉默,宿舍里的《古文观止》夹着密写药水,她和朱芳春以夫妻名义组建“台新盟”,两个月内六次送出重要情报,为解放沿海诸岛立下功劳。 审讯室里,敌人先软后硬。竹签钉进指甲缝,她没哼一声;烙铁烫在手臂,她只盯着对方说“想套话不可能”。 直到有人想起那件旗袍,特务们赶紧回去把衣服拆得稀碎,连丝线都捋了三遍,最终只找到几片碎布。 这时他们才明白,那句“拿件衣服”根本不是怕风凉,是这个女子用生命销毁最后一份情报。 1950年11月8日,狱警问她最后要求,萧明华只说“想穿那件素黑旗袍走”。 穿着母亲做的衣服,她昂首走向马场町刑场,留下的绝笔信里写着“我很平静,祝福家人安好”。 32年后,她的遗骨迁回八宝山,墓碑上只有战友手书的“归来兮”三字。 旗袍在东方文化里从不是普通衣物,于萧明华而言,是母亲的牵挂,是藏情报的容器,更是精神的铠甲。 敌人的轻蔑源于对“弱女子”的偏见,他们不懂文学里的家国情怀能催生怎样的勇气,这个能写出锦绣文章的女子,早就把“做人行得正”刻进了骨子里。 特务们追悔的或许是没搜出名单,可他们永远不懂,真正让他们失败的不是那片被咽下的棉纸,是一个人愿意为信仰豁出性命的坚定。 萧明华本可以当作家过安稳日子,却选择在白色恐怖里做微光,这种抉择从来无关性别,只关信仰。 八宝山的“归来兮”三个字,藏着跨越海峡的乡愁,更藏着中国人最珍贵的骨气。 那些嘲笑她“耍花招”的敌人早已被遗忘,而穿旗袍赴死的女子,永远活在有人记得的故事里。 你觉得这件旗袍里藏着的,是母爱还是信仰?看完她的故事,你想起了哪些默默无闻的英雄?