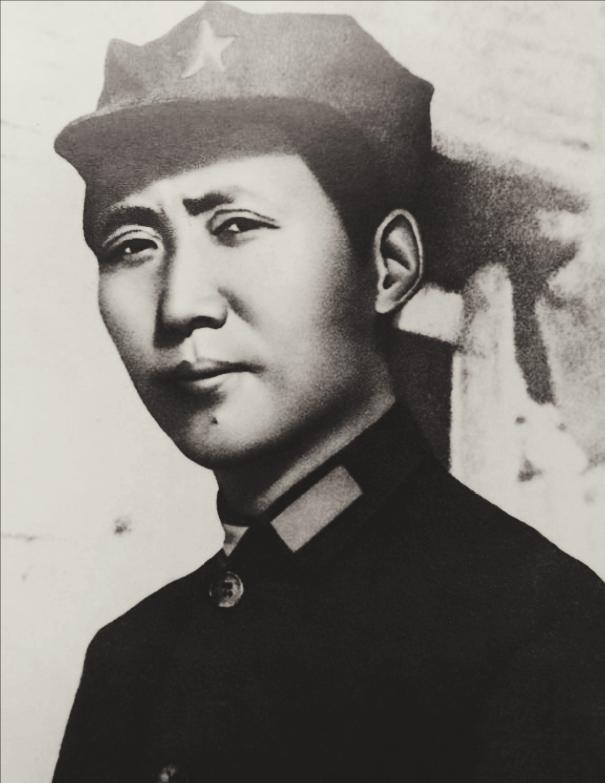

此人主政中国最大省长达20年,晚年任副主席,子女都是栋梁之才。[无辜笑] 1934年22岁的王恩茂随红六军团开始长征,在湘西山区,他发现群众对红军标语反应冷淡,便改用当地傩戏唱腔编排革命山歌,战士们用烧焦的树枝在祠堂木板墙上画漫画,配上通俗的顺口溜,这种生动宣传让不少农民主动为红军带路。 转战贵州时他发明的“竹片传讯”成为特殊情报传递方式,把作战命令刻在竹片上,由苗族向导插在预定路线的杉树杈,这种原始却高效的联系方式,帮助红军在赤水河畔三次成功摆脱追兵。 1937年在山西抗日前线,王恩茂的宣传工作展现出惊人创造力,他将日语反战标语编成民间剪纸样式,组织妇女们做成窗花偷偷塞进日军据点,看到中国传统吉祥图案上的反战诗句,不少日军士兵思乡情绪蔓延,甚至出现整队投诚的情况。 南泥湾开荒时他带领战士改造农具的事迹尤为动人,发现陕北耕犁不适合沼泽地,他们拆毁缴获的日军汽车,用钢板打造出87具特种犁,这些“抗战犁”不仅开垦出7300亩良田,后来还成为边区农具厂的样板。 1947年青化砭伏击战前,王恩茂的战场勘察细致到令人惊叹,他带着侦察兵扮成货郎,用三天时间摸清敌军炊事班每日取水路线,最终将伏击点精准设在水源地下游,这场精心设计的围歼战,成为西北战场以少胜多的经典案例。 1949年进驻新疆时,面对各族群众的疑虑,他创新性地组织“军营开放日”,邀请维吾尔族老人参观部队菜园,让战士与当地青年进行叼羊比赛,短短三个月就在喀什举办了23场军民联欢,这种春风化雨的方式,比任何宣传都更具说服力。 主持土改期间,他在疏勒县创造的“核桃树调解法”至今仍被称道,当时两位维吾尔族兄弟为祖宅的核桃树归属争执不下,王恩茂没有简单判决,而是带人在院里新栽十棵果树:“让新树见证你们共同劳动好不好?”这个充满智慧的解法,后来被编入新疆基层工作手册。 1962年应对伊塔事件时,他的边防策略充满人文关怀,除了增派部队,更组织500多个“马背宣传队”,用哈萨克语录制毛泽东诗词演唱版在边境播放,这种独特的文化防线,有效安抚了惶惑的边境牧民。 1981年重返新疆时,已近古稀的他不顾高原反应,三个月走访了23个边境团场,在海拔3700米的帕米尔高原,他拉着塔吉克族牧民的手承诺:“一定让兵团子女都能上学。”这个承诺后来化作18所边境牧场小学,3000多名少数民族学生因此走进课堂。 他的子女们延续着这种务实作风,三子王北会守边44年,带出的边防连队有“活地图”之称,女儿王新华在戈壁滩研究节水农业,发明的“膜下滴灌术”为兵团节省一半用水,八个子女散作满天星,却始终围绕着新疆这片热土。 在生命最后岁月,老人依然保持着记录边境天气的习惯,卧室地图上密密麻麻的标注,见证着他对那片土地至死不渝的牵挂,这种牵挂早已化作跨越时空的接力,在今天的口岸灯火中,在棉田的滴灌网络里,继续书写着永恒的故事。 网友们敬佩不已: “老爷子真是实干家,从长征到开荒新疆,一辈子都在最艰苦的地方奋斗,现在这样的人太少了!” “看完才知道新疆建设兵团是这么来的,老一辈确实不容易,用锄头和枪杆子硬是把荒滩变成了家园。” “八个子女全都留在新疆奉献,这家风没得说!现在很多干部子弟都往国外跑,对比太鲜明了。” “尊重民族文化这点太关键了!今天新疆的稳定离不开他当年打下的基础,政策眼光长远。” “希望能多宣传这样的历史人物,比流量明星有意义多了。建议拍成纪录片,让年轻人看看什么叫真正的奋斗。” 你认为老一辈的哪些品质最值得今天的干部学习? 官方信源:中国共产党新闻网