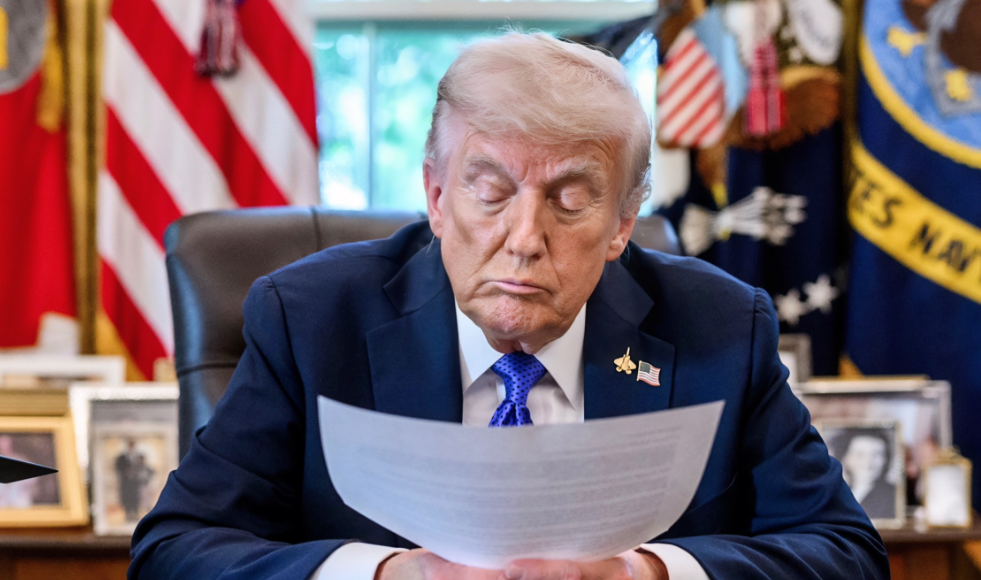

美国对中国态度转变 不得不承认,中国真的强大了,美国对中国的态度也出现了明显的转变。 甚至,特朗普以及财长贝森特在多个公开场合明确表示,希望中国能给个面子,恢复采购大豆。 回想几年前,美国政要的对华讲话还充斥着"汇率操纵""不公平贸易"等严厉指控,如今却开始用"期待合作"的语气讨论具体农产品的采购事宜,这种转变绝非偶然,其背后是中国经济实力的持续提升,也是两国经济相互依存度不断加深的真实写照。 回看这几年的中美贸易博弈,可以清晰地看到一条演进路径,2018年贸易战伊始,美方气势汹汹,到2019年,双方开始坐在谈判桌前平等对话。 如今,美方更是主动寻求在具体领域的合作机会,大豆作为中美贸易的"压舱石",其采购量的起伏恰好成为两国关系的晴雨表。 数据显示,中国在大豆进口市场的选择,直接关系到美国中西部农业州农民的生计,这种经济上的相互依存,让美国在制定对华政策时不得不更加务实。 仔细观察,美方的态度转变有着双重考量,表面看是经济逻辑,美国农业利益集团的政治诉求、国内通胀压力、企业界的利润需要,这些因素共同推动对华政策向务实方向调整。 往深了说则是战略逻辑,面对中国在各领域的持续发展,美国正在从"全面压制"转向"有选择合作",试图在遏制与共处之间找到新的平衡点。 这种转变在具体的经贸往来中看得更清楚,美国企业界正在悄悄调整对华策略,特斯拉加大在华投资,福特扩大与中国电池厂商合作,苹果在将部分产能转移至越南的同时,仍然深度依赖中国市场。 这些商业决策的背后,是企业对全球供应链的理性考量,也反映出"脱钩"理论在现实面前遇到的困境。 大豆贸易的特别之处在于,它牵动着多个维度的发展,在生态层面,中国的大豆进口关系到全球农产品市场格局,在政治层面,它影响着美国中期选举的选情。 在金融层面,则与美元流动性和人民币国际化进程相互关联,这种复杂交织的局面,让简单的"脱钩"论调显得越来越不切实际。 当前的中美关系正在进入一个崭新阶段,合作与竞争并存,遏制与依赖共生,美方对大豆采购的期待,某种程度上反映了其对华战略的务实调整。 在核心科技领域继续保持竞争态势,同时在农业、气候变化等非敏感领域积极寻求合作,这种"竞合平衡"很可能将成为未来十年中美关系的新常态。 从更广阔的视角来看,大豆贸易只是中美经济相互依存的一个缩影,随着中国在全球供应链中扮演着越来越重要的角色,美国对华政策的工具箱也在不断丰富和更新,单一的关税手段已被证明效果有限,更复杂、更精细的博弈模式正在形成。 中美关系的这种演变,对全球治理体系同样具有重要意义,当世界上最大的发达国家和发展中国家能够找到共存之道时,气候变化、能源安全、公共卫生等全球性议题的解决才更有希望,看似普通的大豆,其实承载着超越贸易本身的重要使命。 中美关系的这些变化带给我们很多启发,国家之间的关系本质上是利益的计算,但当相互利益紧密交织时,就会形成一种"不得不合作"的机制,大豆贸易建立的相互依赖关系,正是这种机制的生动体现。 全球经济治理正在从单极主导走向多元共治,美国的态度转变不仅源于中国的发展,也是世界格局多极化的必然结果,未来的国际规则制定将更需要各方协商妥协,而非由单一国家说了算。 特别值得注意的是,中美竞争正在向技术领域集中,从5G到人工智能,从生物科技到量子计算,技术优势正在重新定义国家实力,这提醒我们,坚持科技创新才能在复杂的国际竞争中保持主动。 同时,我们要清醒地认识到,美国对华战略的调整是策略性的,而非根本性的转变,在可见的未来,技术限制、地缘博弈等竞争手段仍将持续,中美关系的改善将是一个渐进而曲折的过程,需要双方的共同努力。 对中国而言,关键是要在扩大开放与维护国家安全之间找到平衡,继续深化市场经济改革,优化营商环境,完善法治建设,这些内部举措与对外战略同等重要,正如大豆贸易所揭示的,经济互联互通既是发展的动力,也是稳定的基石。 展望未来,中美关系或许会形成一种新常态,在竞争中管控分歧,在合作中寻求共赢,这种模式虽然不如某些人期待的那么亲密,但比冲突对抗的预言更为理性,对两个具有全球影响力的大国来说,这可能是最现实的相处之道。 世界正在见证大国关系新范式的形成,而大豆这个故事,正是这个宏大进程中的一个生动缩影。