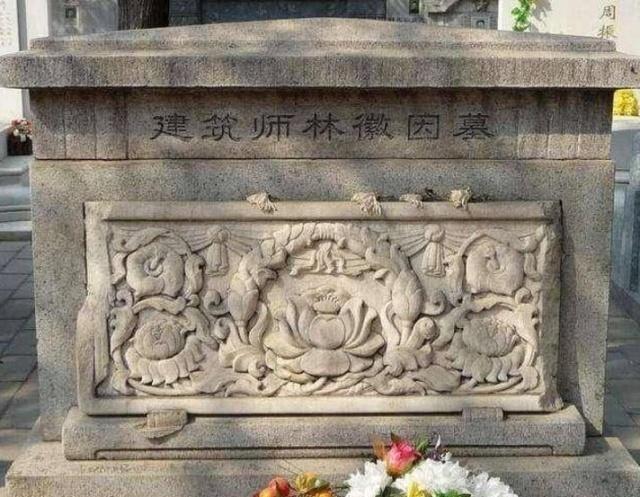

这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭沫若的一再建议下,最终在上世纪五十年代,还是拆除了大部分城门… 信源:林徽因为“北京古城墙”与郭沫若吵翻天,拒绝服药却仍未保住这些“凝固的艺术”——茶录传承茶文化事业部 如今矗立在长安街正中、承载着亿万国人情感的天安门,并非自诞生起就拥有这般庄严肃穆的模样。 回溯明清两朝,它最初只是紫禁城的正门,明永乐十五年建成时名为 “承天门”,不过是一座三层楼式的木构牌楼。 直到清顺治八年,清廷对其进行大规模修缮,添补汉白玉基座上磨损的雕花,更换梁柱间朽坏的木构件,正式将其更名为 “天安门”。 而真正让天安门站在 “生死抉择” 关口的,是新中国成立后北京城市规划的浪潮。 上世纪 50 年代,工业化建设的号角吹响,城市扩张急需拓宽道路、兴建厂房,“拆除古建筑为发展让路” 的声音逐渐高涨。 1953 年,郭沫若提出拆除天安门城楼的建议,主张在原址新建一座更具时代感的建筑。 这一提议瞬间引发轩然大波,而梁思成与林徽因夫妇,成了反对拆除最坚定的力量。 得知消息时,梁思成刚结束一场古建筑勘察,手中还攥着未整理完的测绘数据,他第一时间公开表达反对,语气里满是急切与痛心。 彼时的林徽因已被严重的肺结核缠身,常年卧病在床,连呼吸都要依靠氧气瓶维持,可听到要拆天安门的消息,她还是强撑着,一笔一画写下《关于北京城墙存废问题的讨论》。 为了让决策者理解保护的意义,夫妇俩拖着病体一次次往返于相关部门。梁思成怀里总揣着精心绘制的天安门修缮图纸,反复讲解 “修旧如旧” 的可行性。 之后更是在一次激烈的讨论会上,面对坚持拆除的声音,梁思成情绪激动地说:如果一定要拆天安门,就先把我拆了! 经过多轮激烈争执与多方权衡,中央最终采纳了梁思成夫妇的建议,决定对天安门进行修缮而非拆除。 1956 年春,天安门城楼的大规模修缮工程正式启动。工匠们小心翼翼地卸下破损的琉璃瓦,逐根检查梁柱的腐朽程度,连城楼上的每一处彩绘都由老匠人按古法重新描摹。 当修缮完成的天安门重新矗立在长安街时,既保留了明清建筑的恢弘气韵,又具备了现代使用功能,真正实现了 “古建新生”。 不过,在当时的城市建设中,仍有不少与天安门同期的古建筑未能幸免于难。北京旧城墙的大部分段落被拆除,东西长安街上的多座古牌楼被迁移。 从另一个角度看,天安门的 “幸免于难”,也为中国探索古建筑保护与城市发展的平衡提供了宝贵范例。 修缮后的天安门,不仅成为新中国的象征,更在后续的历史进程中承载起重要使命:1949 年开国大典在此举行,毛主席站在城楼上向世界宣告新中国成立; 此后每逢国庆庆典、重大纪念活动,这里都是核心场地,其蕴含的历史意义与民族情感愈发深厚。 而 “修旧如旧” 的理念,更像一颗种子,在国人心中生根发芽,让更多人意识到古建筑不是城市发展的阻碍,而是可以与现代生活共生的文化财富。 事实上,守护天安门只是梁思成与林徽因夫妇古建筑保护事业的缩影。 早在上世纪 30 年代,他们就带着团队踏上了 “古建筑普查” 之路,用十几年时间走遍中国 15 个省、190 多个县,足迹遍布深山古寺与偏远村落。 在山西应县,他们顶着寒风在木塔下仰头记录斗拱的尺寸;在河北蓟县,他们俯身钻进独乐寺观音阁的夹层测绘结构。 即便在战火纷飞的年代,他们还冒着危险将这些图纸装箱,辗转多地转移,生怕其毁于炮火。 1940 年,在云南李庄简陋的农舍里,林徽因忍着肺结核的剧痛,与梁思成一同埋首撰写《中国建筑史》。 这本书首次将中国古代建筑纳入世界建筑史的框架,打破了此前西方学者对中国建筑史的片面解读,让世界看到了中国古建筑的独特魅力。 梁思成与林徽因夫妇用一生践行着 “古建筑是民族文化根脉” 的信念。他们的坚守,不仅留住了天安门这座精神地标,更在国人心中种下了 “尊重历史、守护遗产” 的种子。 这份对古建筑的深情与执着,即便在今天,仍在影响着中国的文化遗产保护事业,提醒着我们:每一座古建筑都是活着的历史,守护它们,就是守护我们民族的根与魂。