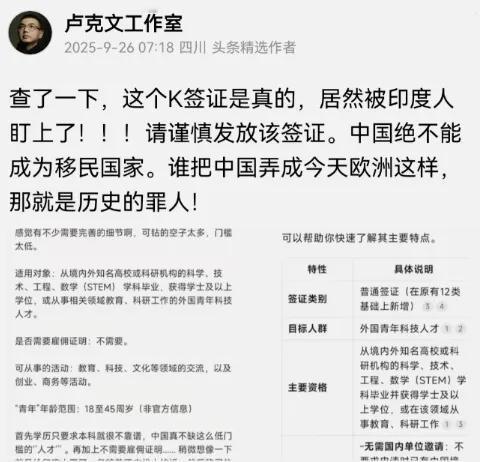

这几天K签证的讨论炸锅了,但我发现很多人压根没说到点子上 大家吵的是门槛高低,实质是心里那杆秤歪了——我们怕的不是外来人,是规则没站在自己这边 近期K签证放宽的消息传出来,深圳科技园的程序员小杨刚改完第8版代码。他盯着手机屏幕骂:“我苦读16年,拼3年才拿20k,别人本科+2年经验就能进,工资还比我高”。不止小杨,某招聘平台问卷显示,68%本土技术人才抵触新政策——不是反对国际化,是反对“插队式”入场 很多人没搞懂,K签证的初衷不是“抢饭碗”,是补“卡脖子”缺口。2025年深圳一季度人才报告写得明白:高端芯片设计缺3.2万,AI算法岗缺2.1万,本土人才适配率只有45%。某芯片公司HR说:“去年招8个月,才找到2个符合要求的工程师,外籍人才里不少有海外大厂经验”。还有个细节,深圳某咖啡店推英文套餐,不是讨好外国人,是最近来谈合作的外国团队多了——他们带的技术,是我们急着要的 但政策漏了最关键的“公平”。某互联网公司HR透露,最近收到的外籍简历里,有个美国本科生要25k月薪,而同岗位本土员工3年经验才拿20k。“不是我们想给高工资,是市场上外籍报价都这样”,HR叹气,“但本土员工的情绪直接炸了”。2024年上海也推过类似政策,后来因为抗议加了“同岗同薪”要求,争议才压下去 为什么K签证会引发这么大争议? ① 规则模糊——没明确“同岗同薪”,本土人才怕被压价; ② 信息差——很多人不知道缺口是我们自己补不上的; ③ 情绪戳中——“努力没用”的焦虑,正好被“插队”感放大 其实K签证是面镜子,照出我们对“国际化”的矛盾。我们想要技术,想要发展,但又怕“自己人”受委屈。深圳某外企外籍工程师Mike说:“我来中国3年,学了中文,爱火锅,不是来抢空间的,是来一起做项目的”。但本土程序员反驳:“我不反对招外国人,请让我们站同一条起跑线——用同样的面试题,拿同样的工资” 网友评论里有句话扎心:“外来人会真正认同我们的文化吗?相反,绝大部分是来抢占生存空间的……”这句话戳中文化认同的痛点,但也忽略了很多外籍人才的诚意。比如Mike的团队,去年帮公司解决芯片散热问题,省了500万成本——这样的“狼”,我们其实需要 我觉得K签证本身没问题,问题出在“配套没跟上”。欢迎外来人才,可以,但得先把“公平”写进政策:明确“同岗同薪”,要求文化培训,定期评估贡献。这样本土人才才会觉得“竞争是良性的”,不是“被抢饭碗” 你觉得K签证该怎么调整,才能既补缺口又稳人心?

![领导是好人,帮他及时止损了[捂脸哭]。](http://image.uczzd.cn/10752074699157095419.jpg?id=0)

![不怕老板没文化,就怕员工懂法[捂脸哭]。](http://image.uczzd.cn/1659239051094863286.jpg?id=0)