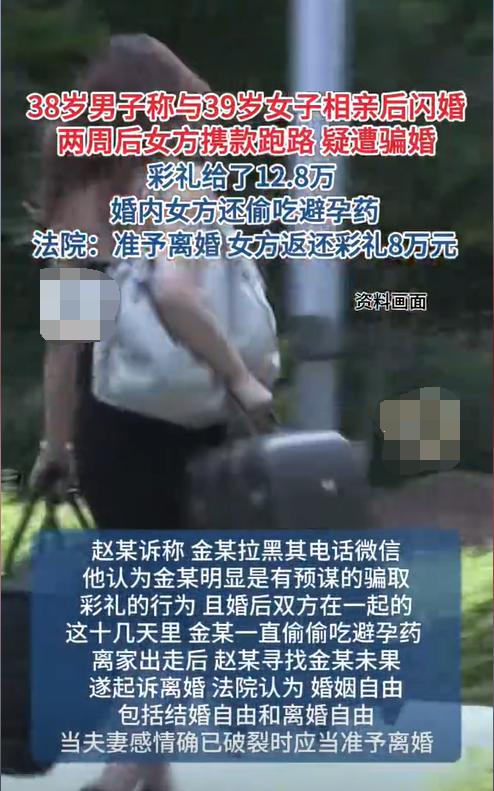

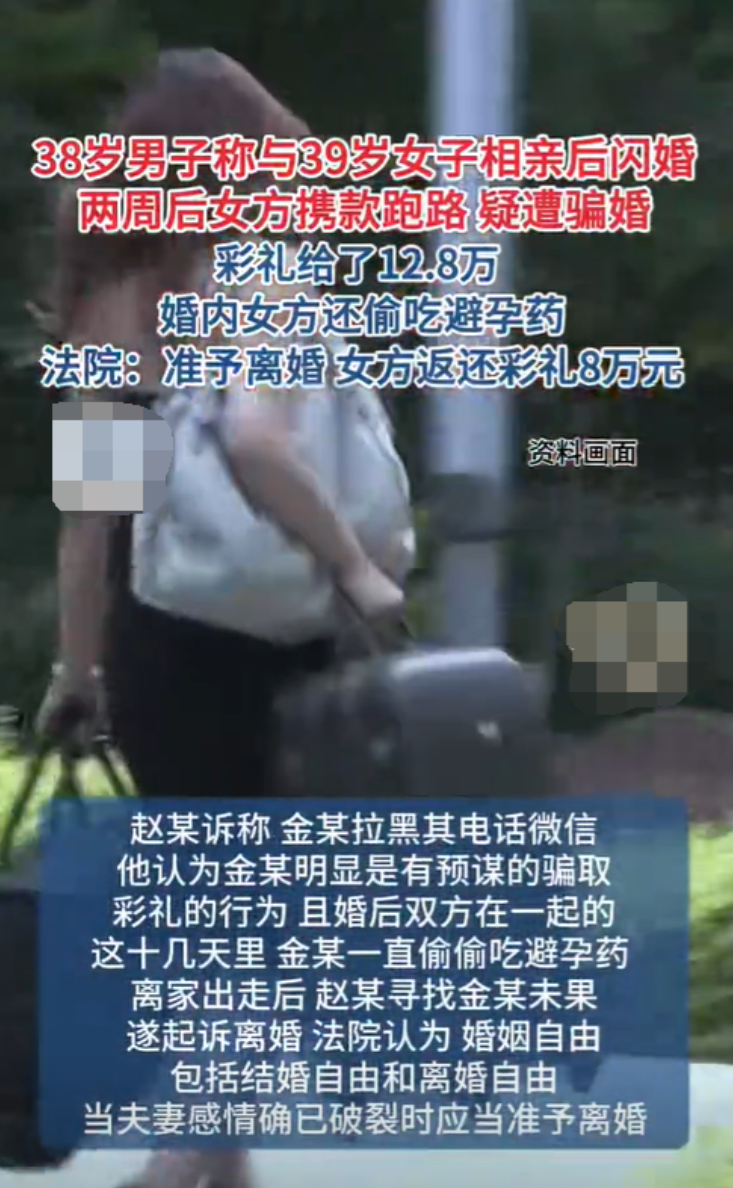

河南泌阳,38岁的赵某与39岁的金某,仅认识不久便在双方父母的催促下定亲、结婚。然而,婚后不久金某不仅拒绝生育,还在赵某外出打工时,拿走家中6000元现金离开,并直接将赵某拉黑。赵某怀疑自己被骗婚骗彩礼,遂向法院起诉离婚并要求返还12.8万元彩礼。然而,法院的判决结果却让他直呼无法接受。 今年5月初,赵某经人介绍认识了金某。两人年龄相仿,见面之后并未长时间交往,在双方家长的催促下,很快于5月8日定亲。按照当地习俗,赵某家通过媒人给了12.8万元彩礼和价值1200元的礼品。短短两个月后,赵某和金某于7月3日领取了结婚证,次日便举办了婚礼。 婚后,赵某迫切希望生孩子,屡次向金某表达愿望,但金某却并未配合。赵某毫不知情,实际上金某每次在事后都会偷偷吃避孕药。7月18日,赵某因工作外出,金某趁机将家中6000元现金拿走,直接打车回了娘家,还催促司机“快点开”。之后,她干脆将赵某拉黑,彻底失联。赵某请假回家寻找,意外发现家中藏有避孕药,由此更加确认对方婚姻动机存疑。 多次上门,赵某都未能见到金某。无奈之下,他向法院提起诉讼,要求判决离婚并返还全部彩礼12.8万元。然而开庭当天,金某并未出庭。法院根据《民事诉讼法》相关规定,依法进行了缺席审理。 关键法律问题在于,彩礼能否全额退还? 按照《民法典婚姻家庭编司法解释(一)》第5条规定,请求返还彩礼需符合三种情形:一是双方未办理结婚登记;二是虽登记结婚但未共同生活;三是婚前给付导致给付人生活困难。 在本案中,赵某与金某已经登记结婚,且有过短暂的共同生活。这意味着,除非能证明金某存在明显的骗婚行为,否则赵某要求全额返还彩礼难以得到支持。 庭审中,赵某虽坚称妻子骗婚,但并未提交充分证据证明金某在婚前就有骗婚的主观故意。法院综合考量二人共同生活的时间、金某的去向、赵某的主张,认定彩礼确有返还的必要,但不会全额支持。 令人意外的是,赵某在庭审过程中主动表示,如果法院能判决离婚,他愿意自降要求,仅要求返还8万元彩礼。法院最终判决:准予离婚,并判金某返还赵某8万元彩礼。 从法律层面看,这个判决背后有几个关键点: 首先,婚姻诚信原则的缺失。赵某与金某仅相识不久便草率结婚,婚姻缺乏感情基础。金某在婚后拒绝履行夫妻共同生育的约定,还携款离家,行为本身已体现出对婚姻关系的不负责任。法院认为其未出庭亦表明没有维系婚姻的诚意。 其次,彩礼返还的适用范围。《司法解释》强调“共同生活”是返还彩礼的重要考量标准。本案虽有短暂共同生活,但时间极短,且婚姻关系已名存实亡,因此法院支持部分返还。赵某若能提供更多证据证明金某存在骗婚故意,或许彩礼返还比例会更高。 第三,当事人让步的影响。赵某在法庭上的让步,实际上是法律诉讼中常见的策略。他以自降诉请换取快速离婚,反映出其真正目的已转向“尽快脱离婚姻”。法院在此背景下,也选择尊重其意愿,作出了返还8万元的判决。 这起案件在社会层面引发热议。有人感叹赵某“太冤”,明明可以拿回更多钱,却为了离婚忍痛割肉。也有人指出,这种“骗婚式收彩礼”的行为在一些地方屡见不鲜,如果不加以规范,可能会助长婚姻交易化倾向。 事实上,近年来不少案例都凸显出彩礼纠纷的复杂性。比如有的夫妻婚后数日即分居,男方要求返还彩礼却因有过“同居事实”而未能全额支持;也有女方确实存在隐瞒婚史、恶意骗婚的行为,法院才支持全额返还。 法律的价值不仅在于解决个案,更在于传递规则。彩礼的本质是婚姻习俗,并非买卖婚姻的筹码。《民法典》对彩礼返还作出限制,意在平衡婚姻自由与社会稳定,防止因经济纠纷引发更大的社会矛盾。 最终,赵某虽然拿回了部分彩礼,但依旧损失了4.8万元,也浪费了感情与时间。