研究美食多年,林卫辉一直主张用食品化学原理分析烹饪技术,小到一颗荔枝或者一把桂花,他都能挖掘出美食历史与科学依据。作为美食纪录片《风味人间》的美食顾问,他被称为“行走的美食工具书”。

这些年,他深切感受到预制菜正越来越多地出现在餐饮行业。“有时候,我也会买预制菜包回家烹饪。”作为美食作家,他试图以“科学+文化”的双重标准,梳理预制菜行业的发展路径和现存挑战。

他建议餐饮企业应当和公众坦诚沟通,将背后的烹饪科学、食品技术用通俗易懂的方式讲出来,超越简单的企业生产思维。

林卫辉图/受访者提供

把不同的“预制”装进了一个筐里

《中国新闻周刊》:你研究中餐多年,当下预制菜的发展是一种科技发展的结果吗?为什么会引发如此大的关注?

林卫辉:预制菜的发展,与现代食品工业、食品科学的进步密不可分,本身就是一种进步的体现。这也从一个侧面说明,传统的中餐正在通过工业化和科学化的路径寻求新的发展可能。

当前公众与从业者之间之所以存在观念上的巨大冲突,核心在于“预制菜”这个概念本身被混淆了,极易引起误解。事实上,任何形式的烹饪都离不开“预制”,也就是提前准备。随着生活水平的提高,我们对美食的需求出现了两极分化:一方面是追求效率优先,要求快速便捷;另一方面是闲暇时,追求极致的美味体验。但无论哪一种需求,都需要提前准备。为了效率,需要预先做好大部分工作;为了追求极致美味,有些菜品本身就需要长时间的预备烹饪。

现在的问题是,大家把所有这些不同层次、不同目的的“预制”装进了一个筐里,导致公众害怕工业制成品,甚至和烹饪中必需的准备工艺混为一谈。因此,讨论的基础一旦混乱,就自然会激化对立情绪。我们必须先把不同的烹饪形式,乃至背后不同的价值观理清楚,否则讨论就无法进行。

《中国新闻周刊》:你支持发展预制菜吗?作为消费者,你是否能接受预制菜?

林卫辉:我当然支持发展预制菜。任何能够满足不同消费层次需求且对社会无害的事物,都应该得到支持。预制菜的出现,是社会分工精细化、效率提升的必然结果,它能将人们从繁重的厨房劳动中解放出来,这是文明发展的方向。

作为消费者,我也能接受预制菜。有时为了方便,我也会买预制菜回家加热食用。其实我们家中常备的各种酱料,按照广义的概念,也属于预制菜的范畴,只是我们对它没有那么警惕而已。

我们真正要反对的,不是预制菜这种形式本身,而是商业上的欺诈和隐瞒。明明用的是加热料理包,却声称是“现炒”,问题的根源不在于“预制”,而在于是否诚实。

《中国新闻周刊》:预制菜在中餐中,目前渗透率还不高,你认为原因是什么?

林卫辉:我认为,目前预制菜在中餐中的渗透率其实已经很高了,尤其是在B端(餐饮企业端)。很多争议并非源于渗透率高低,而是源于中西方饮食观念的根本差异。

欧美消费者普遍能接受冷冻肉、冷冻蔬菜,而我们的美食观念深受农耕文明影响,对“新鲜”有着根深蒂固的追求。我们崇尚“不时不食”,喜欢新鲜的蔬菜、现宰的禽畜。这是文化中沉淀下来的价值观,必须得到尊重。不能简单地用欧美的标准来衡量中国的市场,更不能说我们不接受某种形式的食品就是“落后”的。

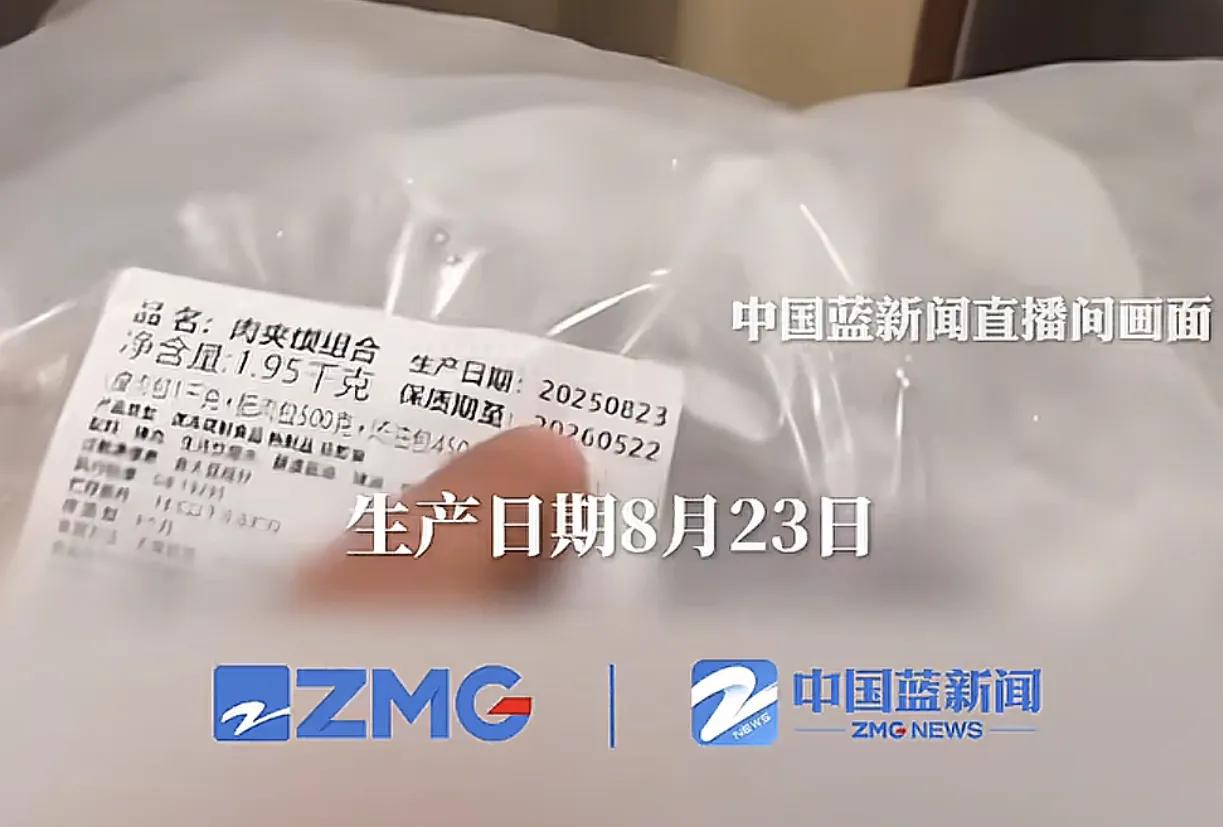

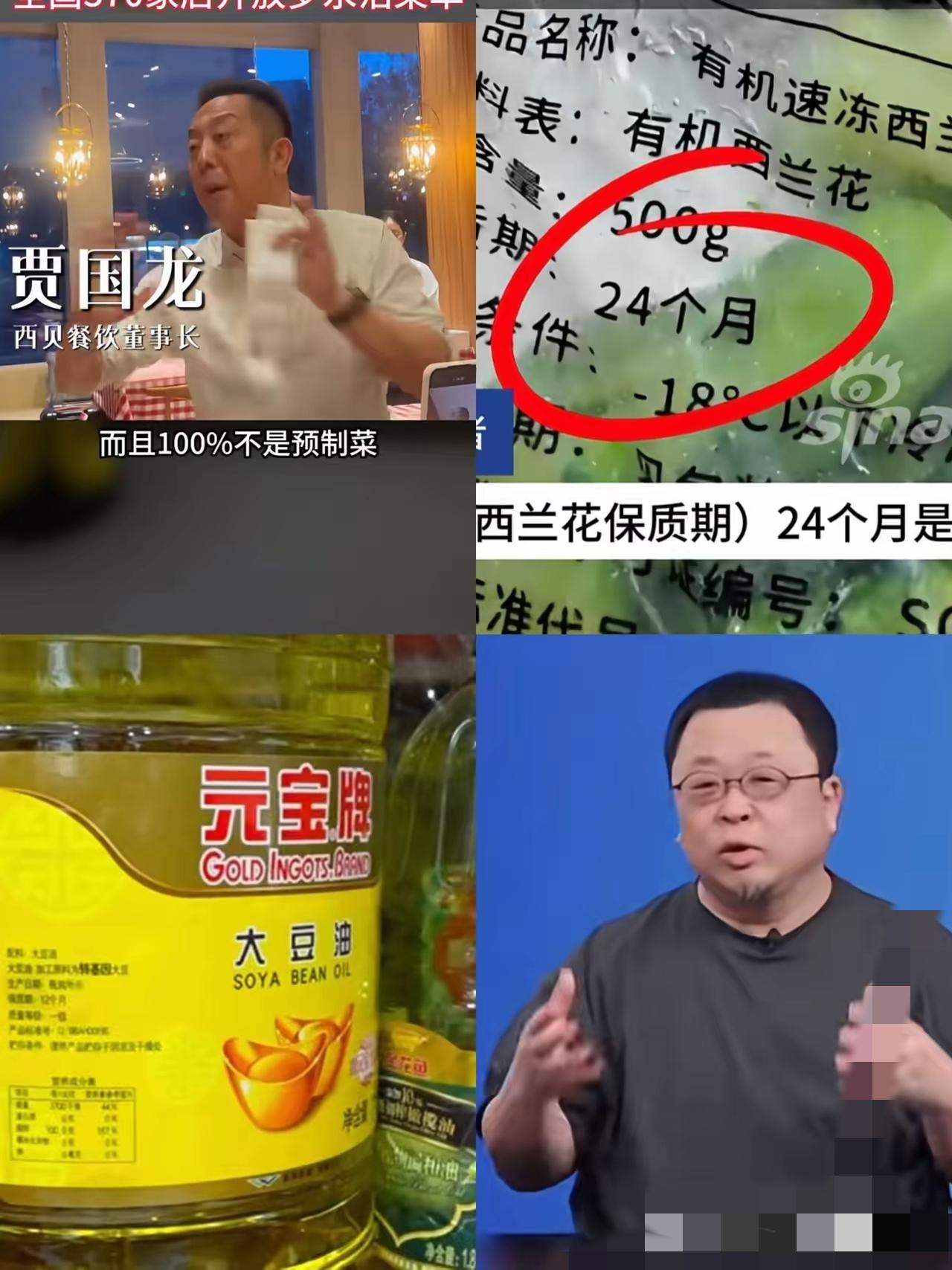

C端(消费者端)之所以表现出谨慎甚至反对的态度,核心原因在于“知情权”没有得到保障。消费者害怕的不是预制菜,而是“不知道我吃的是什么”。就拿冷冻西蓝花的讨论来说,假如有科学数据证明其营养和安全都没问题,那为什么不能明明白白地告诉消费者这是多久之前冷冻的?为什么要遮遮掩掩?这种不透明,才是导致公众恐慌和不信任的根本原因。市场行为应该是“一个愿打一个愿挨”,前提是“我买得明明白白”。

焦香和鲜活口感,极难被完美预制

《中国新闻周刊》:中餐很复杂,常说的八大菜系,哪些更容易被预制?哪些更难?

林卫辉:用菜系来划分哪个更容易或更难被预制,其实是一个很难回答的问题,甚至可能会陷入一种地域或菜系歧视的误区。因为中餐的审美是共通的,几乎所有菜系都对“锅气”“烟火气”和“风味”有很高的要求,而这些恰恰是目前预制菜难以满足的。

大家普遍认为川菜的调味复杂,似乎适合标准化,但一道经典的川菜同样讲究火候和“锅气”。同样,即便是一道炖菜,今天早上开始炖的和提前一个礼拜做好冷冻、今天再加热的,顾客的接受度是完全不同的。前者在公众认知里属于正常的烹饪准备,而后者才是他们警惕的“预制菜”。

问题的关键不在于菜系,而在于烹饪的核心审美要求。如果一道菜的核心魅力在于猛火爆炒带来的焦香和鲜活口感,那么它就极难被完美预制。如果它的风味主要来自长时间的炖煮和调味料的融合,那么它被预制的可能性就相对更高。但无论如何,预制菜在中餐的极致风味和美食体验上,目前都存在着难以逾越的缺陷。

《中国新闻周刊》:有一些地方菜系,例如川菜、湘菜和江西菜,都讲究猛火爆炒,是否更难被预制?

林卫辉:极度依赖猛火爆炒以激发“锅气”和“烟火气”的菜肴,是预制菜技术最难攻克的领域之一。不仅仅是湘菜或江西菜,几乎所有中式菜系里都有对这种烹饪方式的追求。新疆的大盘鸡,大家也希望是热气腾腾、现场烹制的,而不是简单拆袋加热后端上来的,这两种风味完全是两回事。

猛火爆炒的过程,不仅仅是加热,更是一个在高温下发生美拉德反应和焦糖化反应,瞬时产生复杂香气和独特口感的过程。这个过程对火候、时间、食材状态的要求都极为苛刻,差之毫厘,谬以千里。目前的预制技术,无论是在风味还原还是在口感保持上,都很难复制这种即时性和复杂性。

当消费者选择这类菜品时,他们期待的就是这种现场烹饪带来的独特体验。如果餐厅用预制菜来替代,即便口味上能做到几分相似,但在那种鲜活的“烟火气”上会大打折扣,这与消费者的期望值存在巨大差距,也最容易引发争议。

《中国新闻周刊》:有一些北方菜系中炖菜较多,对现炒要求更低,是否受预制菜影响更小?

林卫辉:这种看法可能是一种误解,不能简单地说北方菜系对新鲜度和现炒的要求更低。无论是南方还是北方,消费者对于美食的基本判断标准是共通的。

以炖菜为例,在餐厅里为了提高效率,一次性准备一个星期的鲍鱼或炖肉,从商业角度可以理解,但前提是必须让顾客有知情权。

实际上,影响消费者接受预制菜程度的,更多是经济发展水平和美食鉴赏能力的差异。经济越发达的地区,人们对美食体验的要求就越高,对预制菜的审视也越严格。随着大家美食鉴赏水平的普遍提高,无论南北,想要用预制菜来“蒙混过关”都会变得越来越难。

《中国新闻周刊》:粤菜有“不时不食”的说法,对食材的原味要求更高。预制菜对粤菜的影响是什么?

林卫辉:粤菜确实是受预制菜冲击和影响较大的菜系之一,因为它对食材的“生猛”和原味有着极致的追求。

一方面,由于用工成本和租金成本的不断攀升,许多面向大众、追求效率的餐厅,不得不更多地采用预制或半预制的出品方式。快餐式的粤菜馆,要求15分钟内上齐菜,吃完就走,这种模式不靠预制是无法实现的。

另一方面,那些追求极致美食体验的高端粤菜餐厅,依然会坚守传统,坚持现宰现杀,追求食材的最佳风味。它们服务的客群对价格不那么敏感,但对品质有极高的要求。

预制菜对粤菜的影响,不是单向的取代,而是在市场上划分出了不同的赛道。它满足了一部分人对效率的需求,同时也反向凸显了那些坚持传统烹饪技艺的餐厅的价值。最终,市场会根据不同的需求做出自己的选择。全世界的餐饮业都是如此,连锁品牌依靠规模化生存,而真正让顾客满意度高的,往往是那些用心经营的小店。

2023年7月18日,重塑广州“十大名鸡”品牌邀请赛在广州市旅游商务职业学校开赛,数十名“粤菜师傅”同台竞技,以鸡为主要食材,用粤式烹饪技法在规定时间内现场制作完成一道特色菜品。摄影/记者陈骥旻

不能利用信息不对称来误导消费者

《中国新闻周刊》:你在《寻味》一书中重点研究了很多西方美食,预制菜在这些美食中会广泛运用吗?

林卫辉:当然有,西方的食品工业体系非常成熟,预制菜的应用十分广泛,但他们的优势在于“把规则讲清楚”。

以美国的牛肉为例,他们会明确地告诉你,牛肉在宰杀后经过14天的“湿式熟成”,风味达到最佳。对于成本更高的“干式熟成”,他们也会解释清楚,因为水分蒸发会有约三分之一的损耗,所以价格更高。当这些信息都公开透明地告知消费者后,大家就能够理解并接受。

我们的问题在于,我们不愿讲、不敢讲,甚至不屑于讲清楚。我们文化里根深蒂固地认为“新鲜就是最好”,所以当商家使用解冻肉时,面对顾客的询问,往往会含糊其词,甚至谎称是新鲜的,这就是欺骗。

中西方在预制菜应用上的核心差异,不在于技术,而在于消费文化的透明度和商业伦理。有一些食材经过适当的“预制”处理(如熟成),风味确实会更好,但这需要建立在科学解释和坦诚沟通的基础上,而不是利用信息不对称来误导消费者。

《中国新闻周刊》:在你看来,预制菜应如何提升中国消费者的价值认同?

林卫辉:预制菜要提升价值认同,首要任务,也是最根本的一步,就是保障消费者的知情权,必须精准、坦诚地告知消费者产品的预制程度、优势和可能的不足。可以强调预制菜在品控和口味一致性上的优势,也可以宣传其在食品安全上的保障,这些都是它的价值所在。但绝不能隐瞒,更不能欺骗,尤其是一些专家论证说预制菜比新鲜的更健康,这就是胡说八道。

在公众知情权得到保障之后,任何科学手段的运用才有了意义。否则,在消费者眼中,一切不透明的技术都是“科技与狠活”。企业应该开放自己的中央厨房,就像开放农场一样,展示鸡汤是怎么熬的,风味是如何萃取的,保鲜技术是如何应用的。当大家了解了背后的科学原理,自然会多一分信任。