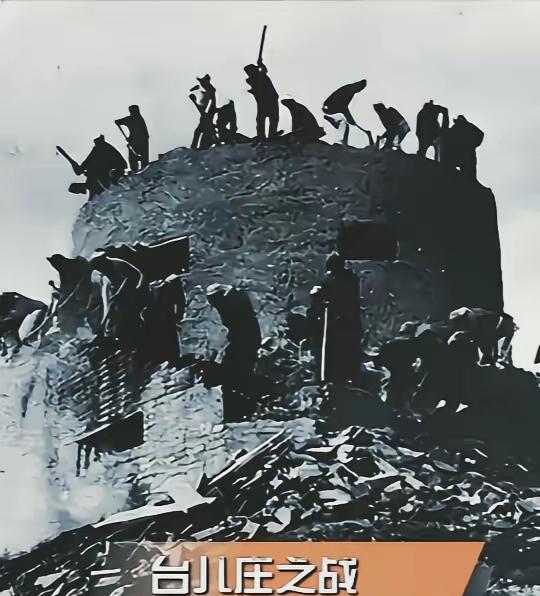

1938年,台儿庄战役,莫德宏下令把132名日军的衣服全部扒光,然后砍头,赶到的日军忍不住说了一句:“好狠的中国人!” 这场战斗发生在1938年春,是徐州会战的一部分,参战双方分别为日军第十师团和中国第五战区的精锐部队。 当时的国军,连打数场败仗,士气极为低落,台儿庄本是个小镇,却成为了中方必须死守的战略要地。 战斗持续了数十天,战况极其惨烈,白刃战、巷战、夜战轮番上演,双方投入的兵力不算特别庞大,但惨烈程度却超过以往许多战役。 尤其是中国守军,面对日军装备更优、训练更精的现实压力,几乎是靠意志在支撑。 在这样的背景下,莫德宏所处的部队曾在一次战斗中成功俘虏了一批日军士兵。根据史料显示,在当时的战场环境中,对于日军俘虏的处理非常棘手。 一方面,国军高层大多主张文明作战,主张对战俘实施人道主义处理;但另一方面,前线士兵和指挥官对日军的仇恨已经积累到极点。 日军在华北和华东地区的暴行在战场上传得沸沸扬扬,许多国军士兵亲眼目睹同胞被凌辱、屠杀,无法接受“宽待俘虏”这样的命令。 莫德宏的决定,正是在这个矛盾背景下诞生的。他选择对132名日军战俘实施极端惩罚,既是一种报复,也是一种示威。 从军事角度看,这种做法当然是违反战俘处理规则的,但当时的中国军队并未签署《日内瓦公约》,更重要的是,战场上根本就没有精细到那种程序的执行空间。 莫德宏的逻辑其实很简单:我要用极端的方式告诉对方,我们不是软柿子。这种行为不仅是对敌方心理的打压,也是在鼓舞己方士气。战场上士兵的士气往往决定胜负,而这种“以血还血”的行为,确实在当时产生了实际效果。 这件事在后来的国军内部引发了一些争议,有人认为这种行为是不必要的残忍,也有将领私下表示理解。而更有意思的是,日军对于这一事件的反应也十分微妙。 一些战后被俘的日军士兵在审讯中提到他们对中国军队的印象时,曾提到“台儿庄之后,我们开始意识到,中国军人也不是我们想象的那样懦弱”。这从侧面说明,莫德宏那场极端的处决,确实在心理上对日军产生了冲击。 我们今天回看这个事件,不能简单地用“正义”或“残忍”来评判。战争本身就是极端的产物,里面装不下太多道德的讲究。 莫德宏的选择,是一个战地指挥官基于当时混乱形势所做出的判断。他不是英雄,也不是恶魔,而是在那个特定历史时刻做出决断的普通人。历史不该只记住胜利者,也应该记住那些在边缘做出艰难选择的人。 对历史的尊重,不只是记住那些大人物、大胜仗,更重要的是理解那些被压在角落里的小人物的选择。 莫德宏或许不是一个“主角式”的人物,但他的行为,却在某种程度上浓缩了那个时代中国军人的愤怒与无奈。 我们不需要为他洗白,也不应该一口咬定他“残忍”,而是应该从中反思战争带来的极端性,以及人类在极端条件下可能做出的所有反常决定。 历史的意义,不在于评判,而在于理解。你可以不认同莫德宏的做法,但你不能否认,他确实曾在那场战火中留下了一个让人无法忽视的痕迹。