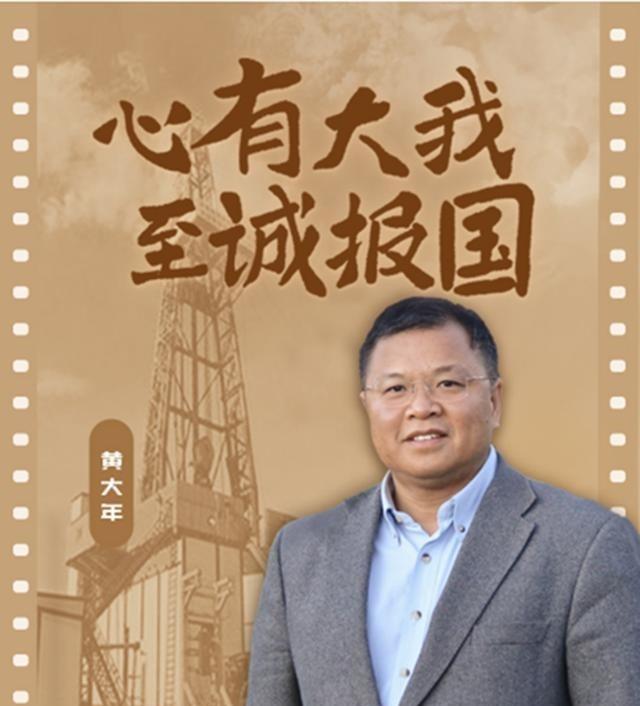

1996年,公费留学的黄大年加入英国籍,父母强烈反对,他说:“就算把我骂死,我也要加入英国国籍!”12年后,他突然卖掉英国别墅,决定回国。妻子犹豫,他直接撂下一句狠话:“要么随我回国,要么离婚!” 黄大年从小就怀揣报国之志,成长于广西桂林,求学于吉林大学,他始终希望能用自己的学识为国家做出贡献。 然而在上世纪九十年代,中国的深地探测技术与西方差距巨大,他远赴英国利兹大学攻读博士,想要掌握最前沿的科学。 可现实很残酷,因为是中国人,他被排斥在核心实验室之外,敏感设备禁止使用,关键研究不允许参与,他心中压抑已久,反复思索。如果得不到真正的知识,那出国又有何意义。 最终,他下定决心加入英国国籍,他知道这一步意味着舆论与亲情的巨大压力,果然,家人强烈反对,父母觉得这是背叛,亲戚也认为颜面无存。 他们打电话斥责他,甚至在外人面前感到羞愧,但黄大年并没有退缩,他将所有的情绪埋在心底,他明白这不是逃避,而是为了有朝一日能把真正的技术带回祖国。 拿到新身份后,他的科研之路豁然开朗,他顺利进入世界一流的实验室,接触到最先进的设备和机密项目。 几年后,他在剑桥一家高科技公司任职,带领数百人从事重力梯度仪和深海探测研究,年薪百万英镑,别墅和花园,外界眼中他过着风光无限的生活。 然而真实的情况却远非如此,他一方面拼命钻研技术,一方面省吃俭用,将积蓄寄回国内资助贫困学生。 家中堆满中文演算草稿,他坚持用母语推导公式,哪怕身处海外,他也从未忘记自己是中国人,他不与同事谈起这些事,只是悄悄记录下所有经验和成果。 2004年,父亲病危,他正主持深海实验,未能回国尽孝,2006年,母亲病逝,他依旧身在科研现场,没能见到最后一面。 母亲临终前留下一句话:可以不尽孝,但不能不尽忠。这句话击中他内心最深处,让他愈发坚定自己的选择,他意识到,唯有把所学带回祖国,才能告慰父母在天之灵。 2009年冬天,吉林大学发出一封邮件,请他回国支援国家战略需求,收到邀请后,他没有犹豫,英国别墅低价卖掉,妻子经营的诊所也一并转让。 他拒绝了国外机构开出的高薪,毅然踏上归国的航班,同事们震惊不已,许多人无法理解为何他要放弃优越的生活,但他心里清楚,这才是他多年来等待的机会。 回到祖国,他投身科研的姿态更加彻底,在吉林大学地质宫,他带领四百多人的团队,同时推进十九个科研项目。 每天工作到深夜,出差总是选择最晚的航班,哪怕身体已显疲惫,他也从不松懈,科研条件有限,进度却不允许拖延,他经常在机房里熬夜计算参数,高烧不退也坚持工作。 团队成员都知道导师要求严苛,却以身作则,他常说时间紧迫,多一天努力就能让国家少走弯路,五年时间,他带领团队完成了欧美二十年才能完成的任务。 中国第一台万米科学钻机“地壳一号”成功问世;无缆地震勘探系统投入应用;航空重力梯度仪实现重大突破,这些成果让中国的深地探测水平跻身世界前列。 他的努力不只体现在科研设备上,他培养了数十名博士和硕士,这些学生后来都留在国内科研岗位,继续延续他的事业。 他的研究成果改变了我国在海洋监测中的被动局面,让我国拥有了更加可靠的技术保障,外界曾惊讶地发现,国外航母在某些海域活动范围被迫收缩。 人们才意识到,黄大年带领团队的研究已对国家安全产生深远影响,2016年底,他在出差途中突然晕倒,检查后发现是胆管癌,病情已到晚期。 即便如此,他仍惦记着手头的科研任务,在病床上,他紧握着装满资料的电脑,叮嘱同事务必妥善保管,他说过里面的研究比他的生命更重要。 2017年1月8日,58岁的黄大年在长春离世,他最后触碰的是记录无数数据的笔记本,葬礼那天,寒风凛冽,却挡不住人们自发前来的脚步。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:人民日报海外版《归侨黄大年何以感动国人?》)

天行健地势坤

国士无双