1971年,一个蓬头垢面,穿着破烂烂的老乞丐,走到济南军区大院岗哨前问道:“哨兵同志,请问杨得志司令员在吗?” 哨兵立即警惕起来:“打听杨司令干嘛?这是军事机密,不能告诉你!” 他叫侯礼祥,也叫李祥。这个名字,在当年红军的队伍里,也是响当当的。 1928年。那时候的侯礼祥还是个湖北江陵的穷小子,家里穷得叮当响,十几岁就出来闯荡。兵荒马乱的,一个半大孩子能干啥?要不是在街头碰上个好心的地下党员,给了他一顿饱饭,指了条明路,他可能早就饿死在哪条不知名的巷子里了。 就这么着,侯礼祥跟着革命的队伍,一路从湖北打到了江西。他脑子灵,人也肯玩命,在战场上是块好料。很快,他就从一个普通士兵,干到了营教导员。也就是在那段时间,他认识了时任团长的杨得志。 那会儿,杨得志比他大不了几岁,俩人脾气也对付,在战壕里经常是你给我递个子弹,我给你包扎下伤口,是过命的交情。后来,就是那场九死一生的长征。侯礼祥跟着部队,爬雪山,过草地,什么苦没吃过? 强渡大渡河的时候,他是十八勇士之一, 抱着枪就往对岸冲。子弹嗖嗖地从耳边飞,好几次都差点见了阎王。有一次一颗子弹直接从他脖子那儿穿过去,血流不止,硬是挺了过来。腿上也留着弹片,一到阴雨天就疼得钻心。可以说,他这身子骨,就是一部活着的战争史。 这样一个人,九死一生跟着部队走到了延安,后来又跟着南征北战,怎么就混成了1971年那个蓬头垢面的样子? 这事儿,说起来也真是造化弄人。 抗战胜利后,侯礼祥因为身上伤病太多,组织上就批准他回老家养伤。走的时候,部队给他开了全套的证明文件,革命军人证、功劳证,装了满满一个皮箱。这在当时,比金条都珍贵,是他拿命换来的身份和荣誉。 可谁能想到,坏就坏在这个皮箱上了。 他回到老家,本想着等伤养好了再归队。可没多久,他那个装着所有证明文件的皮箱,被贼给偷了!这一下,侯礼祥彻底傻眼了。在那个没有电脑,没有档案联网的年代,没了这些证件,他就等于没了身份。你说你是红军,谁信?你拿什么证明? 更要命的是,解放后,因为他早年跟家里断了联系,又没有证明文件,在土改的时候,竟然被错划成了地主富农分子。 一下子从革命功臣,变成了被批斗的对象。这心里得多憋屈?他到处去申诉,写信给老部队,可信送不出去,送出去了也石沉大海。当年那些认识他的战友,不是牺牲了,就是天南地北,根本联系不上。 他就这么顶着个“坏分子”的帽子,在老家受了二十多年的苦。家里穷得叮当响,孩子们也跟着受牵连。当年的战斗英雄,成了村里人躲着走的对象。这日子,过得比在长征路上还苦。 直到1971年,他偶然在报纸上看到一则消息,济南军区司令员杨得志。 这三个字,一下子点燃了他心里快要熄灭的火苗。他想,这是他最后的机会了。于是,他揣上家里仅有的一点钱,扒火车,搭便车,一路要饭,从湖北跑到了济南。 这才有了开头那一幕。 哨兵看他可怜,又不像坏人,就把他安排到了军区招待所。杨得志司令员当时正好外出开会,哨兵就把这事儿给杨司令的秘书汇报了。秘书一听,也觉得这事儿蹊跷,但也不敢怠慢,就让侯礼祥写了份材料。 侯礼祥也识字,拿起笔,就把自己和杨得志当年的那些事,一五一十地写了下来。什么哪年哪月在哪条河边一起打的仗,哪个战友牺牲了,杨得志当时说了句什么话,他都记得清清楚楚。 几天后,杨得志开会回来,秘书赶紧把信递了上去。杨得志打开信一看,刚开始还皱着眉头,可越看脸色越凝重,看到最后,这位身经百战的开国上将,手都开始发抖了。 他猛地一拍桌子:“快!快去把这位老同志请来!不,我亲自去!” 在招待所里,两个白发苍苍的老人一见面,四目相对,半天说不出话来。最后,还是侯礼祥先开了口,颤巍巍地喊了一声:“杨司令……” 杨得志眼圈一下子就红了,一个箭步冲上去,紧紧抱住他:“老伙计!真的是你!你这些年,受苦了啊!” 两个加起来一百多岁的老人,就这么抱着,哭得跟个孩子似的。周围的人,看着这一幕,也都悄悄抹起了眼泪。 后来,杨得志亲自出面,给中央写信,派人去调查,终于帮侯礼祥恢复了名誉和红军的身份。组织上给他补发了工资,安排了住房,让他安度晚年。 一个英雄,差点就被历史的尘埃给埋没了。要不是侯礼祥心里那点念想没断,要不是杨得志还记着当年的那份情谊,这桩天大的委屈,可能就真的成了永远的遗憾。

用户10xxx97

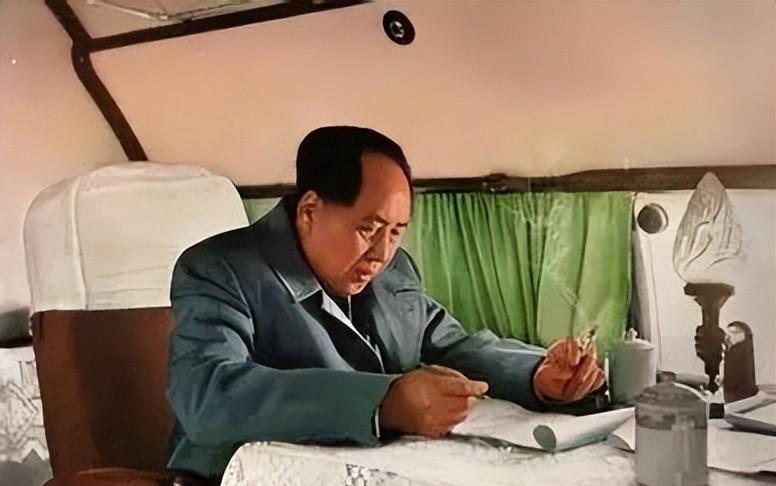

英雄有了归宿!