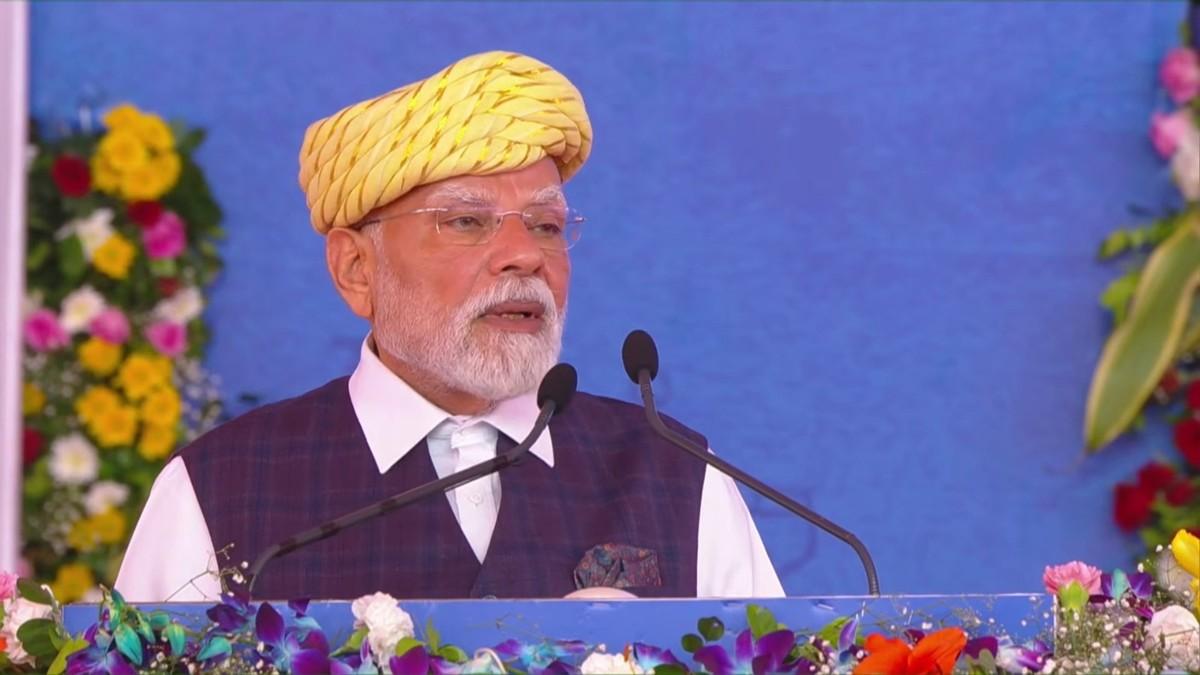

莫迪难得清醒:印度真正的敌人不是美国,不是特朗普,是印度自己 9月21日,古吉拉特邦,一场原本看起来例行公事的演讲,突然被莫迪点燃了火药味。他罕见地把镜头对准了自己人。“如果我们有敌人的话,那就是对其他国家的依赖。”这句话像一记闷棍,打在了印度所有还沉浸在“外部威胁”叙事中的人脸上。 这不只是语言上的转弯,更是一种战略上的回头。就在上个月,美国总统特朗普签署了一份行政令,对印度商品加征50%的关税。 从化工品到地毯,从虾到宝石,几乎把印度的对美出口主力一网打尽。8月当月出口额直接跌了15%,还没人敢预测10月会不会更惨。 但就是在这个节骨眼上,莫迪没有选择“反击美国”,反而直言“我们不能再依赖别人”。 过去几年,印度拿“Make in India”当口号喊,拿“中国+1”当剧本演。 可现实呢?印度制造业占GDP比重一度连15%都保不住,富士康在清奈办厂,手机壳良品率78%,连中国的及格线都摸不到。 孟买到德里的货运专列,平均时速32公里,还比不上中国的农用三轮。哪怕你再想走独立自主的路,基础设施和劳动力素质拖着你走不动。 而最要命的是,印度的军事系统,更像是个大号组装车间。 六成以上的装备依赖俄罗斯,连坦克的发动机都要靠进口。俄乌战争一打,零部件一断,印度的空军基地立刻进入“节能模式”。 “光辉”战斗机从上世纪90年代立项,拖到今天还在“预量产”。印度军方现在最怕的不是敌人入侵,而是供应链断裂。 在这种背景下,莫迪突然“清醒”了一次。他那句“我们不能拿子孙的未来去冒险”,说得不只是造船业,也指向芯片、指向芯片制造设备、指向印度整个工业体系的空心化。 50年前印度能造船、能出口,现在连国内航运的95%都交给了外国船东。每年支付出去的航运费,跟国防预算差不多,这是哪个正常国家能接受的现实? 可这不是外敌造成的,这就是印度自己选出来的路。莫迪这回不甩锅了。他知道,如果再拿“美国施压”做借口,老百姓这口气压不住了。 毕竟,特朗普在电视上说得清清楚楚:你们买俄罗斯石油,我们就加税。你要是还把这当作“打压印度崛起”,那就是自欺欺人。 问题的根子,在国内。印度企业不愿意投研发,政府补贴不到位,政策三天两头变,今天鼓励投资,明天查税稽查。 2025年上半年,印度商业环境全球排名跌到第73位,甚至比不上越南。你想让外资来,可外资怕你两年换三次政策。 你想发展制造业,可工厂一天停电8小时,谁敢把自动化产线放你这? 莫迪这次讲话最大的变化,不是承认困难,而是承认“敌人不是外部的”,而是“制度的缝隙、结构的漏洞”。 过去十年,莫迪习惯于把失败甩给“前朝”,把问题扔给“国际环境”,而现在,他必须自己接住了。 尤其是“对华产业替代”政策推了五年,成效寥寥。限制中资企业、查税、拒签证、加关税、发补贴,几乎所有操作都试过了。 可到头来,该在中国产的还是在中国产。你把中企赶出去,能不能接得住?答案是:大概率接不住。 富士康在印度的产能利用率不到六成,一边建厂一边裁人。谁也不是傻子,资本要的是效率,不是民族主义。 莫迪自己其实知道这一点。他说:“我们要修好自己的屋子。”这句话说得很重,但也很准。这个屋子不是别人炸的,是自己几十年政策摇摆、投资不足、教育失败盖出来的。 印度大学每年培养几百万工程师,可真正能进车间、能进实验室的,不到一成。你想发展芯片制造,没有高端人才,靠谁?靠祈祷吗? 莫迪这次讲话,也许是一次战略反思的信号。印度不能再靠外部敌人来维系内部团结了,也不能再靠口号来掩盖工业空心化的现实。 真正的敌人,不在白宫,不在北京,也不在莫斯科,而是在新德里的每一份不愿改革的文件里,在孟买每一条老化的输电线路上,在每一个“差不多就行”的教育项目里。 这不是一场演讲能解决的问题。可如果连面对问题的勇气都没有,那印度连做梦的资格都没有。 莫迪这次说得很清楚:“我们不能任由他人摆布。”但如果你不改自己的制度,你就永远只能被别人摆布。 敌人,不在别人的办公室里,而在自己制度的缝隙中。这种话,讲的人少,听得进去的人更少。