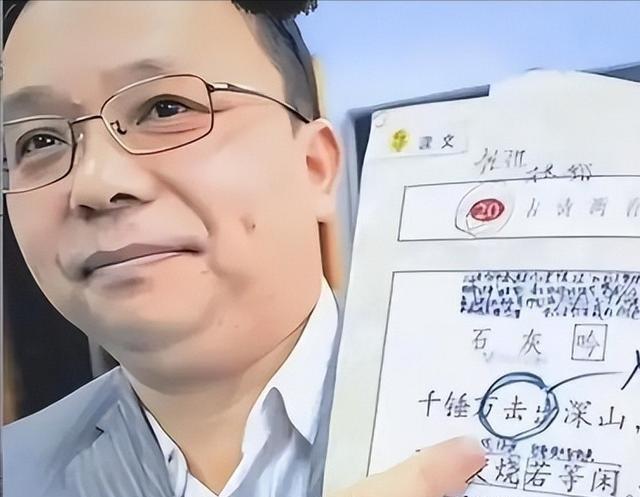

他叫彭帮怀,“毒教材“吹哨的第一人,在教材纠错苦缠14年,22场官司,一次都没有赢过,但仍旧初心不改,被誉为教科书的守护者。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 他叫彭帮怀,一个普通得不能再普通的小学语文老师,若不是2022年那场教材插画风波,他的名字或许依然无人知晓。 但在那之前,他已经用十四年的坚持,把自己耗进了二十二场官司,结果很残酷,没有一场胜诉,可他却始终没有退下,人们说他是吹哨人,也说他是守护教材的孤勇者。 这一切,最初源于一个再平常不过的课堂瞬间,那天,他在批改学生作业时,发现一个孩子在省略号的写法上出错,他刚想批评孩子粗心大意,却被对方委屈地辩解:“书上就是这么写的。” 彭帮怀一愣,翻开教材细看,果然如此,顺着这一条,他继续检查,结果让他瞠目结舌——几本教材里,竟然密密麻麻有六十多处错误。 有的是标点混乱,有的是语句别扭,甚至连作者名字都写错了,想到这些书是孩子们认知世界的第一课,他心里像被针扎了一样。 一开始,他选择最温和的方式,他写信给出版社,详列出自己发现的问题,可得到的不是重视,而是冷淡甚至不耐烦。 电话那头的工作人员语气生硬,最后干脆推脱到审定机构,可这些机构大门紧闭,外人根本无从进入,一次次被拒绝之后,他终于决定走上法律途径。 2010年,他把出版社告上法庭,那是他第一场官司,满怀希望,抱着厚厚一摞证据走进法庭,然而结果却让人失望:法院以“认知差异”为由,判他败诉。 没有权威鉴定,没有明晰法律条款,教材错误很难被认定为违法,就这样,他一败再败,官司越打越多,结果却始终如一。 二十二次庭审,二十二次败诉,代价却是真实的,他为了维持诉讼,卖掉了车,甚至抵押了房子,朋友劝他放弃,说这是无谓的消耗,家人也担忧他的身体和精神。 妻子一度支持他,但当看到家里的积蓄被一点点掏空,不得不问一句:“真的值得吗?”彭帮怀只是摇头,说:“教材错了,影响的是孩子的一生。” 在那些夜晚,他常常一个人坐在台灯下,把不同版本的教材堆满桌子,一条一条地标注、比对,写下一页又一页笔记。 他不是不知道结局会怎样,可他仍旧要让这些问题被看见,他明白,官司未必能赢,但沉默意味着孩子们还会继续在错误中学习。 他的坚持终于在社会上激起了一丝涟漪,尤其是2022年,当教材插画问题引发全国争议时,人们才意识到,这个河南老师并非在无理取闹,他十几年的较真,原来是最早的警钟。 那一年,公众的愤怒和质疑汇聚成舆论风暴,家长、媒体、学者都开始追问教材背后的审查流程与责任机制,人们终于看见了彭帮怀十四年来的孤独抗争。 教材错误之所以顽固存在,一个深层原因在于制度,自从“一纲多本”政策推行,版本增多,审查环节却并未跟上。 出版社之间的竞争夹杂利益,审核标准模糊不清,责任主体互相推脱,当问题被指出时,他们往往选择悄悄修改,却从不公开承认,于是彭帮怀一次次的诉讼,换来的只是沉默和回避。 他并非没有怀疑过自己,有人骂他偏执,有人说他想出名,可当学生拿着教材上的错字来问他时,他心里便有了答案。 孩子们是最单纯的,他们相信书本,相信老师,如果教材都不可靠,老师该如何面对孩子的眼睛? 这些年,他的身影也影响了一群同行,在一些教师群体里,不少年轻人因为他的坚持,开始主动审视教材,记录发现的问题。 他们或许还没有勇气走上法庭,但至少开始发声,渐渐地,这股微弱的力量汇聚在一起,形成了舆论压力。 在教材插画风波后,有人邀请他担任顾问,他没有要钱,只提出一个要求:认真对待每一本教材。 他说:“教材是孩子的第一课,不容马虎。”他并不想成为英雄,他只是希望有一天,孩子们翻开课本,能看到干净、准确、无可挑剔的知识。 如今,他的头发已经白了许多,但依然还在教书,有人问他后悔吗?他回答:“输了官司不要紧,重要的是让问题浮出水面,我没输良心。” 十四年的坚持,二十二场败诉,他没有得到一纸胜诉判决,却赢得了人们的尊重,教材守护者,这个称号不是因为他成功改变了什么,而是因为他从未选择退缩。 在一个普通老师的肩膀上,我们看见了教育的良心,也看见了一个人对未来世代的担当。 彭帮怀的故事告诉我们,教育无小事,哪怕是一个标点,一个错别字,也可能悄无声息地影响一代人。 面对错误,最可怕的不是指出它的人太执拗,而是所有人都选择沉默,如果没有这样的“吹哨人”,我们或许永远都不会知道,那些最权威的课本里,潜藏着多少不该有的瑕疵。 他可能是一个输家,但他更是孩子们看不见的守护者,正是这些看似孤独的坚持,构成了社会真正的底色。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:央广网——彭帮怀为语文教材纠错10年不弃:“教科书的事都是大事”