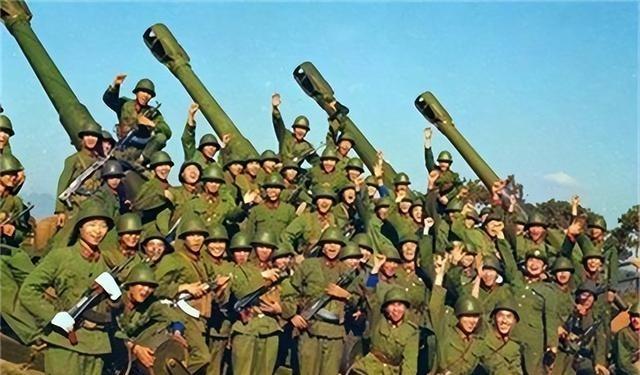

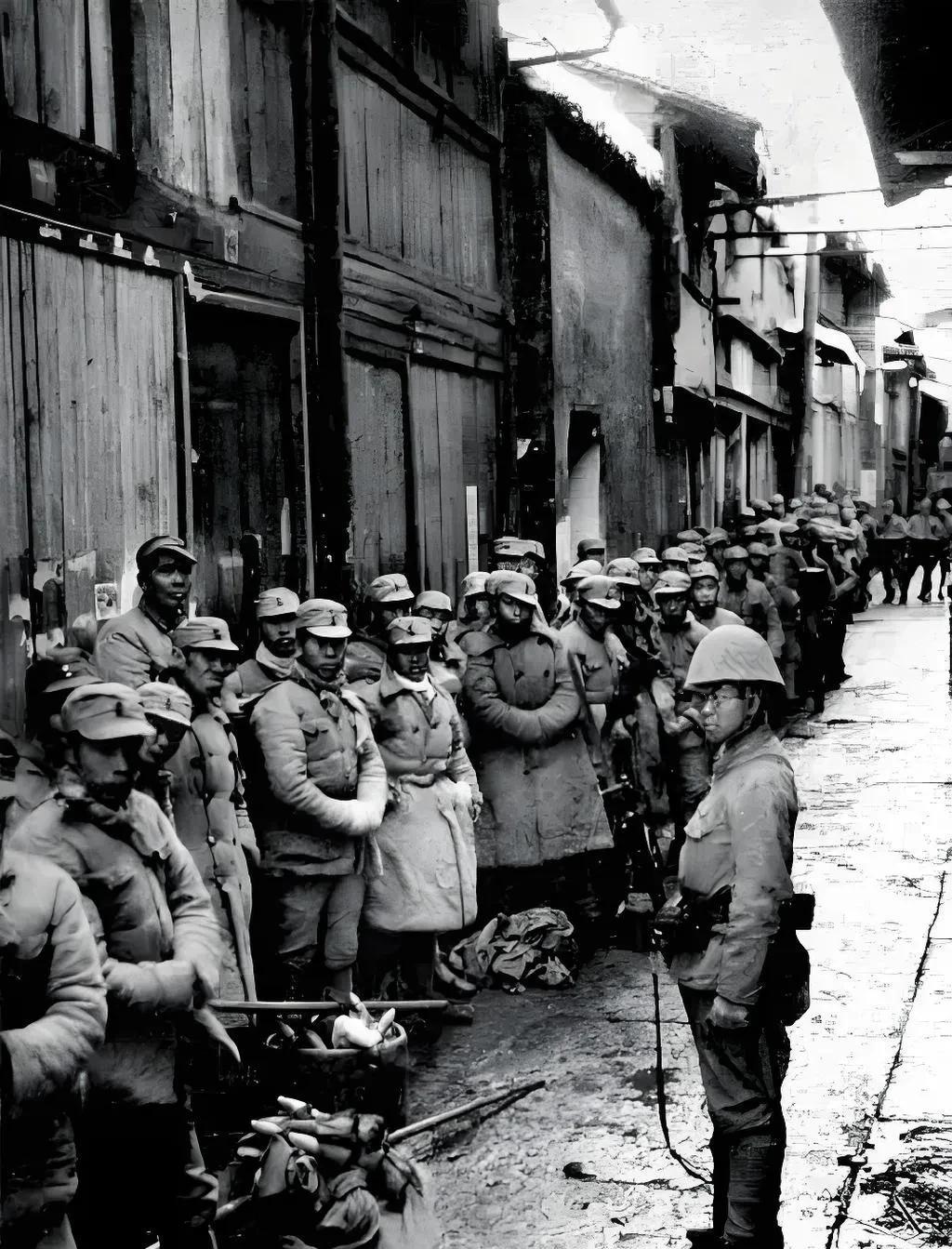

1960年南京307兵工厂热火朝天造出近千门56式160毫米火炮,谁承想刚出厂就被编入战备库吃灰。这把沉睡二十年的“铁扫帚“直到八十年代两山轮战才擦亮锋芒——炮弹划着高抛物线翻越山脊,直接将越军反斜面工事砸得土石飞溅。 1986年6月30日下午,老山战场的空气仿佛凝固了,八里河东山南侧的丛林深处,越军55号阵地隐在岩壁后,士兵们正蜷缩在混凝土工事里,擦拭着步枪,等待夜幕降临。 突然,一声尖锐的啸叫撕破天际,炮弹如陨石般从天而降,砸中一个屯兵洞口。 爆炸瞬间,土石崩飞,洞顶坍塌,尘烟冲天而起,夹杂着碎石和惨叫。无线电里传来越军慌乱的报告:四十人瞬间没了影踪。这不是普通的炮击,而是那门沉睡多年的巨兽——56式160毫米迫击炮,终于在南疆山地苏醒,砸出了它的第一记重锤。 谁能想到,这门炮的第一次“亮相”早在二十八年前,就让对岸的金门守军魂飞魄散。1958年8月23日清晨,福建沿海的炮声如雷鸣般炸响,解放军集中数百门火炮,向金门岛倾泻弹雨。 其中,几门新鲜出炉的56式160毫米迫击炮藏在阵地后,炮手们费力抬起41公斤重的炮弹,塞进炮尾,汗水顺着脸颊滴落,混着火药的焦味。 炮管微微上仰,瞄准镜锁定岛上隐秘的山后碉堡。击发瞬间,炮口喷出橘红火舌,后坐力震得地面颤抖,弹丸划出高弧,翻过海峡,直奔目标。 金门岛上,当时刚上任的国民党第九师师长郝柏村正巡视阵地,海风带着咸湿味扑面而来。他回忆起那刻:岛屿摇晃如地震,弹坑深达一人多,山背后原本安全的工事瞬间被夷平,钢筋扭曲暴露,士兵们从碎石中爬出,脸上布满灰尘和惊恐。 起初,他们误以为是原子弹,尖叫着四散逃窜。郝柏村下令士兵钻进更深的掩体,却发现这炮弹的抛物线太诡异,寻常105毫米榴弹炮的平直轨迹根本比不上,它像死神的镰刀,专挑反斜面下手。爆炸碎片覆盖半个篮球场大小,杀伤力让美援装备都黯然失色。 那天,解放军首轮炮击就毙伤六百余人,包括三名中将副司令,郝柏村的防线被撕开一道口子,心理阴影从此挥之不去。 可这门炮的命运却从巅峰直坠谷底。生产它的是南京307兵工厂,那年头,车间里机器轰鸣,苏联专家手把手教工程师调整模具,熔铁倾倒入模,冷却后敲击检验裂缝。炮身近三米长,重逾一吨,组装时技师拧紧螺栓,测试击发机构,每一步都像在锻造钢铁巨兽。 到1960年,近千门下线,本该奔赴前线,却因太笨重吃灰。部队试用时,士兵们拖拽炮车,轮子深陷泥泞,多人拉绳才挪动一步;拆卸抬升组件,得半小时,零件散落一地。 在中印边境的崎岖山道,炮车滑坡,士兵们用肩扛住,汗水浸透军装,行军延缓数小时。六十年代末,机械化浪潮来袭,这头“铁牛”跟不上节奏,生产线停摆,仓库里灰尘堆积,炮管生锈,空气中弥漫铁腥味。 它就这样蛰伏二十年,成了时代遗弃的尴尬产物——威力如锤,却机动如龟,苏联大炮主义在中国山地战场上撞了壁。 悬念在1984年老山战役拉开帷幕时解开。越军山脊后筑起混凝土堡垒,普通炮弹够不着反斜面,步兵推进寸步难行。边防部队从仓库挖出这些老家伙,炮手们刮去锈迹,润滑弹簧,瞄准镜下丛林摇曳。 炮位选在山脚隐蔽处,挖坑固定底盘,两人合力抬弹塞尾,动作生涩却默契,一分钟勉强三发。发射时,啸叫划过峰顶,弹丸坠落工事,爆炸震撼山谷,墙体碎裂,钢筋弯曲,碎片洒落坡面。越军士兵闻声钻出掩体,脚步踩碎草叶,却避不开弹幕,工事顶棚坍塌,压埋设备,阵地成废墟。 那场八里河东山战斗,更是高潮。兰州军区部队的两门56式炮,架在天保口岸西北侧,公路边弹药箱堆积,炮手擦汗转动手轮,调准角度。 下午三点,齐射开始,40发弹丸呼啸而出,一小时多钟,摧毁多个火力点。第二发精准命中屯兵洞,烟尘四起,残骸散布。越军无线电乱成一锅粥,上报伤亡时,声音颤抖:四十人全没了。 炮管发烫,士兵用湿布包裹,蒸汽升腾,间隙中检查底火,确保下轮覆盖。步兵借势推进,丛林中枪声渐稀,越军工事瓦解,坡面布满弹坑,空气中硝烟久久不散。 这“红色重锤”虽射速慢,转移阵地费劲,却成了丛林攻坚的利器,支援步兵撕开防线。 轮战结束后,这些炮渐退役役,移入博物馆,玻璃柜中炮身斑驳,标签记下生产年份。参观者驻足,影子投下,忆起那抛物线背后的血汗。 但它的遗产延续至今,我军如今装备PBP172式120毫米自行迫击炮,底盘猛士3型,火控系统精准,自动装填,一打就跑,射程超10公里,机动性翻倍。科技洗礼下,重锤变轻灵,却永记那段山地传奇。