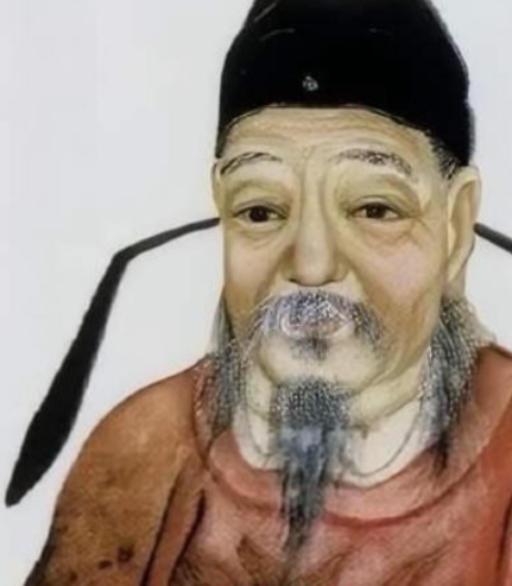

元朝文学家姚燧 70 多岁时,侍妾侍奉他沐浴后,宠幸了她,谁知第二天,侍妾说:“您已年迈,倘若我就此身怀有孕,恐怕会被家中怀疑,不如您留个证物给我吧!” 这件证物后来果然救了她。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在元代的文坛上,姚燧的名字一直被人们记住,他生于1238年,自幼丧父,由伯父姚枢抚养成人,姚枢是元初著名的大儒,对他的教育极为严格。 姚燧少年时跟随许衡研习儒学,打下了深厚的学问根基,成年后进入仕途,历经四朝,官至翰林学士承旨、集贤大学士。 无论在地方还是朝廷,他都以清廉著称,断案公正,办学育人,被人称为德行高洁的士大夫。 到晚年,他辞官归隐洛阳,把精力放在读书和写作上,留下了大量诗文和散文,汇集在《牧庵集》中,成为研究元代文学的重要资料。 在这些为人熟知的成就之外,他的私人生活里有一件小事,后来被人们反复传颂,这件事发生在他七十多岁时,那时他已退居家中,日子过得宁静,府里有几位侍妾,都是因家道中落而被收留的女子。 她们日常负责起居,也会在他沐浴时服侍,一次,他在宅邸中洗浴,年纪尚轻的侍妾细心为他梳理头发,这位侍妾本性温婉,因家庭没落而寄人篱下,格外小心谨慎,那一夜,他们之间有了关系。 到了第二天清晨,侍妾表现出极大的忧虑,她担心自己若怀有身孕,会引来府中其他人非议。 毕竟在一个讲究名声与家族清誉的社会里,一个年轻侍妾若没有凭证而挺着身孕,很容易被怀疑私通,甚至可能被逐出府门,对于她而言,这不仅是名节问题,更关乎生存。 姚燧听到侍妾的顾虑后,心里十分明白,他在官场打拼几十年,最清楚人言的厉害,如果任由谣言滋生,哪怕是出于无端猜测,也可能让一个女子陷入无法自证的境地。 想到这里,他决定为她留下一份可以作为证据的东西,他拿起笔,在侍妾的贴身衣物上写下了一首诗。 这首诗既表达了他年老之际的感慨,也表明了对侍妾的体贴和对可能出现的孩子的认可,字迹苍劲,落墨果断,没有丝毫含糊,对于侍妾来说,这就是最重要的凭证。 没过多久,姚燧去世,享年七十六岁,府里挂起白幡,气氛沉重,随着时间推移,侍妾的身形逐渐显怀,府中的人开始议论,有人质疑她的清白,怀疑这个孩子的来历。 正当她处境岌岌可危时,她拿出了那件衣物,上面清晰的笔迹无可辩驳,姚家的子弟认出是姚燧亲笔,再也没有人敢说她一句不是,她因此得以在府中安心居住,孩子也顺利出生并成长。 这件事看似只是家庭琐事,却折射出元代文人生活的另一面,姚燧不仅是一位写文章、修史书的大学者,他也懂得在生活中为身边弱小的人留一条退路。 那首题在衣物上的诗,不仅仅是感情的表达,更是责任的体现,对一个地位卑微的侍妾来说,它意味着安身立命的保障。 从文化角度来看,这一小小的举动说明了诗文的另一种价值,在今天,人们往往把古代文人的作品当作纯粹的文学欣赏对象,但在当时,文字还能发挥极其现实的作用。 它既是情感的寄托,也是凭证和保障,姚燧把诗作为信物,化解了未来的矛盾,把文人的浪漫与现实的谨慎结合在一起,这种结合既有温情,也充满智慧。 故事的影响远不止在家庭层面,侍妾所生的孩子后来被姚家承认,名正言顺地写入家谱,这个孩子在府中长大成人,也继承了文人的风范。 这让人看到,姚燧的远见不仅救了侍妾,也为家族的延续留下了一份血脉,这种对未来的考虑,是一个士大夫应有的担当。 后人评价姚燧,常说他一生清正廉洁,不徇私情,实际上,从这段轶事中也能看到,他不仅在仕途上坚持原则,在家庭事务上同样秉持责任心。 他没有把侍妾当作可以随意处置的人,而是以一首诗赋予她尊严和保障,这种做法让人看到他内心的仁厚,也让人理解为何他能在文坛和仕途上都留下口碑。 这个故事流传至今,依旧让人有所感触,在一个等级森严、讲究名声的时代,一个弱女子若无凭证很可能会被轻易抹杀掉清白,姚燧用自己的智慧替她留下一条生路。 这不仅是个人的善意,也是一种社会经验的体现,人们常说读书人清高,其实真正的士大夫懂得用学问解决现实问题,才显得更有价值。 今天再来看这段往事,我们会觉得文字的力量远远超越了书本,它能成为证据,能化解纷争,能保护弱者。 姚燧晚年的这首诗,证明了文学不只是雅致的装饰,更是生活的武器,对于后人来说,它提醒我们要珍惜文字的价值,也要学会在面对复杂局势时展现仁心与责任。 姚燧的一生,是清正官员的一生,也是文化传播者的一生,这段轶事只是他众多经历中的一小部分,却最能体现他的柔情与智慧。 人们记住他不仅因为他写下了许多优秀的诗文,还因为他在一个女子最无助的时候,选择了给她一份护佑,这份心意穿越几百年,依旧能让人感受到温度。 信源:洛阳网——元代文学家姚燧:文有建树 为官清廉