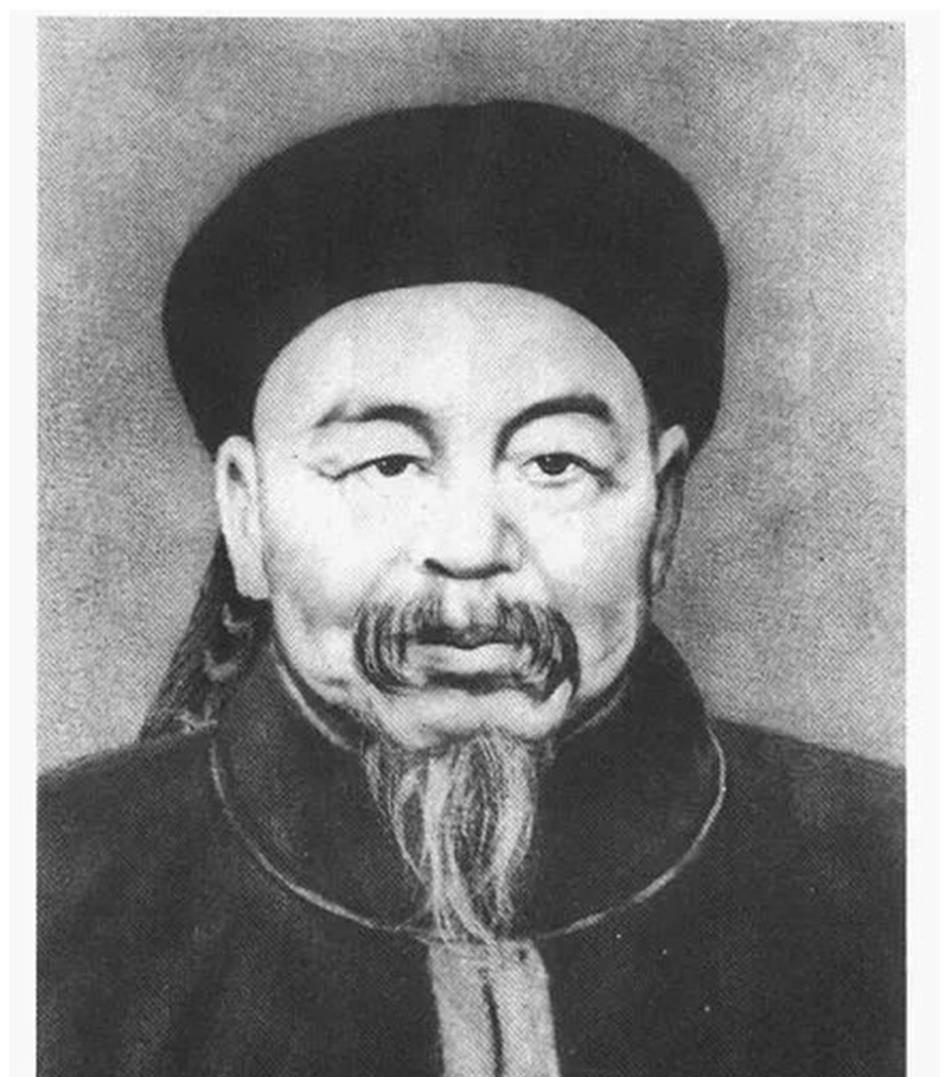

左宗棠死后,朝廷清点其留下的遗产,发现房产9处,白银两万五千两,一品大员就留了这么点“家当”,这在当时可谓是凤毛麟角。 和左宗棠形成鲜明对比的,是他的同僚李鸿章。 李鸿章死后留下的财产,按照最保守的说法,也有一千万两白银,足足是左宗棠留下的遗产的四百倍。 即便那些官阶比左宗棠低得多的道台、知府之类的官员,死后留下的家产也大都比他丰厚不少。 这样悬殊的差距,让人们对左宗棠的钱财去向充满了疑惑。 左宗棠真的穷吗?答案很明显是否定的。事实上,他的年收入足以让当时绝大多数人都望尘莫及。 作为一品官员,左宗棠每年的基本俸禄不高,只有几百两,但清朝当时有“养廉金”,以左宗棠的级别,每年可以拿一万六千两以上。由于左宗棠是“总督”,每年还有一万两以上的给类“补助”。 但从正当收入来看,左宗棠每年就有二万六千多两。 左宗棠在率领军队在西北作战及后来收复新疆,经手的军费用度超过了六千万两。当时,清军的将领从军费中谋取私利几乎成了不成文的规矩,朝廷对此都是睁一只眼闭一只眼,不会过多追究。 但左宗棠却始终坚守自己的底线,从未动过军费里的一分一毫。 长期在华生活的原美国军官、学者贝尔斯在他的回忆录中,专门提到了这件事:“在所有针对左宗棠的指责里,唯独没有贪污公款这一项,就算是左宗棠最顽固的对手,也从来没能指责他从公款里私吞过一个铜板。” 不过,就算不贪占,左宗棠的收入也很高,那他的钱财到底用在了什么地方呢? 左宗棠出生在湖南湘阴的一个贫苦家庭,从小就尝尽了生活的艰辛。20岁的时候,他考中了举人,可在那之后的科举考试中,却屡屡受挫,始终没能考中进士。 无奈之下,左宗棠只好回乡,还给自己取了个 “湘上农人” 的名号。一直到 49 岁,左宗棠才正式踏入仕途,一步步晋升为封疆大吏。尽管后来身居高位,但早年艰苦的生活经历,让左宗棠始终保持着勤俭节约的习惯。 左宗棠对家人非常 “小气”,对自己更是节俭到了极点。冬天接待客人的时候,他经常只穿一件布面的皮袍,因为衣袖经常和书籍、纸张摩擦,很容易破损,他就特意让人做了一副套袖套在外面,他的门生还开玩笑地把这副套袖叫做 “宫保袖”。 有一次,左宗棠的夫人周氏曾经当面质问他:“你每年有这么多收入,为什么只给家里寄 200 两银子?左老三,你老实说,钱都花到哪里去了?” 左宗棠的回答很简单:“现在时局艰难,军队已经拖欠军饷七个多月了,我实在不忍心多给家里寄钱。” 和对家人的 “小气” 形成鲜明对比的是,左宗棠在帮助别人的时候却非常慷慨。他的下属刘典去世后,左宗棠考虑到其家里老小以后的生活问题,就一次性给了刘典的家属六千两银子作为抚恤金。 左宗棠的长子左孝威在京城参加科举考试的时候,左宗棠特意让儿子到钱庄取一千两银子,设立一个 “助学资金”,用来资助那些家境贫寒的湖南籍考生返乡的路费。 左孝威一开始没把这件事当回事,随便找了个同学代替自己去取钱。左宗棠知道这件事后,专门写信严厉地批评儿子:“这样的事怎么能随便托付给别人去做呢?” 在福建任职期间,左宗棠听说鱼雷、水雷的威力很大,对提高海军的战斗力有着非常重要的作用。当时朝廷的军费很紧张,没办法及时拨款购买。 左宗棠为此非常着急,拿出自己的钱,买了一批鱼雷、水雷装备给海军。这种 “公家的钱不够,我自己来补” 的做法,在当时的官场中是极为罕见的,很多官员对此都觉得无法理解,甚至还有出言讥笑者。但左宗棠却认为,这是自己作为朝廷大臣应该尽的责任。 左宗棠一生积累的财富,就这样被他一点点地 “分” 了出去。他用自己的实际行动,完美地诠释了 “身无半亩,心忧天下” 的人生追求。