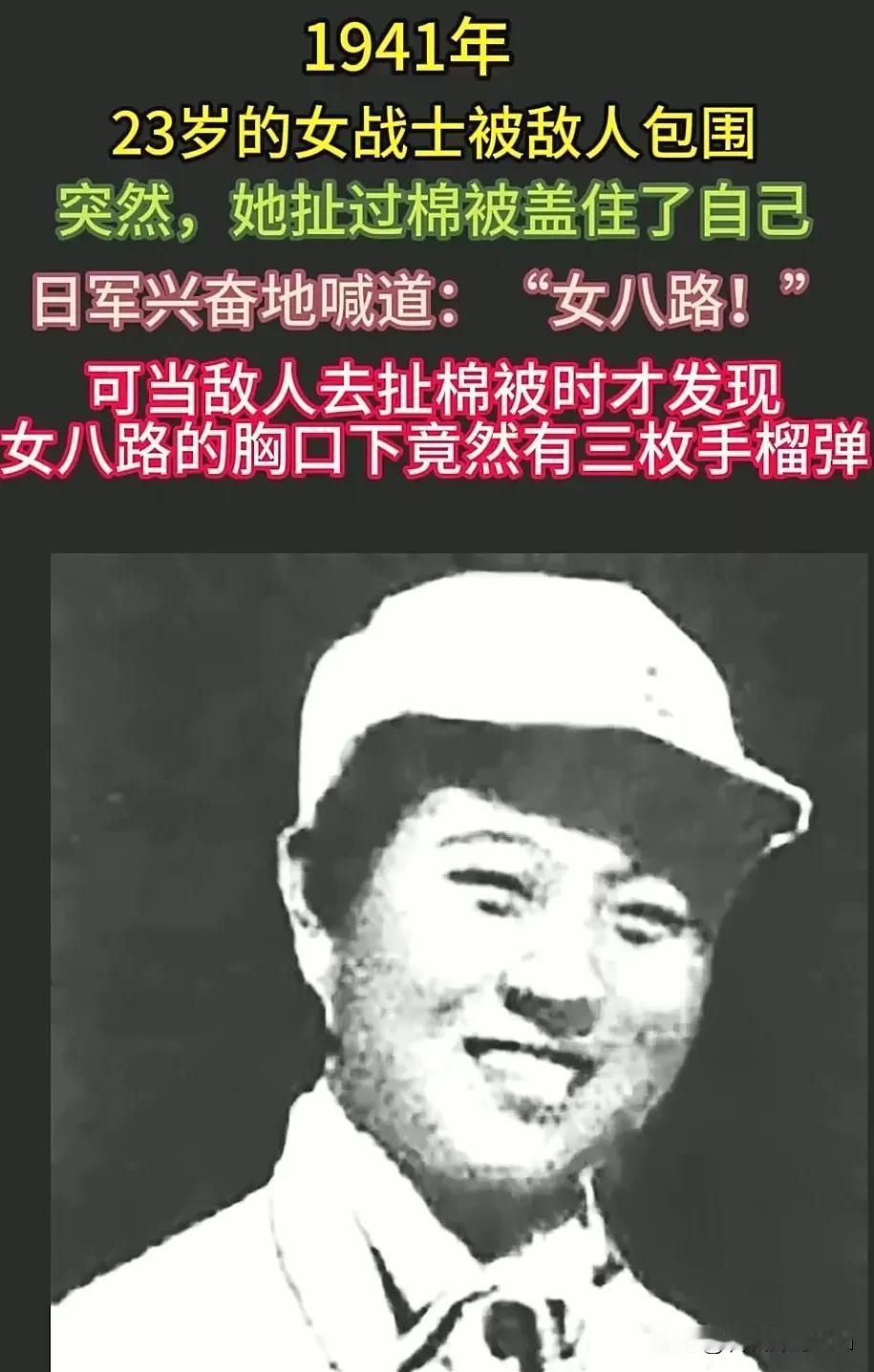

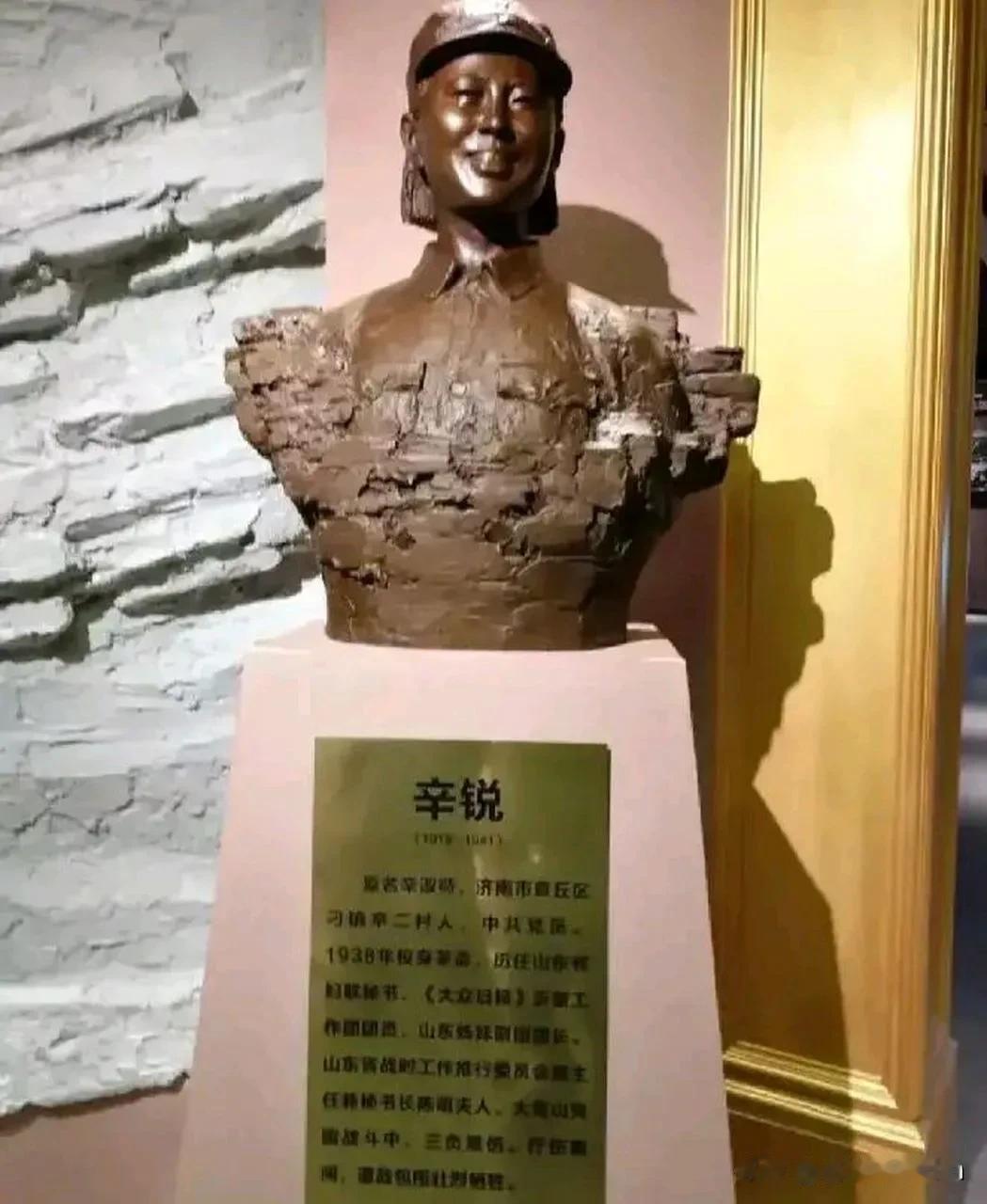

1941年,八路军女战士辛锐被日军包围,眼看突围无望,她竟用棉被包裹自己,谁知日军挑开被子一看,一颗手榴弹突然爆炸。 很多人不知道,这位与敌人同归于尽的女战士,可不是普通的农家姑娘。她出身山东章丘一个有声望的知识分子家庭,父亲辛葭舟是当地出了名的爱国绅士,家里的四合院常年住着往来的革命者,油灯下的抗日话题是她从小听熟的“睡前故事”。 辛锐打小就没把自己当娇生惯养的小姐。父亲辛葭舟不仅资助革命者,还常让她帮忙递纸条、磨墨,有时候革命者深夜开会,她就坐在门口假装缝衣服,实则放哨。 十几岁的姑娘,手里攥着针线,耳朵却紧盯着屋里的动静,只要听到异常,就会轻轻咳嗽两声——那是她和父亲约定的暗号。 那时候她还不懂“革命”的大道理,只知道这些叔叔阿姨在做“能让老百姓过好日子”的事,而她想帮上忙。 1938年,18岁的辛锐主动找到八路军部队,说要参军。接待她的战士见她穿着细布旗袍,还以为是来送信的富家小姐,劝她回家。 她急了,当场把旗袍下摆剪短,掏出随身携带的钢笔,说“我会写字、会画画,还能教战士们认字”。就这样,她成了八路军宣传队的一员。 那支钢笔后来成了她的“武器”,她在草纸上画抗日漫画,在树皮上写宣传标语,有时候部队转移,她背着笔墨纸砚跑几十里路,晚上宿在山洞里,借着月光还在修改宣传稿。 她不光会动笔,打起仗来也不含糊。 1940年,她随部队在鲁中根据地开展游击战,一次遭遇战中,通讯员牺牲,她主动接过通讯员的背包,冒着枪林弹雨把情报送到了指挥部。回来的时候,她的胳膊被流弹擦伤,鲜血渗进了背包带,她却笑着说“这点伤不算啥,情报送到比啥都强”。 那时候她已经成了宣传队的骨干,还学会了用土制的油印机,每次印宣传品,油墨总会沾得满手都是,战友们笑她“像个小花猫”,她就用袖子蹭蹭,继续干活。 1941年秋天,日军对鲁中抗日根据地发动大“扫荡”,辛锐所在的部队被打散。她带着几名伤员在山沟里隐蔽,没想到被日军的搜索队发现。 为了让伤员先转移,她主动吸引日军注意力,朝着相反方向跑,最后被逼到了一个废弃的山村里。日军一步步逼近,她知道自己跑不掉了,摸出怀里仅剩的一颗手榴弹——那是战友牺牲前塞给她的,说“关键时候能保命”。 她看着身边的棉被,突然有了主意:用棉被裹住自己,既能隐藏手榴弹,还能让日军以为她要投降,等他们靠近了再引爆。 日军果然上当,以为这个女八路没了反抗能力,有个日军士兵还得意地伸手去挑棉被。就在棉被被掀开的瞬间,辛锐猛地拉响了手榴弹。 爆炸声响起时,远处转移的伤员们都红了眼——他们知道,那个总笑着教大家认字、总把仅有的干粮分给伤员的辛锐,永远留在了那个山村。 后来战友们找到她的遗体时,发现她的手里还紧紧攥着半截钢笔,笔杆上的漆已经磨掉,却被她握得发烫。 父亲辛葭舟得知女儿牺牲的消息,没哭,只是把家里那盏常为革命者亮着的油灯擦得锃亮,说“锐儿没给家里丢脸,没给中国人丢脸”。 再后来,当地老百姓把那个山村改名叫“辛锐村”,还建了纪念碑,碑上刻着她的名字,也刻着她用生命守护的信念。 辛锐的牺牲从不是一时冲动,而是从小到大刻在骨子里的家国情怀。她本可以留在舒适的家里,却选择扛起枪、拿起笔,走向最危险的战场;她本可以尝试被俘后再寻机会反抗,却选择用最决绝的方式与敌人同归于尽,只为不让战友们暴露。 这样的英雄,不该只停留在历史的书页里,更该被每一个人记住——记住她的勇敢,记住她的奉献,记住无数像她一样的年轻人,曾用生命换来了今天的和平。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。