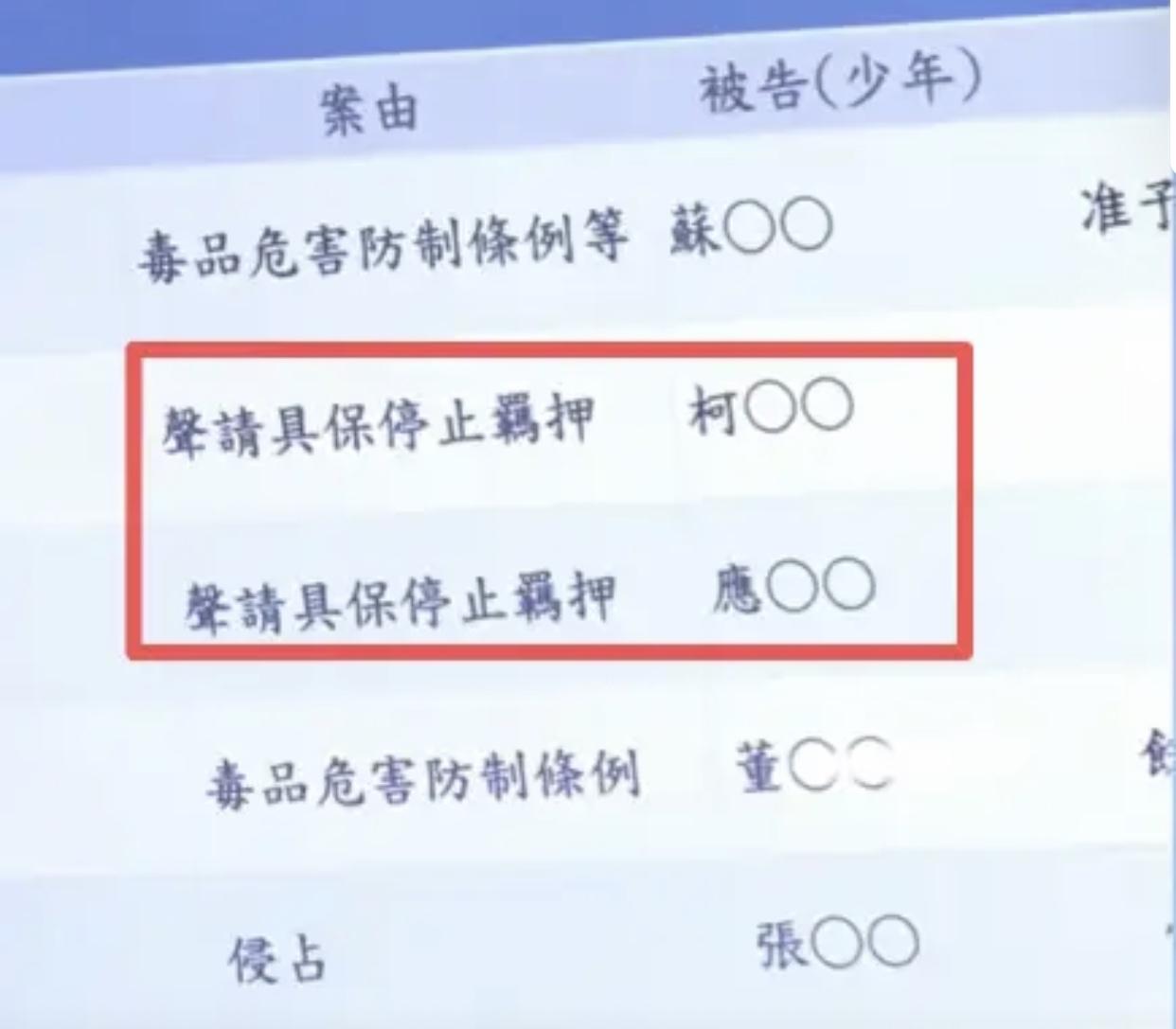

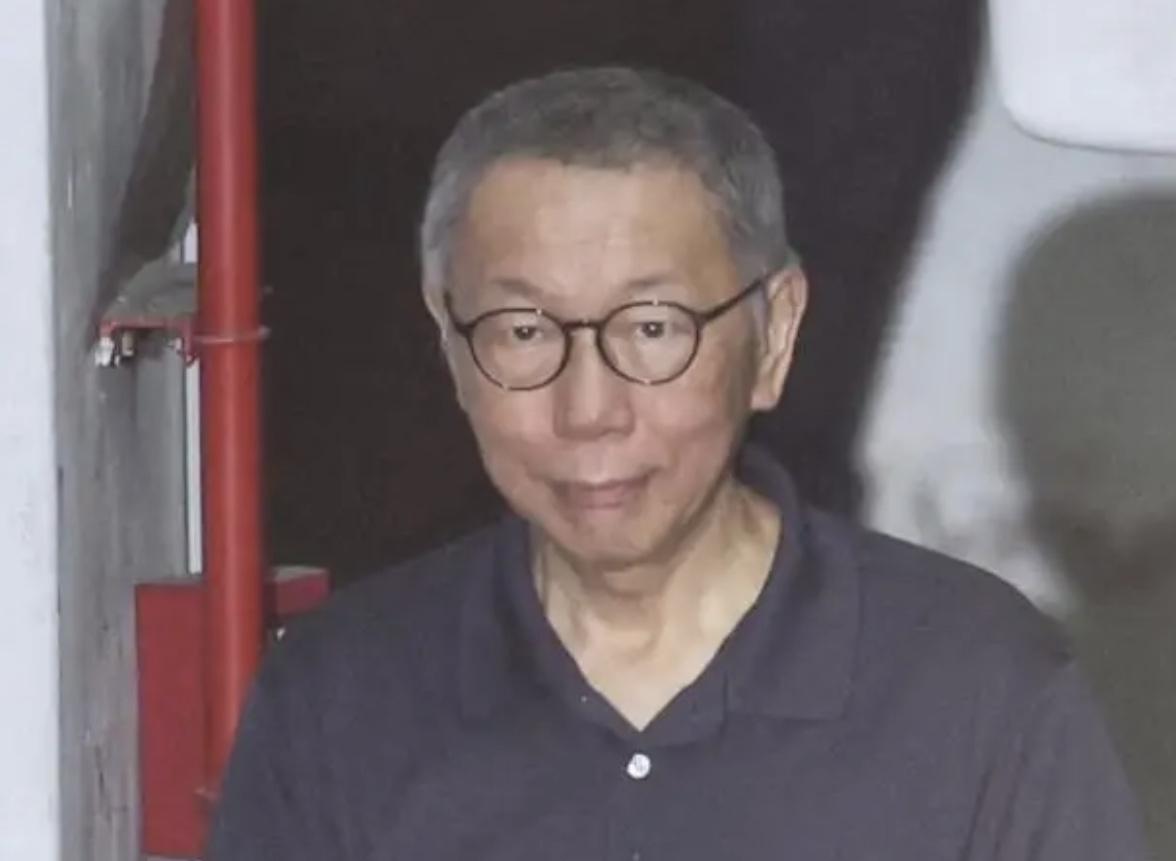

狐狸尾巴终究藏不住! 近日,王辰被免去中日友好医院院长、中国工程院副院长等多项职务。这一变动并非简单的人事调整,而是与此前曝光的肖某、董某莹事件深度关联,成为国家医疗反腐向制度深层推进的标志性事件。 那些隐藏在学术光环下的制度漏洞与利益输送,终究在监管的阳光下无所遁形。 作为呼吸病学与危重症医学领域的权威专家,王辰的专业成就有目共睹。他主导的多项研究成果被写入国际诊疗指南,曾获国家科技进步特等奖,在抗疫期间也发挥过重要作用。 2018年担任北京协和医学院院校长后,他力推经典意义上的"4+4"学制临床医学教育模式,初衷是打破学科壁垒,培养兼具跨学科视野和临床能力的复合型医学人才。 这一改革思路曾被业内视为医学教育革新的重要尝试,体现了他作为学术带头人的前瞻性眼光。 然而,理想的学术蓝图却在执行中出现了致命漏洞。国家卫健委通报显示,肖某在中日友好医院的违规操作、董某莹通过"4+4"项目入学引发的争议,暴露出相关管理制度的严重缺失。 这个本应选拔顶尖人才的创新项目,因录取流程缺乏透明监督,沦为少数人钻空子的通道。 通报中对中日友好医院多名管理者的问责处理,以及北京协和医学院教务处处长被免职的结果,都指向了管理责任的落实问题。 王辰作为这两所机构的主要负责人,即便没有直接参与违纪行为,也难辞监管不力之责。 值得关注的是,此次职务调整发生在全国医疗反腐专项行动的关键阶段。 今年5月,14部委联合部署医药领域腐败整治工作后,各地查处的案件已从单纯的收受回扣,深入到制度设计缺陷带来的系统性风险。 王辰力推的"4+4"学制在争议中暴露的问题,恰恰印证了医疗反腐需要"治标更要治本"的现实意义。 就像网友讨论的那样,"再好的改革理念,若没有严密的监督机制护航,都可能变成寻租工具"。 回顾王辰的职业生涯,此次免职并非首次引发公众讨论。2020年4月,他在采访中提及效仿西方"群体免疫"策略的言论,在今年医疗反腐启动后再次被热议。 虽然学术观点本应允许探讨,但作为公共卫生领域的权威人士,其言论可能影响公众认知和政策走向。 这种专业话语权与公共责任的平衡,成为医疗领域反腐之外另一个值得深思的话题,当学术权威同时掌握行政权力,如何确保专业判断不被利益干扰,公共发声经得起实践检验。 从官方通报来看,对王辰的处理体现了"问责与尊重专业"并重的原则。通报明确其专业成就仍被认可,免职更多是基于行政管理责任的追究。 这种处理方式传递出清晰信号:医疗领域的反腐不是否定专业价值,而是要清除那些依附在专业权威上的权力寻租空间。 正如国务院任免通知所暗示的,让专业人才从繁杂的行政事务中解脱,回归学术本位,或许更符合"专业人干专业事"的改革方向。 此次事件也让公众看到医疗反腐正在进入深水区。过去查处的多是具体的受贿行为,而王辰事件则指向了制度性漏洞的问责。 从肖某案暴露的医疗质量管理制度不健全,到"4+4"项目反映的招生监督缺失,都说明仅仅打击个人违纪还不够,必须同步完善制度设计。 现在医院采购岗位实行轮岗制、药品价格公开公示、科研项目全程留痕等措施,正是在填补这些曾经被忽视的制度缝隙。 在王辰被免职的消息下,有网友留言:"别让好制度毁在执行上。"这句话道出了公众的期待。 "4+4"学制本身的创新价值不应被否定,但任何改革都必须筑牢制度防线。 就像建筑施工既要设计蓝图也要重视质量监督,医学教育改革既要敢于突破也要扎紧篱笆。此次事件留下的最大教训,或许就是如何在鼓励创新与防范风险之间找到平衡点。 目前,王辰虽然卸下了行政职务,但作为中国工程院院士和全国政协常委,仍能在专业领域发挥作用。 公众更关心的是,他的经历能否成为医疗系统完善治理的契机。 那些曾经被学术光环掩盖的管理问题,那些借改革之名行寻租之实的操作,能否通过此次事件得到彻底整治。 医疗领域的反腐风暴还在继续,王辰事件就像一面镜子,照出了专业权威与行政权力交织下的复杂图景。 它提醒我们,清除行业乱象不仅要查处具体案件,更要完善制度设计,让每一项改革都经得起阳光的检验。 对此你有什么看法,来评论区聊聊。 信息来源:王辰被免去中国工程院副院长职务,红星新闻2025-09-11 16:18