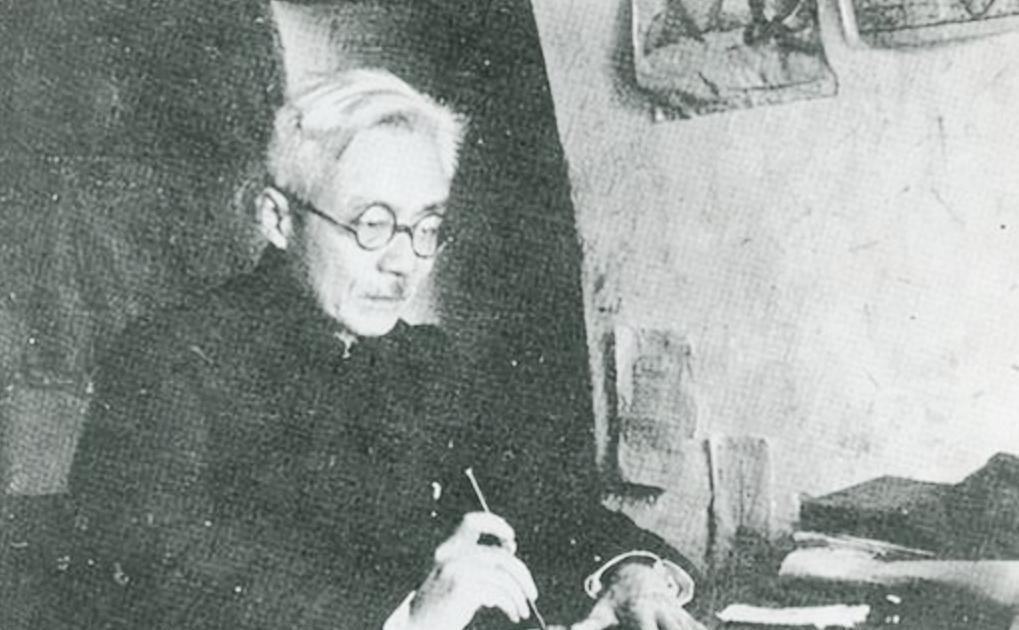

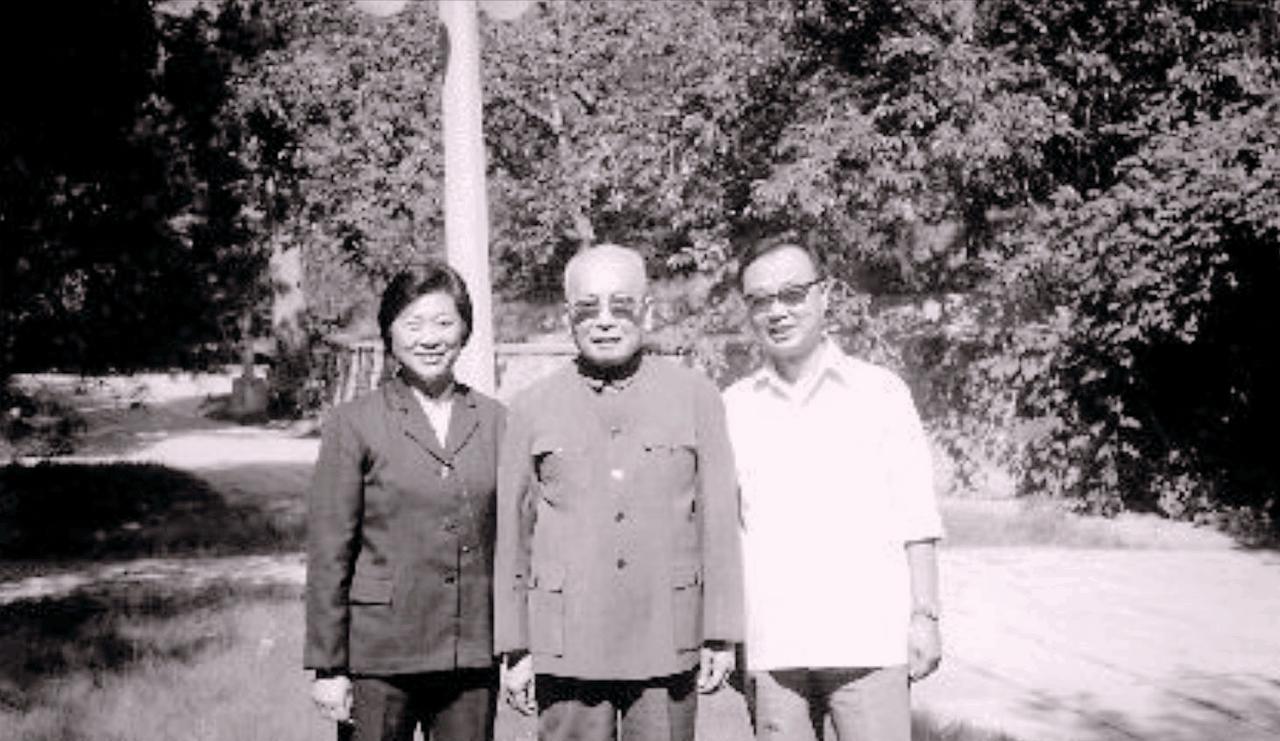

1960年5月,时任全国人大常委会副委员长的林伯渠同志逝世,享年74岁。林老的灵堂设在劳动人民文化宫。这是中央领导同志缓步前往林老灵堂时留下的照片。 林伯渠这个名字,现在讲起来不算热闹,但在很多老干部嘴里,提起来是要点根烟,沉默几秒的。他不是那种站在风口浪尖的人物,但大事里总有他。 默默地,穿着中山装,戴副眼镜,一坐能坐一整天,开会不说话,说了就没人反驳。 出身湖南常德,乡下人家,小时候吃糠咽菜。他早早进学堂,读书算快,1904年就去了日本,读书,结交人,加入了同盟会。 那会儿中国人留学日本的多,搞革命的也多。 林伯渠话不多,主意正。1905年,日本对留学生下手,他没犹豫,收拾铺盖就回国了。 回国没几年,政局一变再变。 他在湖南教书,教着教着就卷进革命,组织农民、写文章、跑东三省、联络绿林。1913年被通缉,逃到日本,再回国后进了政坛,也在孙中山身边干过。 干得怎么样?没人说他有多出风头,但位置稳,说话有人听。 1921年,加入中国共产党。这事儿是李大钊、陈独秀介绍的。 他也没大张旗鼓,就跟以前一样,干实事。共产党刚起步,人少,地盘小,林伯渠这种人最缺。 他跟农民打交道,搞农协,组织罢工,讲政策、讲道理,一点点把基层摸熟。 国共合作破裂以后,他去参加了南昌起义。 起义失败,他被派去莫斯科。 在那边几年,也没见他出什么风头,但学了不少东西。回来后,进了江西苏区,做财政部长。那时候财政紧,物资紧,他一边筹款,一边印钞,还得给红军供给。活不轻松,他能撑住。 长征结束,他到了陕北,做了陕甘宁边区政府主席。这不是虚职,得动真格的。那地方穷,天干地裂,他带头推“三三制”,搞精兵简政,组织大家种地纺线,过日子。 他不靠喊口号,靠一个个政策、一条条路子,一步步把边区稳住了。 1937年,抗战爆发。 他被派到西安,任八路军驻陕办事处党代表。他熟人多,说话中听,能和各路人打交道。他在那边干了好几年,既帮忙协调国共关系,也安顿了不少老同志。 有些事不是写进史书的,但要没有他,局面立不住。 1944年,他在参政会上讲了一段话,说国民党不能一党专政,要搞联合政府。这话一出,会场里掌声不少。新中国成立前夕,他也参与了政协筹备,写报告、开会、敲章,全是他一笔一笔跑下来的。 1949年10月1日,开国大典。 毛主席在天安门城楼上讲话,林伯渠就在他身边,作为中央人民政府秘书长,主持大会。 他不是主角,但环节全靠他撑。他干这种事有一套,从不抢镜,也不出错。 建国后,他当了全国人大常委会副委员长。这个职务对别人可能是荣誉,对他是工作。他老了还跑地方,去湖南、去广东、去宁夏,到基层看情况,和干部谈,和群众聊。 他不讲套话,提的意见都在点子上。 1960年5月,他病重住院。 29日去世,74岁。灵堂设在劳动人民文化宫,场子不大,气氛很沉。中央领导来了不少。骨灰安放在八宝山,后来又迁回家乡湖南临澧。 他和董必武、谢觉哉、徐特立、吴玉章并称“延安五老”。他们五个风格不一样,但都扛得住事。林伯渠这个人,办事稳,说话中,能做关键决策,也能跑琐碎事务。他不是那种聚光灯下的人,但离开了他,很多事推不动。 美国人当年给他贴个标签,“Red Finance Commissar”,就这么个称呼,既肯定他的位置,也带点冷眼看人。他没回应过。该干什么就干什么,一直干到最后。 他的一生,就像一部薄纸账本,内容密,水渍重。字不多,事不少。 他的骨灰从北京回到临澧那天,村口风不大,老屋门前摆着白花,田野静得很。几个老人站在那儿,小声说着:林伯渠,是个干实事的人。没别的。