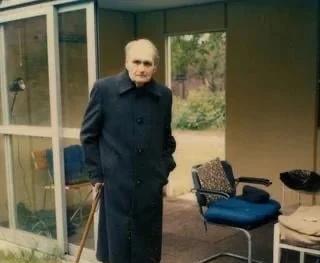

1945年,一个苏联女兵看到一个日本战俘英俊潇洒,她悄悄对男人说:“如果你答应和我生一个孩子,我就带你回苏联,你答不答应?” 1972年深秋,莫斯科郊外的小木屋前,61岁的山田一郎正帮妻子卡佳晾晒腌黄瓜,口袋里揣着刚收到的日本妹妹来信。 在西伯利亚的冰冷劳改营中,一名苏联女护士目睹日本战俘的坚韧身影,一句悄然交换的承诺,改变了两人命运。二十七年后的莫斯科郊外,老人收到故乡来信,却选择留在异国木屋。这段跨越国界的联姻,隐藏着战争遗留的复杂纠葛,究竟如何从俘虏营走向平静生活? 二战结束时,苏联红军俘获大量日本关东军士兵,约60万名战俘被运往西伯利亚地区进行劳动改造。这些营地条件严苛,冬季气温常低于零下40度,许多人因饥饿和疾病丧生。日本士兵主要从事采矿和伐木等工作,医疗资源匮乏,仅有少量医护人员负责日常检查。苏联女性在战争中损失惨重,男性人口锐减,导致战后社会结构失衡。 一些女护士或管理人员在营地工作,偶尔与战俘产生接触。这种背景下,个别异国联姻案例出现,反映出人性在极端环境下的求生本能。日本战俘多为普通士兵,部分人具备技术技能,如机械维修,能在营地中发挥作用。苏 联当局对战俘的管理严格,但允许少数人转为平民身份,尤其那些无作战记录者。1946年,一些战俘获准随苏联女性返回内地定居,需接受地方监督。这种安排源于重建需求,战俘的技术有助于农业和基础设施恢复。然而,社会偏见根深蒂固,村民对这些联姻持怀疑态度。 1945年至1946年间,西伯利亚营地医疗工作中,苏联护士负责战俘健康检查。部分战俘因劳动受伤,需要定期治疗。日本士兵中,有些人携带个人物品,如工具或怀表,这些物品成为身份标识。 护士在工作中发现战俘的技术能力,例如修理发电机或车辆轴承,这在战后重建中价值显著。苏联军队核查战俘档案,确认无战斗经历者可获特殊处理。申请转为平民的过程涉及上级审批,需提供贡献证据,如营地设备维修记录。获批后,战俘随伴侣返回莫斯科州等地,融入乡村生活。 初期,村民反应激烈,常有歧视行为。但战俘通过实际劳动,如修复磨坊齿轮或农具,逐渐赢得认可。1947年,一些家庭迎来新生儿,这标志着联姻的稳定。孩子出生后,村中老人参与接生,态度转变明显。日本战俘在村中承担维修任务,改善了当地生产条件。1956年,日苏签署联合宣言,允许剩余战俘返国。部分人选择留下,理由包括家庭责任和对新生活的适应。 战后苏联社会面临人口问题,女性多于男性,异国婚姻成为少数解决方案。日本战俘在营地经历磨难,许多人适应了苏联生活方式。留在苏联的战俘需接受监督,但能参与集体农场工作。他们的技术背景有助于机械化农业发展。子女教育融入当地体系,学习俄语和苏联文化。 1972年,一些老人收到日本亲属来信,附带故乡照片。这类通信反映出战俘的身份认同冲突,但多数人视苏联为新家园。家庭生活围绕日常劳作,如晾晒蔬菜和处理农作物。战俘的决定源于对伴侣和子女的责任,避免回国后的不确定性。苏联当局在后期放宽探亲许可,但许多人仅短期访问日本。这样的故事体现了战争对个人命运的深刻影响,跨越国界的联姻虽少见,却展示了人类求生的韧性。 日本战俘在苏联的经历并非孤例,类似案例散见于历史记录。蜂谷弥三郎等人的回忆录揭示了营地生活的真实面貌。苏联女性在战争中承担重任,战后寻求家庭稳定。联姻过程需克服语言和文化障碍,依赖实际互动。 战俘转为平民后,参与地方建设,如修理自行车或农机,提升了村落效率。子女成长中,融合双重文化背景,成为桥梁。1970年代,国际关系缓和,允许更多通信和探亲。这段历史提醒人们,战争结束并不意味着创伤消失,个人选择往往受环境制约。留在异国的战俘,贡献于苏联经济恢复,同时保留了对故乡的记忆。