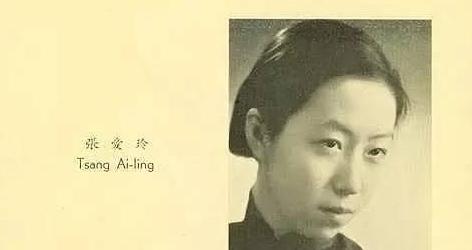

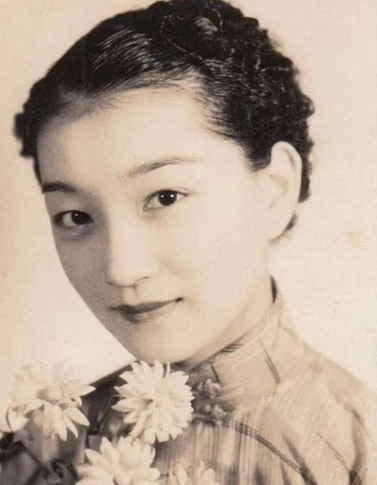

1937年的一天,张爱玲的父亲张志沂趁妻子孙用蕃不在,悄悄地来到张爱玲的房间,连忙给张爱玲注射了一针。[无辜笑] 这场软禁源于一次激烈争执,17岁的张爱玲与继母孙用蕃发生冲突,情急之下打了对方一巴掌,盛怒之下的张志沂对女儿实施殴打,随后将她关进地下空房并安排专人看守。 被关押期间张爱玲每天在屋内锻炼身体,暗中为逃跑做准备,但体质虚弱加上环境潮湿阴暗,她很快感染痢疾。 病情发展迅速数日间便出现高烧不退、意识模糊的危险症状,尽管得知女儿病重,张志沂起初仍因张爱玲拒绝认错而不允许请医送药。 这位出身晚清显赫家族的文人,在处理家庭矛盾时表现出传统家长的固执态度,他等待女儿的屈服,但张爱玲宁愿忍受病痛也不肯低头。 照顾张爱玲的保姆何干十分担忧,这位由张爱玲生母从娘家带来的老佣人,判断再拖延下去可能危及生命。 她找准孙用蕃外出的时机,向张志沂表明拖延治疗可能导致的严重后果以及他需承担的责任。 这番话让张志沂意识到问题的严重性,考虑到可能的后果,他终于妥协悄悄找来当时罕见的抗生素药物,趁妻子不在时连续多日为女儿注射。 在药物治疗和何干精心照料下,张爱玲逐渐康复,但这场经历成为她与传统家庭决裂的导火索。 数月后她抓住机会成功逃离那个软禁她的家,1938年初张爱玲在英文版《大美晚报》发表文章,详细记述被软禁的完整经过。 这份报纸恰好是张志沂日常订阅的读物,当看到女儿公开控诉时,他对此极为愤怒但却无可奈何,因为张爱玲早已远去且不会回头。 这段经历成为张爱玲人生的重要转折点,从被囚禁到勇敢出走,从重病缠身到自我拯救,塑造了她早期坚韧不屈的性格特质。 这种不妥协的品格后来延续到她的文学创作中,她的作品常常描写女性在困境中的挣扎与反抗,这与她早年的亲身经历密不可分。 张爱玲选择在英文报纸上发表经历而非中文媒体,这个细节耐人寻味,英文报纸的读者群体相对较小,但影响力不容小觑。 她通过这种方式既达到了控诉的目的,又避免了在中文读者中造成过大轰动,这种策略显示了她即使在年轻时就具备的精明与谨慎。 那个在地下室中与疾病抗争的少女,用她的坚持赢得了自由,也赢得了书写自己人生的权利,这段经历不仅改变了她个人的命运轨迹,也为中国现代文学留下了一个独特的声音。 网友们感慨万千: “看了真让人窒息,那种封建大家长的专制体现得淋漓尽致。父亲最后的害怕,恐怕也不是心疼女儿,而是怕担上人命官司坏了名声吧。” “从这件事就能理解她后来的作品为什么总是透着一股冷冽和苍凉了,童年的创伤真的会影响一生。” “在《大美晚报》上公开控诉父亲,这操作太现代了!简直就是那个时代的‘社交媒体曝光’,让她爹有气没处撒,干得漂亮!” 在现代社会,面对类似的家庭困境或控制,年轻人有哪些更有效、更安全的寻求帮助的途径和方法呢? 官方信源:中国作家网