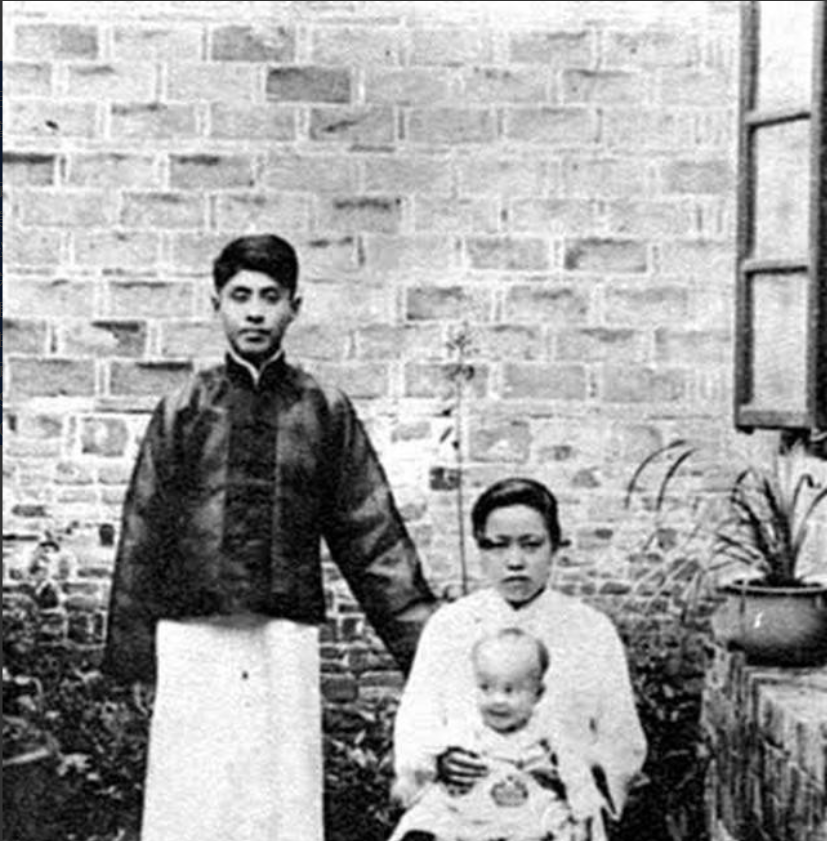

1927年,北伐军团长鲍靖中听说抓到一个共党,他兴冲冲地走进审讯室。却意外地发现,黑洞洞的枪口下站立的竟是当年黄埔军校的恩师周恩来。 1927年,那年头,大半个中国都卷入了北伐的旋风。国民革命军势如破竹,从广东一路打到长江中下游。可就在这胜利的号角声里,一个巨大的裂痕,正在悄然无声地撕裂开。 鲍靖中,他是当时北伐军里一位年轻的团长,正值意气风发。这个小伙子,那可不是一般人,正儿八经的黄埔军校高材生。黄埔是什么地方?那可是革命者的摇篮,校长是蒋介石,政治部主任是周恩来。 所以,当鲍靖中听说自己抓到一个“共党分子”时,心里头那股子兴奋劲儿就别提了。那会儿,国共关系正处于一个极度敏感的节点。国民党这边,尤其是一些中高层将领,对共产党的那一套已经非常警惕了。在他们眼里,这帮人是“赤化分子”,是需要被清除的对象。鲍靖中觉得自己抓了一个“大鱼”,这功劳,绝对能往上走一步。他甚至脑补了自己拿着这份功劳状,在长官面前挺直腰板的画面。 于是,他大步流星地走进了审讯室。他想看到一个畏畏缩缩、满脸灰败的“敌人”。可当他看清审讯室里那张脸的时候,整个人都僵住了。 枪口下,站着一个人,目光如炬,身板笔挺。他身上没有一点儿阶下囚的样子,反而透着一种难以言喻的沉稳和气度。那张脸,哪怕过去了几年,鲍靖中也永远不会忘记。那是他在黄埔军校时,最尊敬、最佩服的政治部主任——周恩来。 那一刻,鲍靖中脑子里一片空白。他想起了在黄埔的那些日子。周主任讲课,那可不是念稿子,他能把复杂的理论讲得深入浅出,把革命的道理掰开了揉碎了,讲到你心坎儿里。他记得周主任总是穿着一件洗得发白的中山装,但气场两米八,走到哪里都自带光环。他不仅是老师,更像是兄长,甚至是精神导师。 鲍靖中不知道,眼前的周恩来,在经历了上海工人第三次武装起义之后,正处于一个极其危险的境地。大革命的浪潮,正拍打着每一个人的命运。仅仅在几天前,国民党右派就在上海发动了“四一二”反革命政变,大肆屠杀共产党人和革命群众。周恩来就是在这次大清查中被捕的,生死未卜。 而现在,他竟然站在了自己当年最得意的学生,鲍靖中的枪口下。 放在今天,在2025年这个时间点,再回头看,是不是觉得特别感慨?人生的很多选择,其实就是一瞬间的决定。就像我们现在,打开手机,刷着短视频,看着各种信息流,有时候会想,我到底想干啥?我到底能干啥? 就拿最近几年大家最关心的就业问题来说吧。根据咱们国家统计局发布的最新数据,今年上半年,全国城镇新增就业人数已经突破了700万大关。这说明什么?说明咱们的经济,还是有韧性的,还是能创造机会的。 可是,数据背后,每个人的选择又是那么复杂。比如,现在很多年轻人,不再像上一代那样只盯着“铁饭碗”,而是更倾向于“斜杠青年”,甚至是“数字游民”。他们在选择工作的时候,除了薪酬,更看重工作和生活的平衡,看重自我价值的实现。这种心态,和当年黄埔军校那些为了国家和民族的存亡而投笔从戎的青年们,是不是形成了某种有趣的对比? 当年,鲍靖中和周恩来都选择了革命,但他们选择了两条不同的路。鲍靖中选择了国民党,他看重的是建功立业,是在既有的体系下实现个人抱负。而周恩来,他选择了共产党,他看到的是更深层次的社会问题,他要的是彻底改变旧世界。 这两种选择,没有对错之分。因为在那个历史的十字路口,没有人能预见未来。历史的吊诡之处,就在于它会把最亲近的人,推到最对立的位置。 就像鲍靖中,他看到了国民党北伐的胜利,看到了军功章的闪光,他觉得自己是站在历史的正确一边。他可能没有看到,在广大的农村和工厂里,劳苦大众依然生活在水深火热之中。而周恩来,他看到了,他看到了阶级的压迫,他看到了民族的苦难。 所以,当鲍靖中看到周恩来的那一刻,他心里百感交集。他没有急着下令,也没有趾高气扬地审问。他只是静静地看着他,仿佛想从那双熟悉的眼睛里,找回当初黄埔军校的时光。 据史料记载,这次审讯并没有持续多久。鲍靖中没有为难周恩来。相反,他冒着巨大的风险,利用自己的关系网,将周恩来秘密送了出去。这在当时,是冒着掉脑袋的风险的。 仅仅因为师生情谊吗? 不仅仅是情谊。更重要的是,鲍靖中内心深处,对周恩来这个人,是服气的,是尊敬的。他可能不认同周恩来的政治主张,但他认同他的人品,认同他的气度,认同他的理想主义。 这是人性中最动人的部分。在冰冷的政治斗争中,那一点点人性的光芒,依然可以穿透层层迷雾。 周恩来后来得以脱险,辗转前往武汉,继续为中国革命奔走。而鲍靖中,在后来的历史中,就渐渐地变得籍籍无名。他没有成为蒋介石的心腹大将,也没有在国民党体系里高歌猛进。他的名字,只在某些历史的角落里,被轻描淡写地提及。