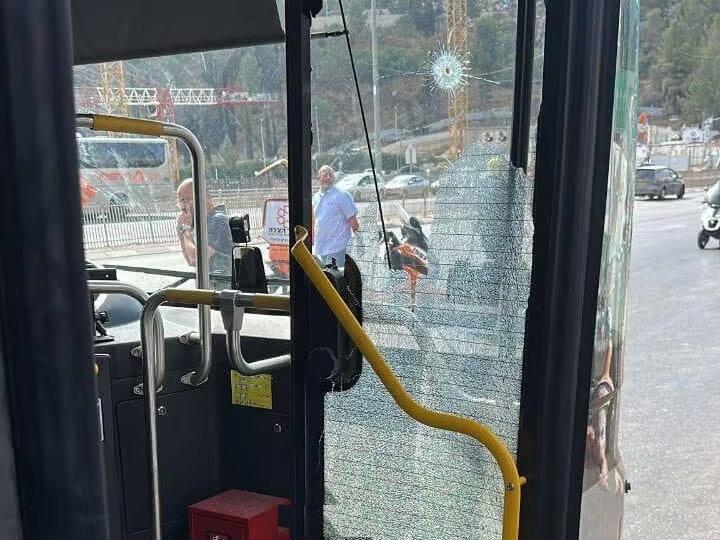

看到加沙,我想起来关于信仰的话题 他们得到食物后不会感谢给食物的人,他们会和以色列犹太人一样只会感谢真主或上帝,所以,他们的文化体系里没有感恩人的观念,他们只感恩他们的神, 加沙地带现在就像个巨大的牢笼,365平方公里的地方挤了220万人,天天听着炮弹响,看着家园变成废墟,找点吃的都难如登天。 到现在,冲突已经折腾了超过19个月,5.3万多条生命没了,90%的人流离失所,好多人都被迫搬了十几次家,60%的建筑被破坏得不成样子,大部分地方已经成了废墟。 以色列的封锁政策让这里的人道危机雪上加霜,加沙96%的两岁以下孩子面临营养不良,面粉价格从战前每袋14美元飙到500美元以上,医疗系统也垮了,36家医院只剩一半能勉强运转。 面对这样的灾难,国际社会不断伸出援手,但以色列却以防止援助物资被哈马斯获取为由,对联合国援助系统进行限制,甚至试图用私营安保公司来替代,结果导致援助物资难以有效分发。 在加沙,你能看到一种让人心里不是滋味的现象。当援助卡车卸下来自埃及的面粉时,人群中有人会高喊这是“真主的恩赐”。 这些物资,虽然实实在在是其他国家人民省下来、千里迢迢送过来的,但在部分当地民众眼里,似乎更愿意将其归功于信仰的神明而不是那些具体的人。 这不是个别现象,宗教信仰在这里深入人心,国际援助常被视作真主庇佑的体现。这种感恩方式的差异,其实深植于文化土壤。在他们的信仰体系里,一切最终都是神的意志和恩典,人的努力和善意有时反而被放在了次要位置。 回溯西方一些国家的历史进程,也能看到类似的影子。 他们曾以“上帝的名义”进行扩张和掠夺,把侵占来的土地和资源视为“上帝赐予的应许之地”。 这背后是一种将神圣信仰与现实利益捆绑的逻辑,仿佛一切行为只要套上信仰的光环,就能变得正当甚至崇高。 这种观念,和我们中国人所理解的感恩截然不同。 我们的传统文化,无论是儒家还是道家,都强调“滴水之恩,当涌泉相报”,而且这回报的对象,是那个在你需要时给予帮助的、具体的人或者群体。 我们的感恩,是落在实处的,是有明确对象的,是讲究人情和回报的。 中国文化的感恩是浸在生活里的。我们说“孝子之至,莫大乎尊亲”,报答父母养育之恩;我们说“落地为兄弟,何必骨肉亲”,报答朋友相助之义;夫妻之间讲“一日夫妻百日恩”。 这些恩情,我们都通过具体的行动去回报,而不是仅仅停留在口头或者寄托于虚无。 历史上,为了报答一饭之恩,甚至不惜以生命回报的例子数不胜数,这种精神已经融入了我们的民族性格。 我们相信,尊严和地位不是别人施舍的,也不是神赐予的,而是靠自己双手争取、用不屈的脊梁和热血换来的。 从鸦片战争的屈辱到抗日战争的烽火,正是一代代人的抗争和努力,才换来了今天的独立和富强。 看到加沙的困境,心情很复杂。 他们确实在承受巨大的苦难,但这种将国际援助主要归因于神恩,而非具体施援者善意的观念,以及面对苦难时表现出的某种被动,让信奉“自强不息”、“投我以木桃,报之以琼瑶”的我们,在情感上产生了一些疏离。 并不是说他们的信仰不重要,而是觉得,在接受他人善意的同时,是否能多一份对具体施助者的感念?人性的温暖和互助的光辉,往往是通过一个个具体的“人”来传递的。 一个民族若想在苦难中真正赢得世界的尊重和长久的同情,或许需要在悲情叙事之外,展现出更多震撼人心的、为改变命运而集体抗争的意志和行动。 毕竟,尊严和未来,终究要靠自己去争取和证明。 加沙的悲剧,无疑是压在全人类心上的一块大石头。但它也像一面镜子,照出了不同文化对感恩、尊严和抗争的理解差异。 我们都盼望加沙的人民能早日摆脱战火,盼望和平的曙光能照进那片伤痕累累的土地。 同时也希望,跨越文化的隔阂,人类最基本的善意和感恩之心能够更直接地传递和感知。 毕竟,真正的温暖,来自于人与人之间的真诚互动和相互尊重。 参考资料:不懂感恩更不敢抗争?战乱中的加沙难民为何不值得中国人同情?——网易新闻