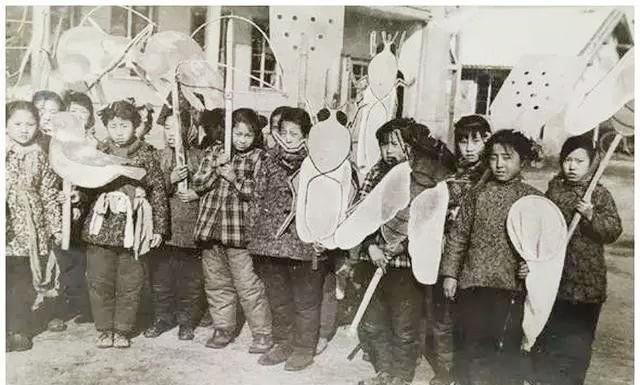

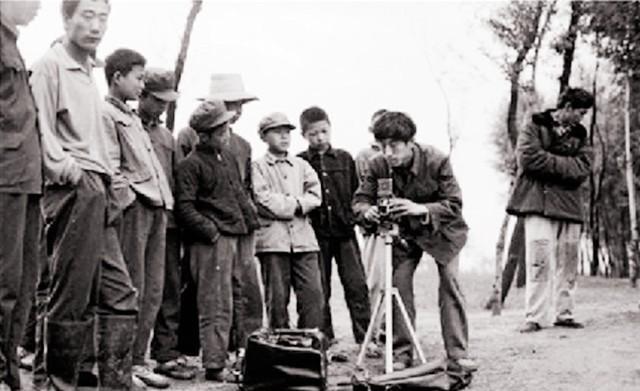

1996年,陶世琴挪用公款50万被判死缓,监狱却用其特长让其管财务 一个优秀的医院财务科长,因为摄影爱好和朋友怂恿,竟然挪用50万公款投资养殖场。被判死缓入狱后,监狱竟然让她继续干老本行——管账。这听起来像个荒诞的故事,但却真实发生在90年代的北京。 陶世琴这个名字,在90年代的北京医疗系统里算得上小有名气。1957年出生的她,从小就是街坊邻居口中”别人家的孩子”,学习好、长得美,高中毕业后顺利考入河北财经学校。那个年代,女孩子能上大学已经很不容易,学财务更是稀罕事。 毕业后,陶世琴被分配到北京一家大型医院当会计。凭着扎实的专业功底和认真的工作态度,她很快就升任财务科长。工作稳定,收入不错,家庭和睦,按理说这样的日子已经很让人羡慕了。 可人这一辈子,往往就是因为一个爱好或者一个人,就把原本平静的生活搅得天翻地覆。陶世琴的转折点,就是遇到了医院影像科的汪永康。 汪永康这人除了本职工作,还特别爱摄影。在上世纪八九十年代,照相机可是非常时髦的物件,能与之相媲美的也只有电视机了。他经常拿着自己拍的风景照片给同事看,陶世琴一看就被吸引了。慢慢地,两人开始一起外出拍摄,陶世琴也迷上了这个烧钱的爱好。 说起来,摄影器材的价格确实不便宜,随便一台好点的相机就要好几个月的工资。陶世琴为了买设备,把大部分收入都投了进去,经济压力越来越大。 就在这时候,汪永康开始频繁提起”下海创业”的话题。他跟陶世琴说,现在国家支持发展农业畜牧业,养殖业前景特别好,只要有足够的启动资金,肯定能赚大钱。 陶世琴起初并不感兴趣,毕竟她对生意一窍不通。但汪永康很会说话,他暗示陶世琴说:“你可是财务科长,医院所有的钱都从你手里过,买个相机还用得着发愁吗?” 这话听起来像是开玩笑,但却在陶世琴心里埋下了种子。汪永康看陶世琴有些动摇,就开始具体描述投资计划:养殖场需要50万启动资金,投资回报率很高,而且陶世琴可以利用职务便利,从医院”暂借”这笔钱,等赚了钱立刻归还。 经过几个月的反复劝说,陶世琴的心理防线终于崩塌了。1996年初,她开始利用财务科长的职务便利,陆续将医院的公款转入汪永康的账户,前后总共挪用了50多万元。 可惜的是,两个外行人搞养殖,结果可想而知。生意不但没赚钱,反而亏得一塌糊涂,50万块钱很快就打了水漂。更要命的是,医院例行财务审查的日子一天天临近,这个窟窿根本没法填补。 1996年3月7日,医院进行财务审查时发现了这笔巨额资金缺口。很快,检察院的人就来了,陶世琴被带走调查。同事们都不敢相信,这个平时兢兢业业、人缘极好的财务科长,竟然会干出这种事。 经过5个多月的审理,陶世琴被一审判处死刑。听到判决的那一刻,她整个人都瘫了。后来经过上诉,二审改判死刑缓期两年执行。相比之下,主要教唆者汪永康只被判了16年有期徒刑。 1998年,陶世琴被押送到北京女子监狱。刚开始那段时间,她情绪特别低落,总觉得自己很冤枉。但监狱组织的法律知识学习让她逐渐明白了自己行为的严重性,开始积极配合改造。 有意思的是,监狱长发现陶世琴虽然犯了错,但专业能力确实过硬,而且本性不坏,就安排她管理监区的财务账目。说来也巧,她又回到了自己的老本行。 这次,陶世琴格外小心谨慎。监区的财务虽然金额不大,但她每一笔账都要反复核对,绝不允许出现任何差错。她还主动学习了手工编织、缝纫、英文翻译等技能,在监狱里被评为”改造积极分子”。 从1998年底到2000年初,陶世琴凭借自身出色的表现,不仅消除了死刑,还被减刑至有期徒刑20年。之后,她又通过努力获得了两次减刑机会,每次减刑一年。据监狱管理人员说,她是获得减刑次数最多、幅度最大的服刑人员之一。 出狱后的陶世琴已经是个花甲老人了。令人意外的是,她经常回到监狱看望当年帮助过自己的管教干部,还用自己的经历现身说法,警示其他人要珍惜自由,远离犯罪。 陶世琴的案例说明了几个道理:首先,法律面前人人平等,不管你之前多优秀,犯了法就要承担后果;其次,积极改造确实能获得宽大处理;最后,一个人的专业技能本身没有对错,关键看用在什么地方。 这个故事也反映了90年代改革开放初期的一些社会现象。那时候很多人对法律认识不够,容易被利益诱惑,加上当时的监管制度还不够完善,给了某些人可乘之机。不过从陶世琴在监狱里的表现来看,监狱的改造工作还是很有成效的,真正做到了惩罚与教育相结合。 陶世琴从优秀科长到阶下囚,再到重新做人,这个过程充满了戏剧性。你觉得监狱让挪用公款的犯人继续管财务,这种做法合理吗?欢迎在评论区分享你的看法。