脾胃为枢:中医整体观下的治病纲要

中医治病素来重视整体观,而在这一理念的核心枢纽处,始终盘踞着脾胃二字。

历代医家强调:凡遇久病,脏腑气血多受损害,治宜辨其体质属阴属阳,分别阳虚治脾、阴虚治胃,使中气充盛、胃纳健旺,诸病自能渐愈。

这短短数语,道破了中医临证的关键——无论病位在上在下、在表在里,若脾胃升降失司、中气匮乏,则诸药难施其效,诸病难愈其根。

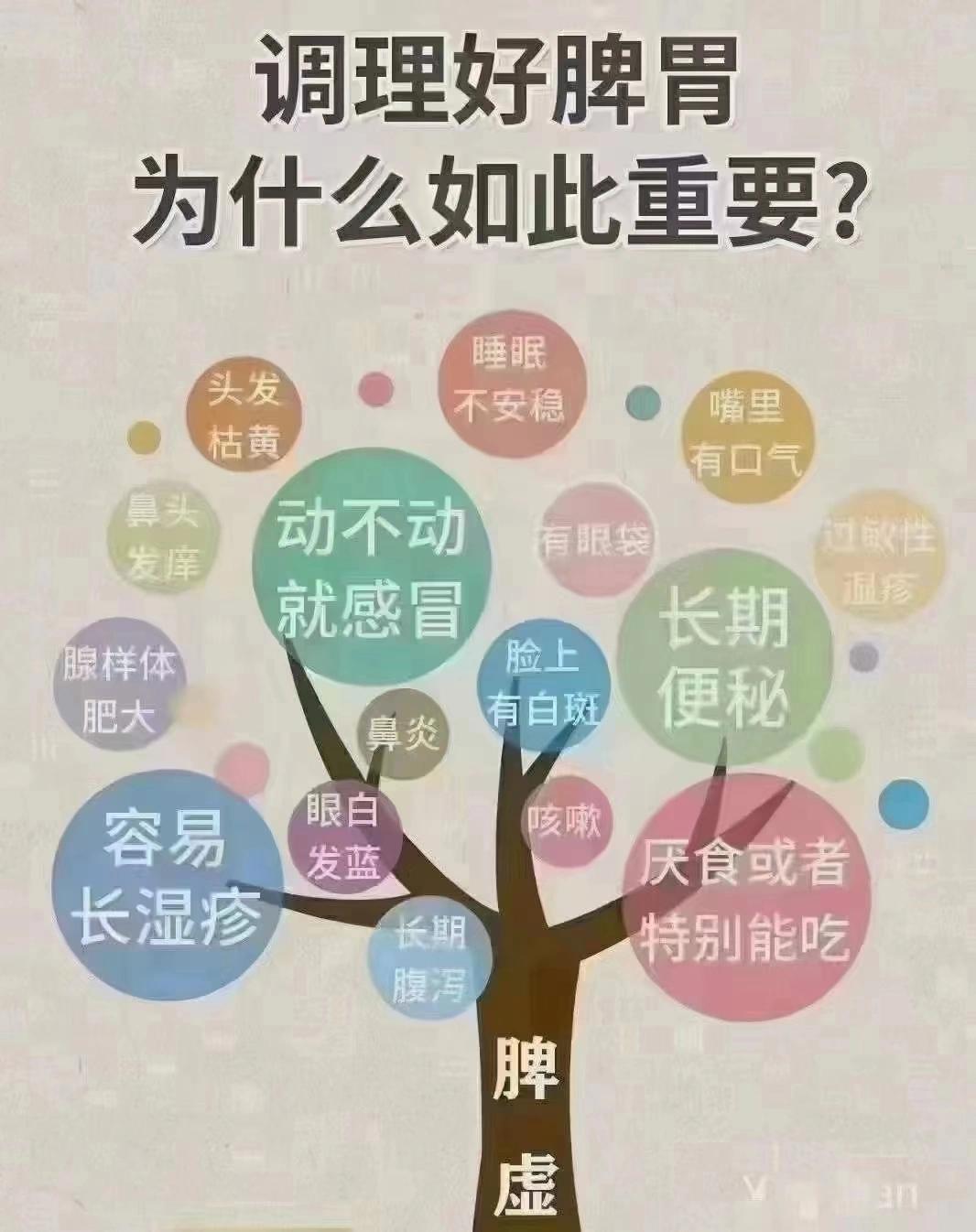

一、后天之本:脾胃为何是治病的中枢开关?

脾胃者,后天之本,气血生化之源。人出生之后,脏腑经络、四肢百骸的滋养,全赖脾胃运化水谷精微。

若将人体比作运转的机器,脾胃便是提供动力的发动机:

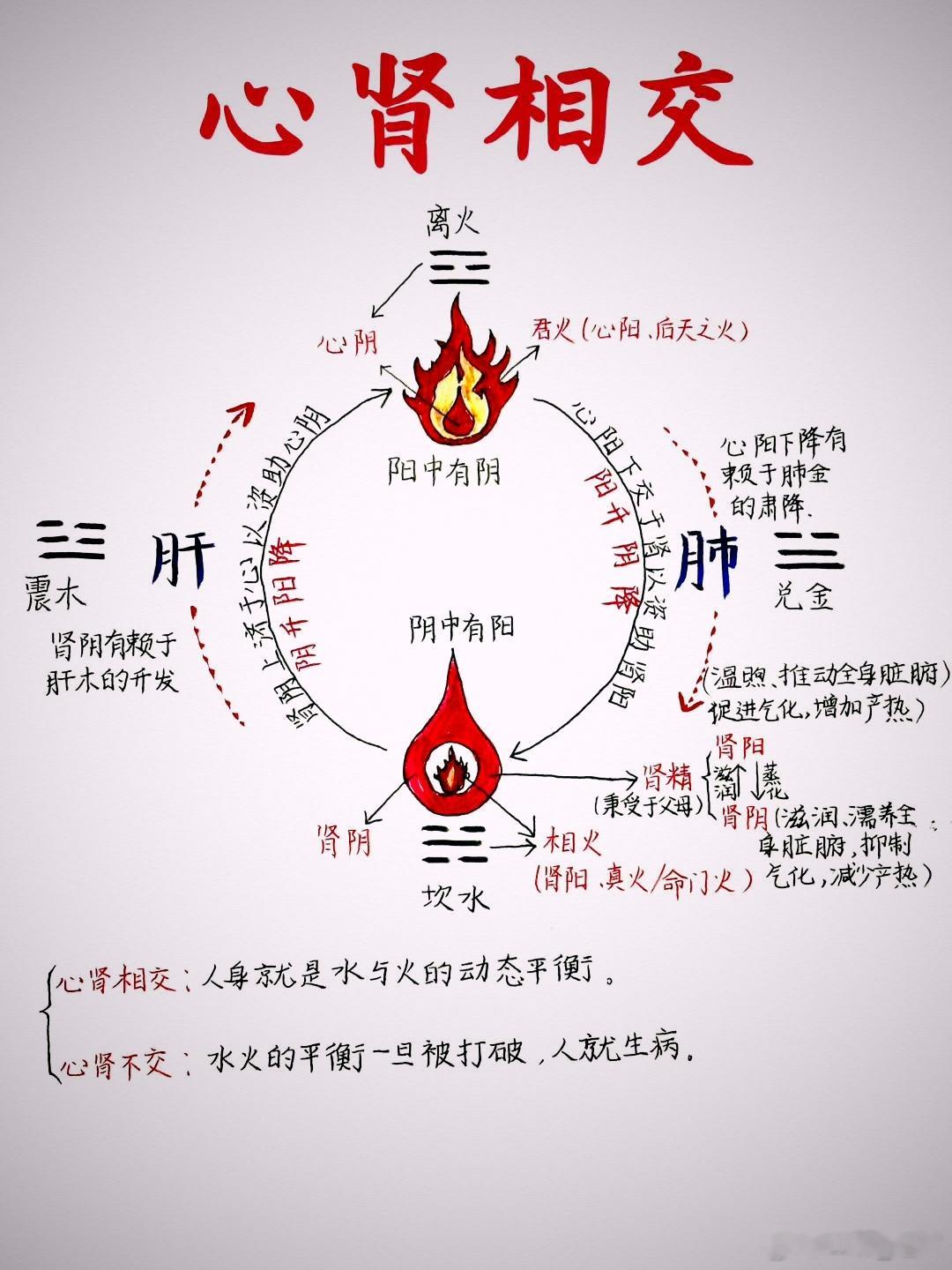

脾主升清,将精微物质上输心肺以化生气血;胃主降浊,将食物残渣下传大肠以排出糟粕。一旦脾胃功能受损,就像发动机缺了燃油,纵有良医妙药,也难推动全身气血运行。

临床常见患者因长期服用苦寒清热药伤了脾阳,或用滋腻补药壅滞胃气,最终导致腹胀纳差、气血愈虚,病势反增。

这恰如治水只知筑堤而不疏渠,终成泛滥之患。

二、阴阳分治:李东垣与叶天士的脾胃之道

中医对脾胃的调治并非一概而论,而是依体质阴阳辨治,此乃阳虚治脾,阴虚治胃的精要。

金元大家李东垣创立脾胃学说,侧重温补脾阳。他认为脾胃气虚,元气不足,阴火亢盛,常见肢冷便溏、神疲乏力等阳虚证候,治以《脾胃论》中的补中益气汤,以黄芪、人参升补脾气,柴胡、升麻助脾升清,使阳气充则气化行。这恰如给寒炉添炭,炉火旺则釜中饮食方能腐熟。

清代医家叶天士则发展胃阴学说,针对阴虚体质提出胃喜润恶燥。

若见口干咽燥、舌红少苔、食后脘胀等胃阴不足之象,他善用沙参、麦冬、玉竹等甘凉之品,滋养胃阴而不碍气机,使胃津充则降浊有权。这好比给干涸的水渠注水,津液足则舟行顺畅。

二者看似侧重不同,实则阴阳互补:脾阳不足者,温之助其运化;胃阴亏虚者,润之助其通降,共同维系中焦升降相因的平衡。

三、上下交病治其中:参苓白术散的中枢智慧

中医临证中,若遇泄泻遗精、头晕失眠,甚至肝炎胁痛等上下交病之证,常以调治中焦为要。

参苓白术散便是治中焦以达四旁的典范——此方以四君子汤健脾益气为基,配山药、莲子固肾涩精,薏苡仁利湿止泻,陈皮、砂仁醒脾和胃,桔梗载药上行以益肺气。

看似治泄泻,却能兼顾遗精;看似治脾虚,却能改善头晕失眠——因脾胃居中焦,上连心肺,下通肝肾,中焦气机调畅,则上焦清阳得升(头晕自止),下焦浊阴得降(泄泻遗精可愈),甚至肝经气滞(胁痛)也可因脾土健运而肝木得疏。

这恰如治理江河,若中游河道通畅,上下游的淤塞自然消解。

临床中,无论是慢性腹泻、病后体虚,还是放化疗后食欲不振,只要辨证为脾胃虚弱,用此方常能收治一脏而调全身之效。

四、见病治病与整体调治:两种思路的根本分野

中医治病的智慧,从来不是头痛医头,脚痛医脚,而是透过症状看本质,从脏腑气血的根本失衡处入手。

若只针对表面症状用药,忽视脾胃这个后天之本,即便暂时缓解病痛,也会因中气衰败而埋下隐患。

现代医学中,部分慢性病久治不愈常与消化吸收功能低下相关。

例如慢性肝炎患者若一味清热解毒,忽视健脾和胃,往往导致转氨酶反复波动,身体日渐虚弱;

失眠患者若只知安神定志,不调脾胃气血,终成虚不受补之局。

而中医以脾胃为枢纽的调治思路,恰如给大厦加固地基,地基稳则大厦固,中焦健则百病安。

五、结语:从治已病到调根本,中医的生命智慧

李东垣治病以脾为重,叶天士治病调胃为先,并非局限于脾胃本身,而是借调脾胃之机,贯通全身阴阳气血。

这背后是中医天人相应的整体观——人体如自然,脏腑如天地,中焦脾胃如天地之交,唯有天地交而万物通,方能气血流畅,病邪难侵。

治病时若能深悟脾胃为枢之理,临证时辨阴阳、调升降、顾中气,则无论面对久病虚劳还是疑难杂症,皆能从纷繁症状中找到治病的金钥匙。

毕竟,真正的治愈从来不是消灭症状的单打独斗,而是唤醒身体自我修复的整体共振,而脾胃,正是启动这一共振的核心引擎。