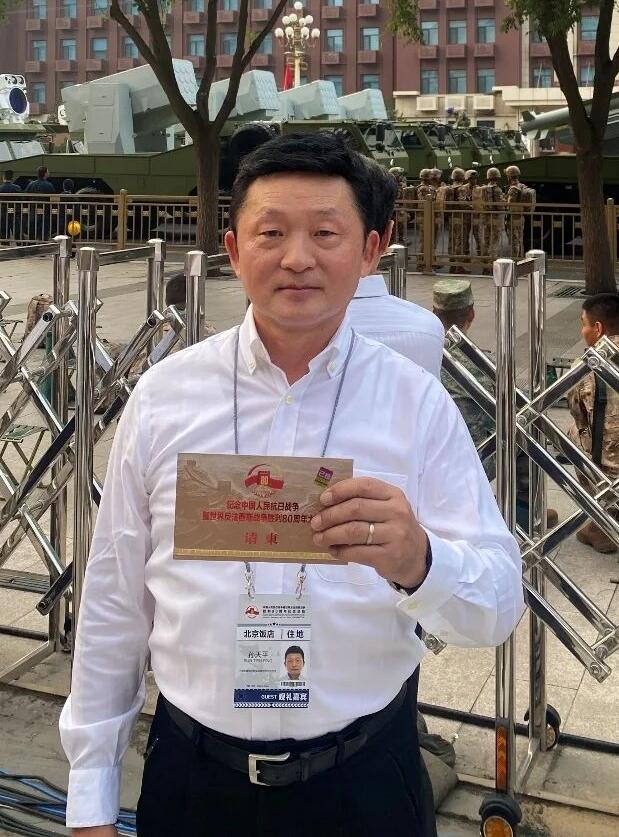

9月3日,看完阅兵之后,孙立人将军后人提出请求,希望能尽快把孙立人将军的棺木,运回故土安葬。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2025年9月3日,北京的天空很亮,阳光下的阅兵场面让人心潮澎湃,坦克一列列驶过,导弹昂首挺立,新式装备在队伍里闪着钢铁的光泽,站在观礼台上的孙天平,眼神里有激动,也有沉甸甸的情绪。 作为抗日名将孙立人的次子,他在这个特殊的日子里,提出了一个让人动容的请求,希望能够尽快把父亲的棺木运回安徽庐江安葬。 这件事家人已经说过很多次,但这一天显得格外不同,孙立人在1990年离开人世之前,留下了遗言:不葬大陆,棺不入土。 如今已经三十五年过去,他的棺木依旧停放在台湾台中的墓园凉亭里,用黑色大理石包裹,却一直没有入土安息。 对他的家人来说,每一年都是一种等待,这份等待承载着“落叶归根”的愿望,也是一种无法释怀的遗憾。 人们记住孙立人,首先是因为他在战场上的身影,1937年淞沪会战打响,他带领部队迎战日军,在炮火中多处负伤,昏迷几天才捡回一条命,即便如此,他依然坚持指挥,不肯退下火线。 后来他被任命为中国远征军新38师师长,带领部队进入缅甸战场,1942年的仁安羌大捷是他最著名的一仗。 那时上万英军被困,他带着部队在丛林里快速突进,成功救出了英军和民众,让中国军队的名字响彻国际舞台。 此后,他率领新一军继续在滇缅作战,击溃日军数万人,被称为“丛林之狐”,这些战绩让他成为当之无愧的抗战名将。 除了能打仗,他对部下的责任感也令人敬佩,滇缅战事吃紧时,上级要求撤回,但那意味着将士可能会白白送命,他坚决拒绝,宁可带人绕远路到印度补充休整。 他不仅赢得了部队的信赖,也让人们看到将军的仁心,这些故事后来被拍进影视作品,一次次提醒人们,民族的独立是这些战士用生命换来的。 可惜的是,功臣并不总能善终,1950年代中期,因为政治上的猜疑,他被长期软禁,足足三十三年。 他失去了自由,生活困顿,但他的心始终没有离开祖国大陆,他在台湾的境遇很尴尬,功绩被淡化,年轻人对他的名字越来越陌生,直到今天,仍有人提到他时一脸茫然。 他的家人没有忘记父亲的遗愿,长子孙安平在2016年回到庐江老家祭祖时,就曾说过希望父亲能够葬回故土,次子孙天平这些年多次公开表达,想让父亲回到魂牵梦萦的地方。 安徽庐江早已为他建起纪念馆,乡亲们年年在这里缅怀,纪念馆里的留言本写满了“将军回家”的字样。 台湾墓园那边,也有人不认识他,但依旧给他的棺木献花,可以说,这份呼声不仅来自家族,也来自两岸民众的共同心愿。 其实,从实际操作上讲,并不是一件难到无法推进的事,两岸过去有过烈士遗骸归葬的成功经验,从申请到运输都有成熟的流程。 庐江的墓园早就留有位置,家人也把遗物准备好,就差一个“归来”的时机,真正的障碍,不在手续,而在于有没有足够的心意去完成这件事。 值得注意的是,这不仅是家族的事,近年来,两岸在文化和历史方面的交流越来越频繁,学者们联合举办研讨会,翻阅史料,重温当年的战斗场景。 台湾的老兵后代甚至带着父辈的日记来到大陆,告诉年轻人要记住这段共同的历史,这样的互动让人明白,孙立人的故事不仅属于一方,而是整个民族的记忆。 海外华人也在关注,他们把孙立人的抗战经历当作和祖国联系的纽带,无论是在美国的社团,还是欧洲的华人圈子,人们都在表达愿望,希望这位将军能够早日回家,他的归葬,会让海外的中华儿女感受到一种更深的归属感。 阅兵现场的隆重气氛,正是提醒人们不要忘记那些为了国家而牺牲的英雄,孙天平说起看到新式武器时的震撼,提到如果父亲能见到这一幕,一定会感到欣慰。 今天的强盛来之不易,是无数前辈拼出来的,把孙立人送回庐江,不只是满足一位将军的遗愿,也是告诉所有人,我们记得这些付出。 三十五年过去,棺木还在等,但英雄不能再等,把孙立人安葬在故土,不仅是让他落叶归根,更是对抗战先烈们最好的告慰。 对于两岸民众来说,这将是一场真正的团圆,英雄的归来,会让民族的根扎得更深,也会让人们在面对未来时更加团结。 英雄回家,不是一个人的愿望,而是整个民族共同的心声。 信源:澎湃新闻——言短意长|抗战名将孙立人后人,今天第二次观礼