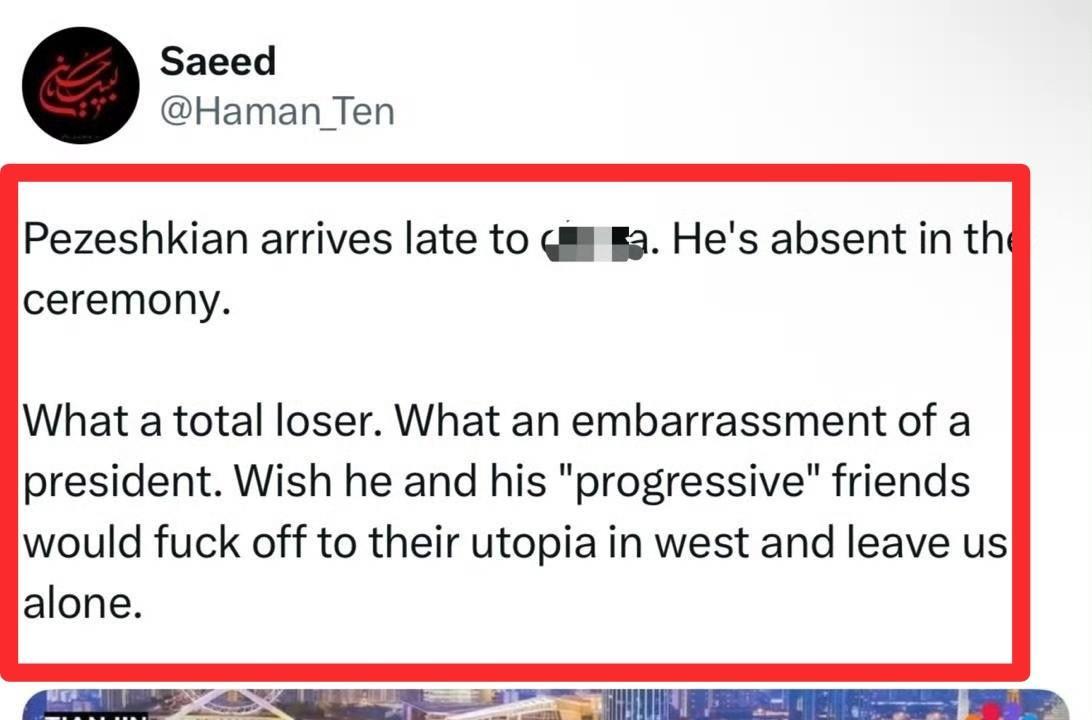

姗姗来迟的佩泽希齐扬,缺席欢迎晚宴,缺席大合影,甚至在与普京会见时也迟到,伊朗人的行事风格属实另类。 网传他是故意迟到的,这当然不可信,但是如此重要的场合伊朗人的做法有失风范,是不重视来这里还是另有原因,波斯人的行为让人捉摸不透! 伊朗总统佩泽希齐扬在近期的一次国际场合中“姗姗来迟”,不仅缺席了欢迎晚宴,还错过了大合影,甚至在与普京的会晤中也被媒体捕捉到迟到的细节。 这一系列表现,迅速引发了外界的解读与议论。 毕竟,国际外交活动中的每个细节都可能被视为某种信号,而在强调礼仪与准时的多边外交场合中,迟到更容易引发争议。 有人调侃称这是“波斯人的另类行事风格”,也有人猜测背后是否存在深层政治意图。然而,如果将这一现象单纯理解为“故意而为”,恐怕过于简单化了。 首先,需要看到伊朗在外交场合的特殊性。 作为一个长期处于西方制裁和孤立压力下的国家,伊朗在外交风格上往往与常见的“守时”政治文化有所差异。 它既希望展现强硬和自主的一面,同时也必须在复杂的国际秩序中寻找存在感。佩泽希齐扬的迟到行为,表面上可能显得不合时宜,但从伊朗政治传统来看,它并非全然没有逻辑。 波斯文明历来强调自身独特的文化气质,某种程度上的“不按常理出牌”恰恰是他们强化身份的一种方式。尤其是在大国外交舞台上,伊朗不希望以“小心翼翼”的形象示人,而更愿意展示一种“我自有节奏”的姿态。 其次,必须承认,迟到在外交场合往往被外界赋予过度解读。事实上,实际原因可能远比外界想象的更为琐碎。伊朗领导人的安保安排复杂,行程常常因为安全检查或最后时刻的磋商而延迟。 此外,伊朗国内政治生态的特殊性,也可能导致总统团队在信息传递和组织协调上存在不够顺畅之处。这些技术性或组织性问题,在国际舞台上就会转化为“迟到”的直观表现。 但在外界看来,这种表象却往往容易与“外交信号”联系起来,从而引发不必要的猜测。 当然,也不能忽视象征意义。外交场合的每一次出现,都是一种表态。虽然没有证据表明佩泽希齐扬是有意迟到,但这种“不合时宜”的行为无形中制造了一种独特的气氛。 外界会思考:伊朗是否在暗示对会议的重要性判断有所不同?是否想通过这种“不对称”的姿态表明与会而非“附和”? 这也符合伊朗一贯的外交逻辑——在表面上参与国际机制,但同时又保持一定的距离感和独立性。对于一个经常强调“自主”的国家而言,这样的举动至少不会被视为失分,而是某种程度上的“风格延续”。 再者,从文化角度看,波斯人的时间观念与西方或者东亚文化中的严格守时并不完全一致。历史上,波斯文化中的“迟到”并不总是负面含义,有时甚至象征着身份与地位的一种体现。 虽然在现代外交环境下,这种观念可能与国际社会的通行规则发生冲突,但在某些伊朗官员的思维中,这种差异并不会被敏感地意识到。于是,当外界解读为“不尊重场合”时,他们或许只是觉得这是顺其自然的状态。 然而,这种文化与现实的错位也确实会带来外交成本。毕竟,多边场合讲究的是共识和仪式,缺席大合影、晚宴和准时会晤,很容易被解读为“不重视”。 对于希望改善国际关系、缓和地区矛盾的伊朗来说,这样的细节如果反复出现,可能在无形中损害其形象。尤其是在与俄罗斯这样的重要伙伴互动时,形式上的礼仪同样是一种战略信号。 佩泽希齐扬若不能在后续行程中调整这种“节奏感”,就有可能让伊朗的外交重心在细节处被削弱。 从另一角度来看,外界对这种迟到的敏感反应,也说明了伊朗在国际舞台上的位置。 一个不被重视的国家,即使迟到,也不会成为新闻。 正因为伊朗的每一步动作都牵动地区格局,所以哪怕是几分钟的延误,也能引发各种解读。换句话说,佩泽希齐扬的“迟到”本身倒成了一种意外的存在证明——即伊朗的举动仍然有分量,仍然值得被放大讨论。 综上所述,将佩泽希齐扬的迟到解读为“故意为之”,未免过于阴谋化;而将其简单归咎为“不懂规矩”,也未免失之肤浅。 更合理的理解是:这是文化习惯、组织效率与政治姿态交织下的综合结果。伊朗人确实有着独特的节奏感,而这种节奏感在现代外交的严谨氛围中,往往显得另类甚至失范。 但同时,它也体现了伊朗在国际社会中的一种特殊身份:既在场,却又保持某种距离。 未来,如果伊朗希望在多边外交中塑造更积极的形象,或许需要在坚持自我与遵循国际惯例之间找到新的平衡。毕竟,在外交舞台上,细节往往比言辞更能传递信息。