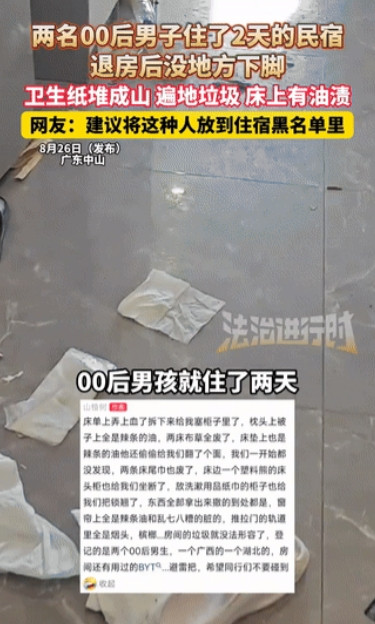

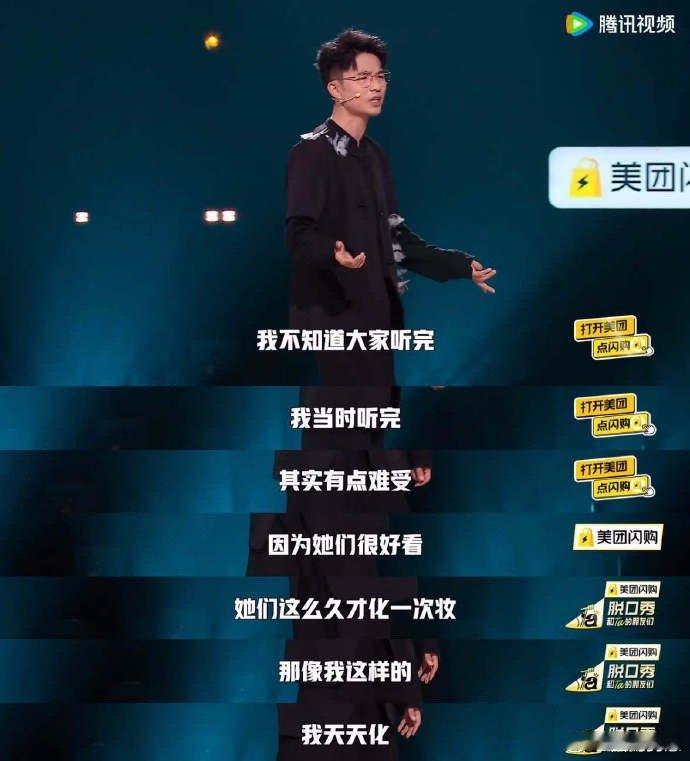

大家发现了没有 今年七夕,出现了三个“反常现象” 1,机票、酒店、餐厅天价不仅消失,不少商家还在搞活动促销 2,朋友圈晒红包、礼物的变少了。 3,消费模式变成双向奔赴了 先说第一个反常——高价消失。这可不是商家良心发现,而是市场博弈的结果。朋友小林在成都开民宿,往年七夕房间能溢价3倍,今年却主动降价20%。 他给我看后台数据:周边竞品都在打折,不降价根本抢不到流量。这和途家平台的数据对上了:95后和00后占民宿预订量的53%,这些年轻人用脚投票,哪家便宜选哪家。 机票降价更有意思。按理说七夕是出行高峰,但去哪儿数据显示,海口、苏州等地酒店预订量翻倍,价格却只微涨10%。 有个做旅游的朋友透露,今年旅行社推出“反向七夕”套餐:去冷门城市+错峰出行,价格比旺季低40%。这招还真管用,她公司的订单量同比涨了27%。 第二个反常——朋友圈“哑火”。同事小敏往年七夕必晒老公送的礼物,今年却发了条自嘲:“今年七夕,我和老公达成共识——钱留着给娃交学费。” 评论区炸锅了,有个宝妈说:“我把礼物折现给孩子报了兴趣班,比鲜花口红实在。” 这种转变在抖音上也有迹可循:#七夕不晒礼物#话题播放量超5亿,年轻人用“孤寡青蛙”表情包代替秀恩爱。 更深层的原因,是大家对“仪式感”的重新定义。有个读者私信说:“去年收到999朵玫瑰,今年只想要老公陪我吃顿火锅。” 这和海底捞的数据呼应:七夕当天预订量超15万桌,是平时的5倍,很多门店推出“两人同行,甜品半价”活动,用互动代替高价菜品。 第三个反常最值得琢磨。朋友阿雅和男友今年七夕各花500元,她请男友看演唱会,男友请她吃日料。 “以前总觉得男生该买单,现在发现AA更轻松。”这种模式在途家数据里很明显:女性预订民宿比例达57%,很多女生主动承担住宿费用。 消费观念的转变,折射出关系的平等化。有对90后夫妻告诉我,他们今年七夕没互送礼物,而是一起报了烘焙班。 “比起收礼物,一起学做蛋糕更有意义。”这种趋势在美团数据里也有体现:“七夕跟拍”搜索量涨了266%,年轻人更愿意记录共同经历,而非炫耀物质。 这些反常现象的背后,是年轻人用行动对抗消费主义绑架。当鲜花销量下跌,当朋友圈回归平静,真正的情感连接反而浮出水面。 正如有读者说的:“爱情不是用红包衡量的,而是下雨天他为你撑的伞,是加班后他留的那盏灯。” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。