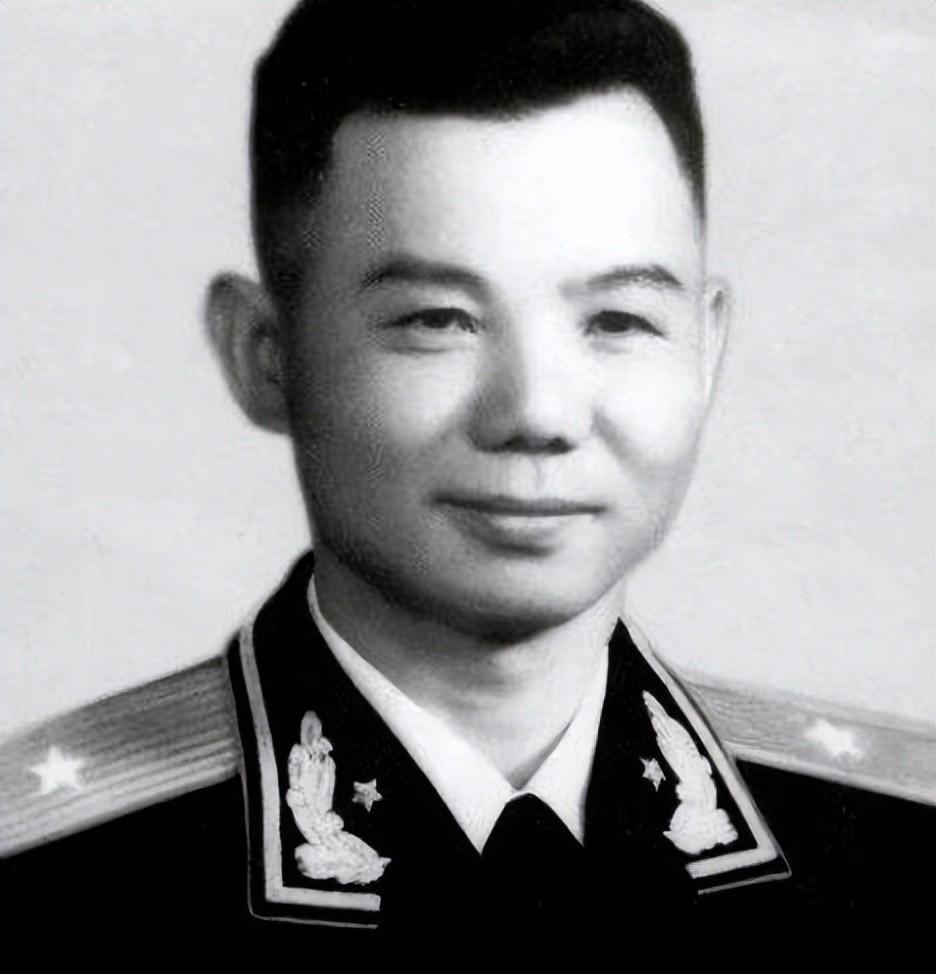

1951年,志愿军战士运送炮弹,与炮兵师长擦肩而过,他感觉师长有些眼熟,一打听,师长竟是自己的父亲,他一愣:“我还以为父亲死了!” 颜伏师长,那可是个正经的知识分子,北大的高材生。在那个年代,能上北大的是什么概念?家里条件不错,本可以安安稳稳当个“少爷”。但他偏不,1933年就入了党,搞地下工作,那是把脑袋别在裤腰带上干革命。 他1932年去北京念书的时候,儿子颜邦翼才两岁。那个年纪的小孩,对爹能有啥印象?估计就是照片上一个模糊的影子。这一走,就是近二十年。不是他不想家,是回不了。在那个白色恐怖和战火纷飞的年代,他这种身份的人,跟家里联系就是害了家人。所以干脆断了音讯,对家人来说,他就是“人间蒸发”了。 家里人呢?久久没有消息,自然就觉得他凶多吉少,可能早就牺牲在哪儿了。颜邦翼的母亲也早早去世,他基本上就是个没爹没妈的孩子,跟着二叔过活。他从小听到的,就是“你爹是英雄,但在外面打仗,牺牲了”。 颜邦翼这孩子,得多拧巴。一方面,他为有这样的爹自豪;另一方面,这份自豪是建立在“死亡”之上的。直到1946年,他16岁那年,二叔告诉他,好像有消息说,他爹不仅活着,还在解放军里当了大官。 这下,颜邦翼心里那团火“腾”地就起来了。活着的英雄,跟牺牲的英雄,那完全是两个概念。他必须去找!于是,这个16岁的少年,揣着一张父亲年轻时的黑白照片,上路了。 可那年头,一个半大孩子出门,跟现在咱们出门旅游可不一样。他前脚刚出家门,后脚就被国民党抓了壮丁。你看这命运,多会开玩笑。他爹是共产党的高级干部,他倒先成了国民党的兵。好在,颜邦翼脑子活,心里也明白是非。1949年成都战役,他瞅准机会,带着身边的几个兄弟起义了,这才成了咱解放军的一员。 进了部队,他也没忘了寻爹这件头等大事。一有机会就拿着照片到处打听。可人海茫茫,部队南征北战的,哪那么好找?更不巧的是,那会儿他爹颜伏因为常年征战,肺结核很严重,正在后方医院养病呢。爷俩就这么一次次完美错过。 时间一晃到了1951年,抗美援朝。爷俩都上了朝鲜战场。颜伏是炮7师师长,运筹帷幄;颜邦翼呢,因为有点文化,当了个文化教员,战时也跟着运炮弹、抬伤员。 那场景,上甘岭战役前后,炮兵是何等重要。前线炮弹消耗巨大,运输线就是生命线。颜邦翼他们这些负责运输的战士,天天冒着敌人的炮火和飞机轰炸,在泥泞的山路上来回穿梭。 就在11月的某一天,一条狭窄的运输道上,颜邦翼正和战友们扛着沉重的炮弹箱艰难前行。迎面走来几位干部,为首的一位军官,穿着呢子军大衣,身姿挺拔,眼神坚毅,正跟身边的人交代着什么。 两人擦肩而过,就那么匆匆一眼。颜伏师长可能只是扫了一眼这个年轻的战士,觉得有点面善,但军情紧急,哪有时间多想。可颜邦翼心里却炸开了锅。那张脸,不就是自己揣在怀里、看了无数遍的照片上的模样吗?虽然岁月在父亲脸上刻下了风霜,但那股子神韵,错不了! 他愣住了,想喊,又不敢,这差距太大了,他眼睁睁看着父亲的背影走远。 回到营地,他心里翻江倒海。他把照片拿给老兵看,指着照片问:“你们看,这人眼熟不?” 有认识的战友一看,立马说:“这不是咱们炮7师的颜伏师长吗?你哪儿来的他照片?” 谜底揭晓了。那一刻,颜邦翼心里五味杂陈。激动、委屈、心酸,一下子全涌了上来。他找了快五年,吃了那么多苦,原来父亲就在身边,还是自己的最高领导。而自己心里那个“牺牲了19年的父亲”,就这样活生生地出现了。他脱口而出那句话:“我还以为父亲死了!” 对颜伏来说,他不是不爱儿子,不爱家。在那个年代,成千上万的革命者都面临同样的选择。“大家”不安,“小家”何存?他投身革命,是为了让千千万万个家庭能有安宁的日子。这种牺牲,不是一两天的缺席,而是用几乎一生的父爱去换。这笔账,沉重得我们今天的人很难想象。 对颜邦翼来说,他的寻父之路,其实也是一代人的成长缩影。从对父亲模糊的崇拜,到被时代洪流裹挟着参军,再到战场上与父亲重逢。他没有因为找到“大官爹”就怎么样,反而是把这份激动埋在心里,继续当好自己的兵。 这事儿最有意思的一点是,他们并没有马上相认。为啥?战场纪律严明,更重要的是,他们父子俩骨子里都是那种顾全大局的人。颜邦翼知道,战事为重,不能因为自己的私事去打扰作为指挥官的父亲。 真正的相认,是在抗美援朝战争结束后,部队回国的路上了。当颜伏师长得知自己苦寻多年的儿子,竟然就是战场上那个勇敢运送炮弹的战士时,这位铁血将军也忍不住眼眶湿润。他愧疚,也骄傲。 后来,颜伏在1961年晋升为少将。颜邦翼呢?他没有躺在父亲的功劳簿上。他说:“父亲是开国将军,但我愿意一辈子做一个普通人!” 他真的就做了一个普普通通的劳动者,兢兢业业,直到退休。